Jedes Geschäftsvorhaben ist mit Risiken verbunden – vor allem für große Unternehmen: Wenn mögliche Gefahren übersehen werden, können sie selbst gut durchdachte Pläne zunichte machen. Eine strukturierte Risikobewertung hilft dabei, potenzielle Risiken und Hindernisse frühzeitig zu erkennen, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und Ziele erreichbar zu halten.

Stell dir vor, dein Unternehmen bereitet sich auf den Eintritt in globale Märkte vor. Du hast eine solide Strategie entwickelt, die erforderlichen Ressourcen zugewiesen und deine Teams vorbereitet. Wenn du jedoch potenzielle regulatorische Änderungen oder Schwachstellen in der Lieferkette übersiehst, kann sich deine Markteinführung verzögern, was sowohl deinen Umsatz als auch den Ruf deiner Marke beeinträchtigen würde.

In diesem Artikel schauen wir uns an, wie eine gründliche Risikobeurteilung Unternehmen dabei hilft, Herausforderungen zu antizipieren, Störungen zu minimieren und im Flow zu bleiben. Wir erkunden die Grundlagen der Risikoidentifizierung, den optimalen Zeitpunkt und praktische Methoden – und zeigen dir, wie eine Plattform wie monday work management diesen Prozess in deinem Unternehmen vereinfachen kann.

Was ist eine Risikobewertung und warum ist sie wichtig?

Die Risikobewertung ist ein systematischer Ansatz zur Identifizierung, Bewertung und Bewältigung von potenziellen Risiken und Unsicherheiten, die deine Geschäftsziele beeinträchtigen könnten. Führungskräfte und Gutachter nutzen diese Methode, um Gefahren zu erkennen, ihre potenziellen Auswirkungen zu bewerten und Strategien zur Minderung möglicher Störungen zu entwickeln. Auch der Begriff Risikobeurteilung ist in diesem Zusammenhang häufig zu finden.

Der Prozess der Risikobeurteilung hat zwei wichtige Ziele:

- Vorausschauende Planung: Indem du potenzielle Hindernisse – wie sich ändernde Vorschriften oder Marktinstabilität – identifizierst, kannst du Notfallpläne entwickeln, bevor Probleme auftreten. Denk zum Beispiel an eine Bank, die international expandiert und Monate vor dem Markteintritt politische Stabilitätsfaktoren analysiert. Durch das frühzeitige Erstellen von Krisenplänen wird sichergestellt, dass die Expansionspläne trotz unerwarteter Herausforderungen im Zeitplan bleiben.

- Strategische Chancenbewertung: Indem du klare Grenzen für akzeptable Risiken setzt, kannst du Wachstum anstreben und gleichzeitig unnötige Risiken vermeiden. So können Unternehmen kalkulierte Risiken eingehen, ohne ihre Stabilität zu gefährden. Wenn du zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt bringst, kannst du frühzeitig Schwachstellen in der Cybersicherheit bewerten, um Verzögerungen oder Schäden für den Ruf deines Unternehmens zu vermeiden.

Je besser du neu auftretende Unsicherheiten verstehst, desto fundierter kann dein Unternehmen Entscheidungen treffen, Bewertungsprozesse optimieren und Strategien entwickeln, die auf langfristigen Erfolg ausgerichtet sind.

Herausforderungen bei der Durchführung einer Risikobewertung

Trotz der klaren Vorteile bringt die Umsetzung einer strukturierten Risikobewertung einige Herausforderungen mit sich:

- Uneinheitliche Informationsquellen: Datenlücken oder unzuverlässige Quellen können deine Bewertung potenzieller Ergebnisse verzerren und zu fehlerhaften Entscheidungen führen.

- Fachliche Lücken: Komplexe Bewertungen erfordern oft spezialisierte Gutachter oder zusätzliche Mitarbeiterschulungen, was die Betriebskosten erhöht und möglicherweise das Budget belastet.

- Widerstand innerhalb der Organisation: Teams zögern möglicherweise, sich auf neue Prozesse einzulassen, was zu Ineffizienzen und Verzögerungen führt.

- Kompromisse zwischen Tempo und Tiefe: Es kann schwierig sein, die richtige Balance zwischen gründlichen Bewertungen und agiler Entscheidungsfindung zu finden.

Über interne Faktoren hinaus müssen Unternehmen auch betriebliche Risiken, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Notfallvorsorge bewerten, um Störungen zu vermeiden.

Compliance-Hindernisse bei der Risikobewertung

Keine Compliance ohne Bürokratie: Global tätige Unternehmen müssen regelmäßig die Einhaltung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen überprüfen, wie beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union (EU), Sarbanes-Oxley (SOX) für Finanztransparenz in den USA oder ISO-Normen für das operative Qualitätsmanagement. So muss beispielsweise ein multinationales Gesundheitsunternehmen regelmäßig die Einhaltung der DSGVO bewerten, um die Privatsphäre der Patienten zu schützen, hohe Geldstrafen zu vermeiden und das Vertrauen in die Marke sicherzustellen.

Compliance-Anforderungen entwickeln sich ständig weiter. Laut einer aktuellen Umfrage von WTW sehen 88 Prozent der Führungskräfte in Deutschland Cyber-Attacken als das größte Risiko für Manager im Jahr 2025 – für 86 Prozent sind es Datenverluste. Das zeigt, wie wichtig es ist, eine spezielle Führungskraft – wie einen Chief Risk Officer (CRO) – zu haben, der dafür sorgt, dass das Unternehmen regulatorischen Veränderungen und Prozessrisiken immer einen Schritt voraus ist.

Wichtige Fragen, die deine Risikobewertung beantworten sollte

Eine solide Risikobewertung sorgt für Klarheit, indem sie entscheidende Fragen beantwortet wie zum Beispiel:

- Welche neuen Herausforderungen könnten unsere wichtigsten Initiativen beeinflussen?

- Wie könnten sich diese Risiken entwickeln und welche möglichen Folgen könnten sich daraus ergeben?

- Welches Risiko ist für verschiedene Projekte tragbar?

- Beugen wir Problemen aktiv vor oder reagieren wir hauptsächlich auf sie?

Tipp: Indem sie sich frühzeitig mit diesen Fragen auseinandersetzen, können Unternehmen Risiken souverän bewältigen, Entscheidungen an akzeptablen Risikograden ausrichten und unvorhergesehene Störungen minimieren.

Risikobegriffe erklärt: Bewertung, Management und Analyse

Diese Begriffe werden oft verwechselt, dabei stehen sie für unterschiedliche Aspekte im Umgang deines Unternehmens mit Risiken:

- Risikomanagement umfasst die fortlaufende Identifizierung, Bewertung, Bewältigung und Überwachung potenzieller Risiken in deinem Unternehmen, um langfristige Zielsetzungen zu schützen.

- Die Risikobewertung identifiziert und bewertet Schwachstellen oder Risiken, die bestimmte Geschäftsprozesse gefährden könnten, und liefert dir wichtige Erkenntnisse, um deine Gegenmaßnahmen zu priorisieren.

- Die Risikoanalyse interpretiert die Ergebnisse deiner Beurteilung und zeigt auf, welche Risiken sofortige Aufmerksamkeit erfordern und welche Strategien zur Risikominderung am effektivsten sind.

Wenn du zum Beispiel eine neue Unternehmenssoftware einführst, brauchst du alle drei Elemente: Risikomanagement regelt die ständige Überwachung während des gesamten Einführungsprozesses. Die Risikobeurteilung zeigt bestimmte Schwachstellen auf, wie z. B. Vorschriften, die lückenhaft eingehalten werden, oder Risiken für die Cybersicherheit. Die Risikoanalyse ermittelt, welche Probleme am dringendsten sind, und hilft deinem Team, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um deinen Zeitplan und deine Ziele einzuhalten.

Wann sollten potenzielle Risiken bewertet werden?

Regelmäßige Bewertungen helfen dir, proaktiv statt reaktiv zu handeln. Du solltest potenzielle Bedrohungen zu folgenden Zeitpunkten bewerten:

- Vor dem Start wichtiger Initiativen: Neue Projekte, größere Investitionen (z. B. in Infrastruktur, Technologie-Upgrades oder Forschung und Entwicklung), strategische Partnerschaften oder Fusionen.

- Während bedeutender Übergangsphasen: Übernahmen und Marktexpansionen, Änderungen von Vorschriften oder Compliance-Anforderungen, Technologie-Upgrades oder Systemmigrationen sowie Veränderungen in der Führung oder Organisation.

- Während des normalen Betriebs: Durch regelmäßige Überprüfungen werden aufkommende Probleme erkannt, bevor sie zu ernsthaften Konsequenzen führen.

Wenn dein Unternehmen von lokalen Servern auf eine Cloud-Infrastruktur umstellt, können die Technik- und Compliance-Teams durch eine frühzeitige Bewertung Cybersicherheitsrisiken oder Compliance-Herausforderungen vorbeugen und so für einen reibungslosen Übergang ohne regulatorische Probleme sorgen.

5 Arten von Risikobewertungen für Unternehmen

Die Wahl der richtigen Risikobewertungsmethode hängt von deiner Branche, deinem Risikoprofil und den verfügbaren Daten ab. Im Folgenden findest du die 5 gängigsten Ansätze.

1. Quantitative Risikobewertung

Am besten geeignet: Wenn viele Daten im Spiel sind, bei denen Genauigkeit und Präzision direkt auf dein Geschäftsergebnis wirken

Bei diesem Ansatz werden Risiken bestimmte Dollarwerte zugeordnet, sodass du eine klare Vorstellung davon bekommst, was finanziell auf dem Spiel steht. JP Morgan Chase nutzt diese Methode, um potenzielle Liquiditäts- und Kreditprobleme vorauszusehen – so kann das Unternehmen bei Marktturbulenzen wie im Jahr 2020 schnell seine Strategie anpassen.

Beachte: Du brauchst für diese Methode Experten und solide Daten, was teuer werden kann.

2. Qualitative Risikobewertung

Am besten geeignet: Wenn du schnelle Einblicke benötigst oder keine harten Fakten vorliegen

Diese Methode nutzt die Erfahrung und Branchenkenntnis deines Teams, um Risiken unkompliziert in hohe, mittlere oder niedrige Priorität einzustufen. Zum Beispiel konsultieren Unternehmen in Software-Entwicklungsprozessen regelmäßig Projektmanager und Support-Teams, um potenzielle Integrationsrisiken frühzeitig zu erkennen – bevor Kunden Auswirkungen spüren.

Beachte: Diese Methode ist schnell und einfach, aber die Meinungen im Team können variieren, daher solltest du mehrere Perspektiven einbeziehen.

3. Semiquantitative Risikobewertung

Am besten geeignet: Wenn du sowohl eine gründliche Analyse als auch schnelle Entscheidungen brauchst

Dieser Mittelweg kombiniert qualitative Beurteilungen mit einer einfachen numerischen Bewertung (z. B. 1–5), sodass du ohne komplexe Finanzmodelle Prioritäten setzen kannst. Organisationen im Gesundheitswesen nutzen die Methode oft, um Datenschutzbedenken schnell nach ihren Auswirkungen für Patienten und der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu bewerten.

Beachte: Du bist auch hier auf dein Urteilsvermögen angewiesen, also definiere dein Bewertungssystem klar.

4. Standortspezifische Risikobewertung

Am besten geeignet für: Wenn du in neue Regionen expandierst oder dein Unternehmen an unterschiedlichen Orten tätig ist

Diese Bewertungen konzentrieren sich auf Herausforderungen, die für bestimmte Standorte einzigartig sind. Als Ford weltweit expandierte, half dieser Ansatz dem Unternehmen, regionsspezifische Herausforderungen wie lokale Vorschriften, Arbeitsschutzanforderungen und betriebliche Vorgaben zu bewältigen.

Beachte: Du brauchst lokale Kenntnisse, daher solltest du regionale Experten hinzuziehen.

5. Dynamische Risikobewertung

Am besten geeignet: Wenn Krisen und dynamische Szenarien eintreten, die dein sofortiges Handeln erfordern

Dieser Ansatz bietet dir sofort Orientierung in sich schnell verändernden Situationen. Während politische Unruhen Unterbrechungen in der Lieferkette verursachten, hat Pfizer schnell Alternativen geprüft und seine Beschaffungsstrategie angepasst, um die Versorgung mit wichtigen Medikamenten aufrechtzuerhalten – ein eindrückliches Beispiel dafür, wie Lieferketten widerstandsfähig werden.

Beachte: Du brauchst agile Teams, die schnell handeln können. Langsame Entscheidungen können deine Reaktion auf die Herausforderungen unserer Vuca-Welt beeinträchtigen. Ein agiler Workflow kann dein Team dabei unterstützen.

Wie du eine Risikobewertung in 6 Schritten durchführst

Ein erfolgreicher Ansatz sollte klar, strukturiert und fortlaufend sein. Befolge diese Schritte, um souverän mit Risiken umzugehen und deine Projektziele nicht aus dem Blick zu verlieren:

1. Erkenne potenzielle Probleme frühzeitig

Identifiziere Schwachstellen in deinem gesamten Betrieb – von der Strategie über die Ressourcenplanung bis hin zur Sicherheit. Wenn dein Unternehmen global expandiert, könntest du zum Beispiel Währungsschwankungen, regulatorische Änderungen oder politische Instabilität als mögliche Herausforderungen kennzeichnen.

2. Messe die potenziellen Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit

Überlege dir für jedes identifizierte Problem Folgendes:

- Auswirkungen: Wie schwerwiegend wären die Folgen, wenn dieses Problem auftritt (z. B. finanzielle Verluste, Rufschädigung)?

- Wahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Problem innerhalb deines Bewertungszeitraums (z. B. Projektdauer, Geschäftsjahr oder strategischer Planungszeitraum) tatsächlich auftritt?

Eine einfache Risikomatrix hilft dabei, diese Faktoren klar zu visualisieren und zu priorisieren.

So verwendest du eine Risikomatrix

Für eine effektive Umsetzung:

- Definiere, was „Auswirkung” bedeutet: Erstelle klare Beschreibungen für geringfügige bis kritische Auswirkungen.

- Lege Wahrscheinlichkeitskategorien fest: Setze klare Schwellenwerte (z. B. wahrscheinlich, möglich, unwahrscheinlich).

- Trage jede Schwachstelle ein: Ordne Probleme anhand deiner Bewertung in der Matrix ein.

- Konzentriere dich auf das Wichtigste: Kümmere dich zuerst um Probleme mit großen Auswirkungen, die wichtige Ziele gefährden.

- Beobachte Veränderungen: Verfolge, wie sich Risiken verändern, wenn du Lösungen umsetzt.

3. Reaktionsstrategie wählen

Diese vier Strategien werden von führenden Organisationen wie dem Project Management Institute (PMI) empfohlen. Sie sind weit verbreitet, weil sie einfach, klar, effektiv und effizient sind.

- Vermeiden: Beseitige das Problem vollständig, indem du deine Pläne anpasst – beispielsweise indem du einen instabilen Markt meidest.

- Reduzieren: Verringere die Wahrscheinlichkeit oder die Auswirkungen – zum Beispiel durch Cybersicherheitsschulungen, um Verstöße zu verhindern.

- Teilen: Verteile die Verantwortung, zum Beispiel durch das Delegieren von Zuständigkeiten oder die Nutzung von Cloud-Anbietern für Datensicherheit.

- Akzeptieren: Nimm kleine Probleme einfach mal hin, ohne gleich aktiv zu werden – zum Beispiel kleine Währungsschwankungen, die den Gewinn nicht beeinträchtigen.

4. Verantwortlichkeiten und Aktionspläne zuweisen

Weise jedem Risiko eine verantwortliche Person im Projektteam zu. Wenn es um Datenschutz geht, sorgt die direkte Verantwortung deines Chief Information Security Officers (CISO) für die richtige Aufsicht und rechtzeitige Maßnahmen.

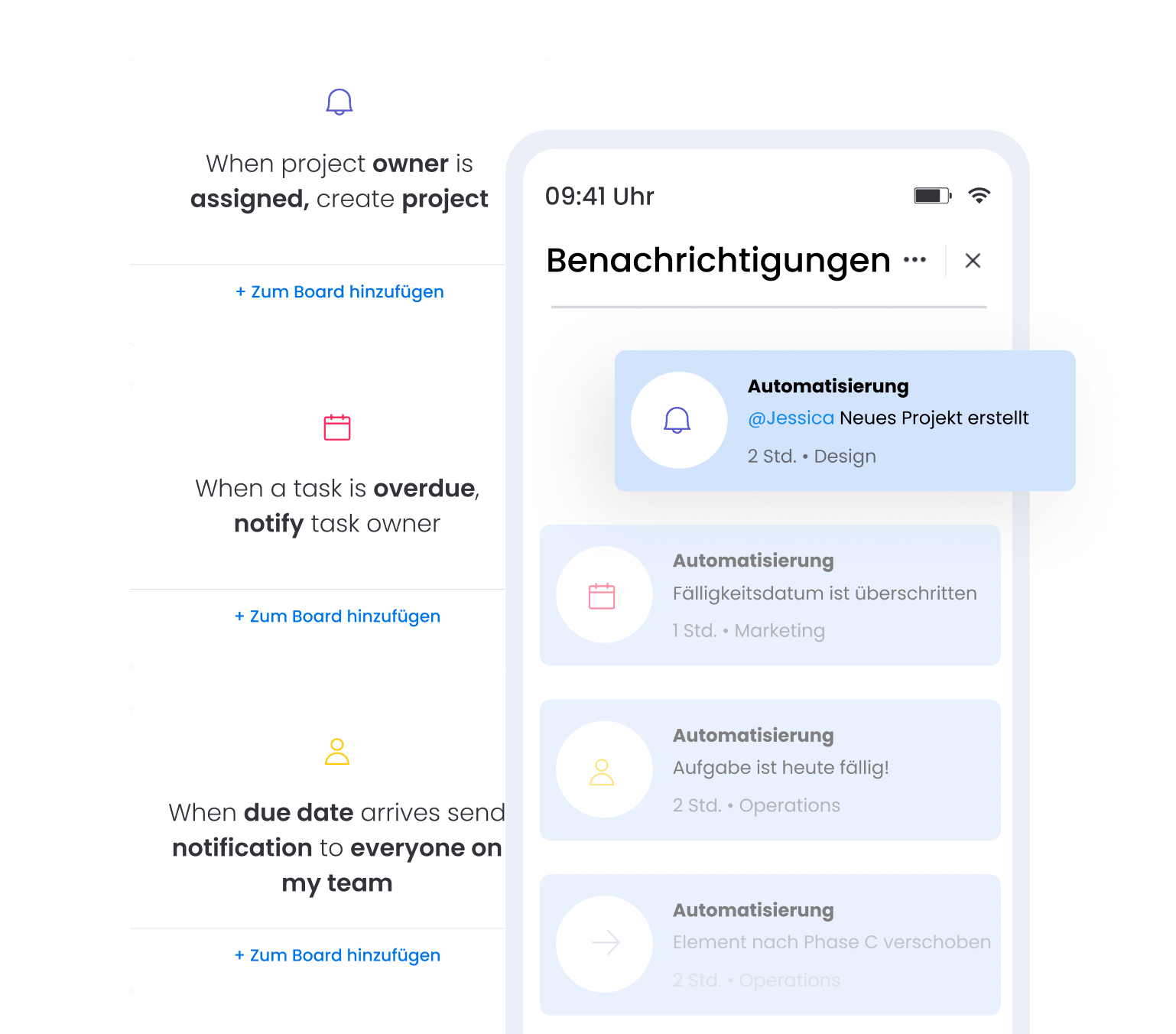

5. Kontinuierliche Überwachung einrichten

Richte Überwachungssysteme ein, um Probleme mit hoher Priorität in Echtzeit zu verfolgen, zum Beispiel bei der Produktentwicklung: Erwäge bei entscheidenden Produkteinführungen wöchentliche Updates mit automatischen Benachrichtigungen, sobald wichtige Entwicklungen passieren.

Frag dich selbst: Wie oft überprüft dein Team Risikobewertungen nach ihrer Erstellung?

6. Aus Erfahrungen lernen

Evaluiere nach Abschluss großer Projekte, was passiert ist, um zukünftige Bewertungen zu verbessern:

- Welche vorhergesagten Probleme sind tatsächlich aufgetreten?

- Wie genau waren deine ersten Einschätzungen?

- Was könnte deine nächste Bewertung effektiver machen?

Diese kontinuierliche Verbesserung, zum Beispiel mit Hilfe der PDCA-Analyse, macht das Unternehmensrisikomanagement von einer Compliance-Checkliste zu einem echten Wettbewerbsvorteil.

Praktische Beispiele für die Risikobewertung im großen Stil

Systematische Risikobeurteilungen helfen dir, deine Geschäftsstrategie, deinen Ruf und deine Finanzen zu schützen. Hier erfährst du, wie Unternehmen potenzielle Katastrophen in positive Risiken oder Verbesserungspotenziale verwandelt haben:

IT und Cybersicherheit

Cybersicherheitsrisiken sind nach wie vor eine große Herausforderung für Unternehmen. Laut PwC Digital Trust Insights 2025 hatten nur 5 % der deutschen Unternehmen in den letzten drei Jahren keinen Fall von Datendiebstahl oder -missbrauch und 83 % erlitten einen Schaden bis zu 9,9 Mio. Dollar durch ihren schwersten Data Breach.

Nehmen wir Equifax als Beispiel, das 2017 mit einer der schwersten Datenschutzverletzungen der Geschichte konfrontiert war. Davon waren 147 Millionen Menschen betroffen, und es entstanden Verluste in Höhe von über 700 Millionen US-Dollar. Diese Krise zwang das Unternehmen zu einer vollständigen Umgestaltung seines Sicherheitsansatzes durch:

- Durchführung umfassender Schwachstellen-Scans

- Einführung fortschrittlicher Technologien, um Bedrohungen zu erkennen

- kontinuierliche Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter

Kernpunkte: Beginne mit einem Sicherheitsaudit, um deine sensibelsten Datenbestände zu identifizieren. Entwickle dann Sicherheitsmaßnahmen, die auf deine spezifischen Schwachstellen zugeschnitten sind – und nicht nur allgemeine Best Practices.

Finanzielles Risikomanagement

Als COVID-19 kam, war JP Morgan Chase bereit. Die konsequente Nutzung datenbasierter Risikomodelle hat dem Unternehmen geholfen:

- Liquiditätsprobleme vorherzusehen, bevor sie auftraten

- Marktpositionen schnell an veränderte Bedingungen anzupassen

- trotz beispielloser wirtschaftlicher Turbulenzen stabil zu bleiben

Kernpunkte: Erstelle für dein Unternehmen Finanzstress-Tests, die verschiedene Szenarien modellieren – von leichten Abschwüngen bis hin zu schweren Störungen. Entwickle dann spezifische Aktionspläne für jede potenzielle Situation.

Risiken in der Lieferkette

Das Tōhoku-Erdbeben und der Tsunami von 2011 haben Toyota eine schmerzhafte Lektion über die Anfälligkeit von Lieferanten erteilt. Als Reaktion darauf hat der Konzern:

- das gesamte Lieferantennetzwerk kartiert, um Abhängigkeiten zu identifizieren

- Beziehungen zu alternativen Lieferanten in verschiedenen Regionen aufgebaut

- Lagerbestände für wichtige Komponenten angelegt

Diese Vorbereitungen haben sich während der Halbleiterknappheit 2021 ausgezahlt, als Toyota seine Produktion besser aufrechterhalten konnte als Konkurrenten, die keine Notfallpläne hatten.

Kernpunkte: Identifiziere einzelne Schwachstellen in deiner Lieferkette und entwickle Ersatzquellen für unverzichtbare Materialien oder Dienstleistungen.

Projektmanagement

Die Einführung der Unternehmenssoftware von IBM für Melbourne Water zeigt, wie eine strukturierte Risikobewertung im Projektmanagement dafür sorgt, dass komplexe Initiativen auf Kurs bleiben:

- Regelmäßige Bewertung möglicher Integrations- und Kompatibilitätsprobleme vor der Softwarebereitstellung

- Schnelle Identifizierung von Budgetabweichungen mithilfe einheitlicher Überwachungs-Dashboards

- Zuweisung klarer Risikoverantwortlichkeiten an leitende Projektmanager für eine schnelle Problemlösung

Kernpunkte: Weise bestimmten Führungskräften, die auftretende Probleme schnell lösen können, klare Verantwortlichkeiten zu – und stelle so sicher, dass dein Unternehmen Projektzeitpläne einhält, Kosten kontrolliert und die Kundenzufriedenheit sicherstellt.

Praktische Möglichkeiten zur Optimierung deines Risikomanagements

Um Risiken effektiv zu begegnen, braucht es sowohl Struktur als auch Flexibilität. Hier sind ein paar praktische Tipps, wie du Risikoprävention in deinen täglichen Betrieb integrieren kannst:

Richte dein Risikomanagement an deinen Geschäftszielen aus

Integriere deine Risikoanalyse direkt in die strategische Planung – behandle sie nicht wie eine weitere Compliance-Maßnahme. Zeige klar auf, wie jedes identifizierte Problem mit bestimmten Geschäfts- oder Projektzielen zusammenhängt.

Probier’s aus: Verwende eine einfache Tabelle, um jede identifizierte Schwachstelle mit dem Geschäftsziel zu verknüpfen, auf das sie sich auswirken könnte. So wird der Zusammenhang für alle deutlich und leicht verständlich.

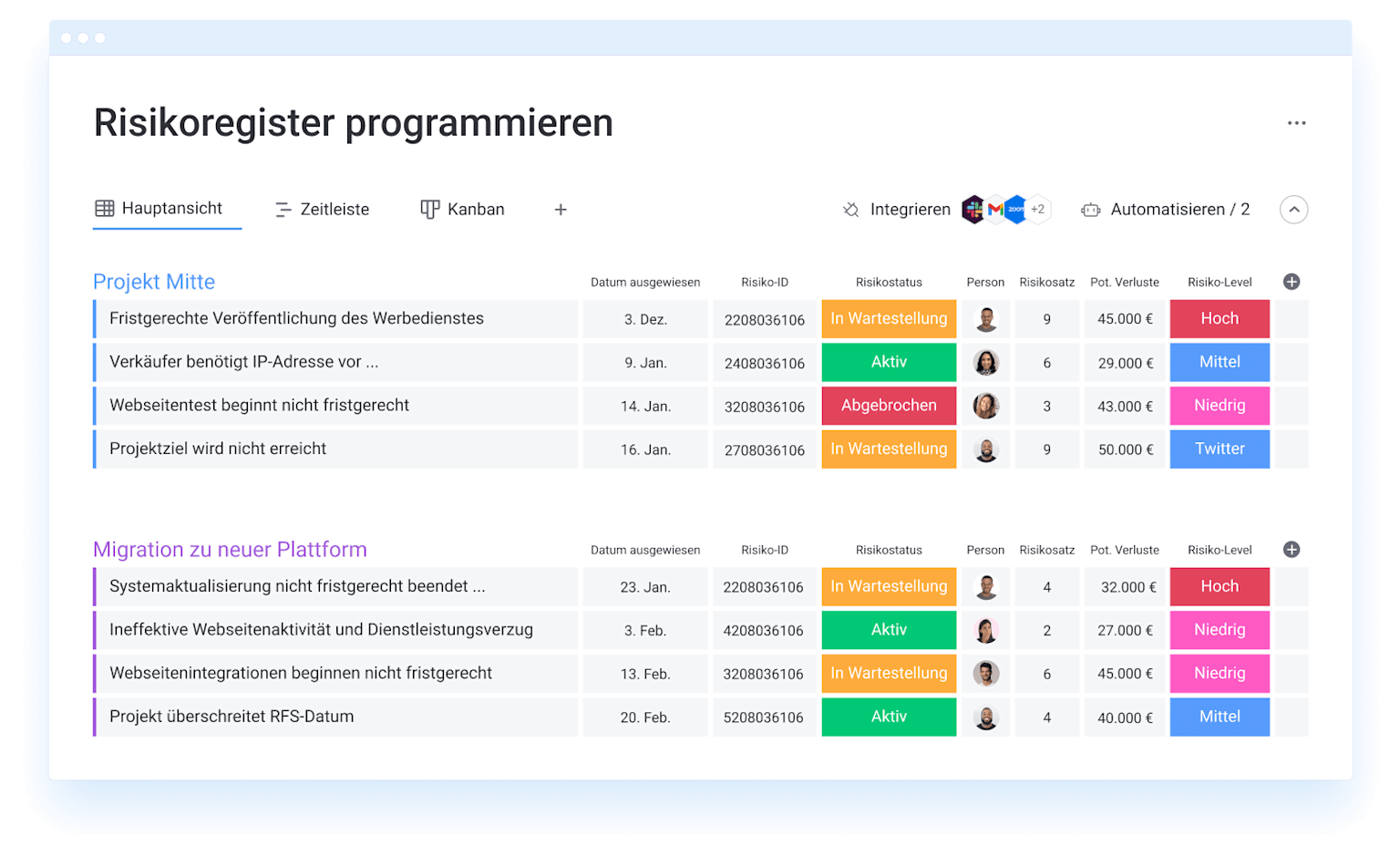

Standardisierte Arbeitsabläufe für mehr Konsistenz

Probier’s aus: Richte ein einfaches Risikoregister ein, in dem du Folgendes erfasst:

- Beschreibung des potenziellen Problems

- Bewertung der möglichen Auswirkungen

- Bewertung der Wahrscheinlichkeit

- Wer kümmert sich darum?

- Aktueller Status und nächste Schritte

Frühwarnsysteme einrichten

Probier’s aus: Richte Warnmeldungen für wichtige Indikatoren ein, wie z. B. ungewöhnliche Transaktionen, neue Vorschriften, die deine Branche betreffen, oder Verzögerungen bei wichtigen Lieferanten.

Kompletter Überblick über die Bedrohungslage

Nutze zentralisierte Dashboards, um Risiken in verschiedenen Abteilungen und Standorten zu erkennen.

Probier’s aus: Erstelle eine visuelle Heatmap, die deine wichtigsten Anliegen im gesamten Unternehmen zeigt und in Echtzeit aktualisiert wird, wenn sich die Bedingungen ändern.

Indem du diese praktischen Ansätze umsetzt, kannst du deine Risikoprävention genauer an den geschäftlichen Prioritäten ausrichten, Unsicherheiten reduzieren und Resilienz aufbauen, die langfristiges Wachstum unterstützt.

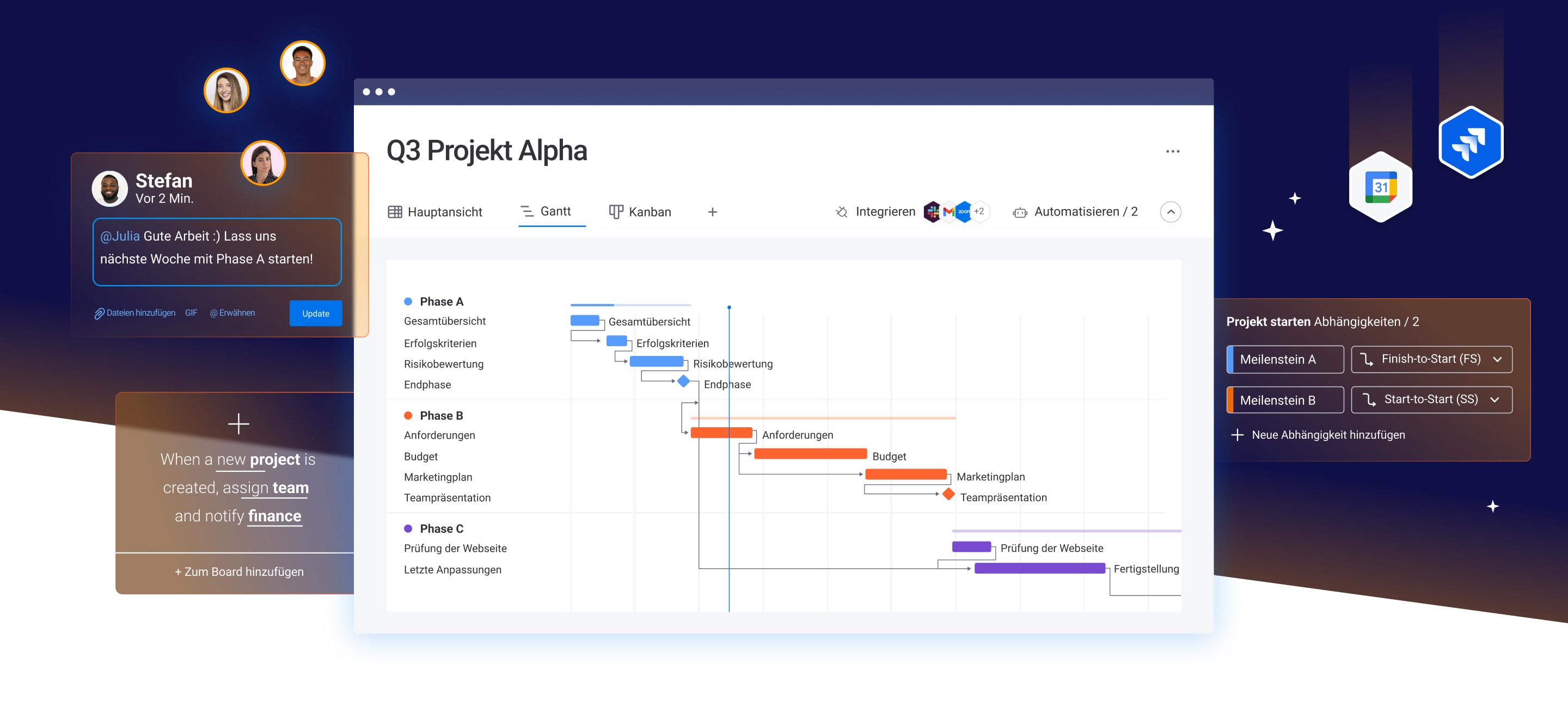

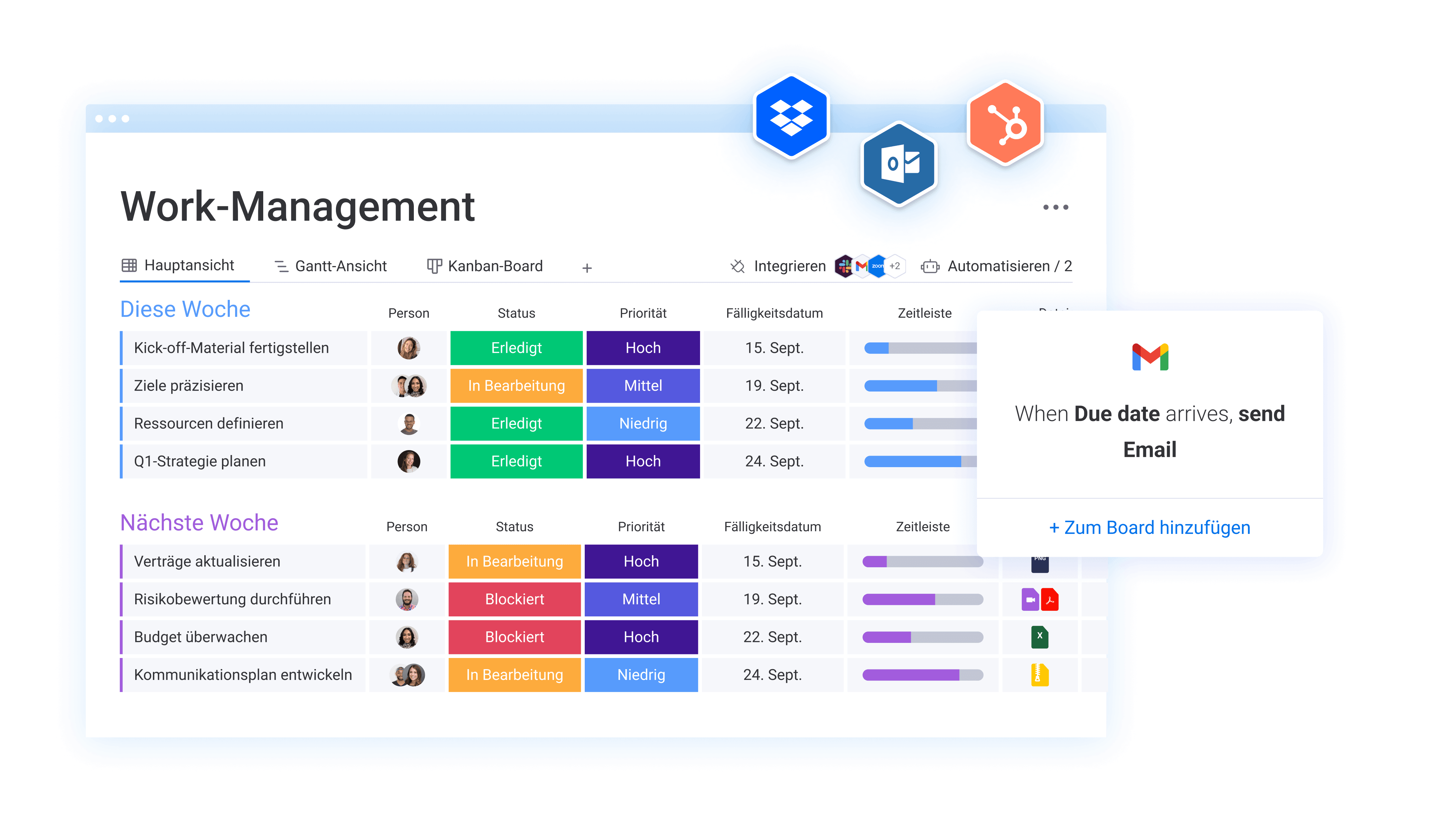

Wie monday work management die Risikobewertung in Unternehmen unterstützt

Um potenzielle Probleme effektiv zu bewältigen, braucht es mehr als nur einen guten Projektplan. Du brauchst ein System, das für komplexe Unternehmen mit vielfältigen Risiken entwickelt wurde.

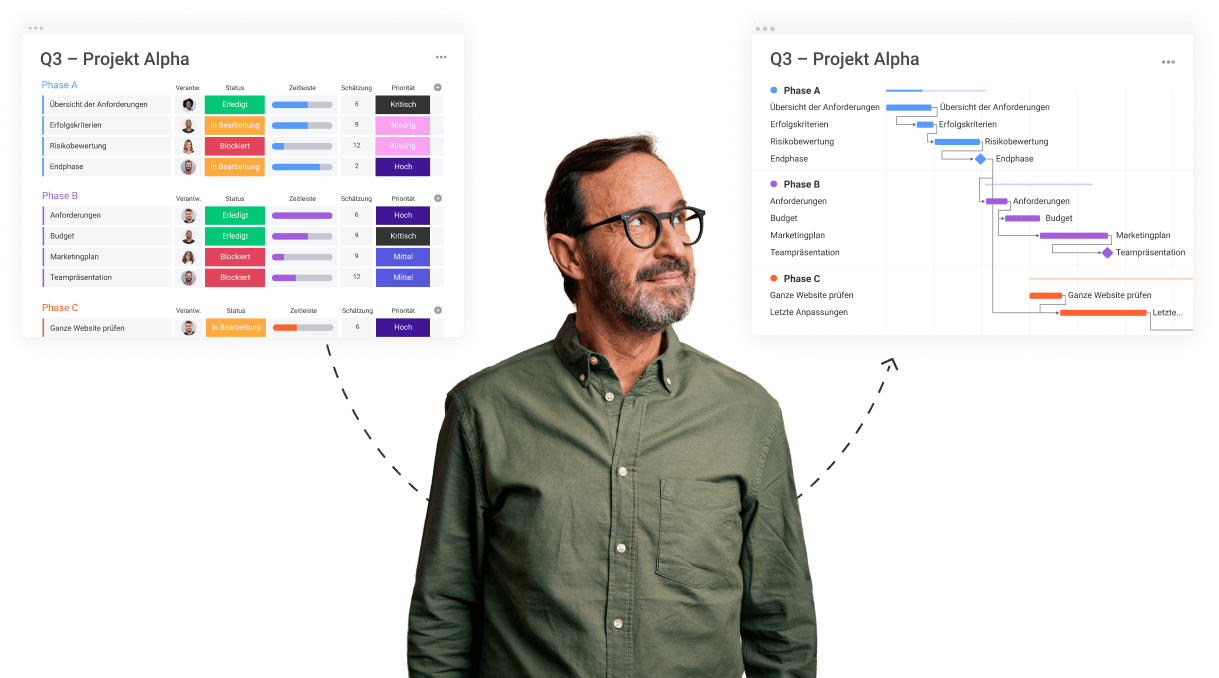

Mit monday work management kannst du die Gefahrenabwehr direkt in deinen Planungsprozess integrieren und erhältst so frühzeitig Einblick in Herausforderungen, bevor sie sich auf deine Geschäftsziele auswirken. Diese Transparenz hilft dir, Reaktionen zu planen und bei sich ändernden Bedingungen flexibel zu bleiben.

Sieh dir hier eine kurze Video-Demo an:

Verwandle potenzielle Risiken in klare Maßnahmen

Deine Teams können am besten mit Unsicherheiten umgehen, wenn sie klare Ziele und Verantwortlichkeiten haben.

Mit monday work management kannst du ganz einfach:

- Schwachstellen in einem intuitiven Arbeitsbereich dokumentieren und verfolgen

- Verantwortlichkeiten für Maßnahmen zur Risikominderung zuweisen

- Fortschritte verfolgen und eine zeitnahe Umsetzung sicherstellen

Beispiel: Ein Pharmaunternehmen kann regulatorische Herausforderungen nach Regionen verfolgen, Compliance-Spezialisten für die Erfüllung der verschiedenen Anforderungen zuweisen und Führungskräften Echtzeit-Updates zum Fortschritt geben – so bleiben Genehmigungen im Zeitplan und der Betrieb läuft reibungslos.

Überwache Probleme unternehmensweit

Beispiel: Dein IT-Sicherheitsteam entdeckt ungewöhnliche Aktivitäten in mehreren regionalen Niederlassungen. Farbcodierte Grafiken heben sofort die Standorte mit dem höchsten Risiko hervor, sodass du schnell reagieren und eine potenzielle Datenverletzung verhindern kannst.

Automatisiere wichtige Teile deines Prozesses

- Probleme mit hoher Priorität für sofortige Aufmerksamkeit kennzeichnet

- Genehmigungen ohne unnötige Verzögerungen vorantreibt

- Prozessengpässe beseitigt

Beispiel: Dein Finanzteam richtet Warnmeldungen ein, die bei bestimmten Marktveränderungen ausgelöst werden. Wenn sich die Bedingungen ändern, erhält dein Team automatisch eine Benachrichtigung, um die Anlagestrategie anzupassen – so wird dein Budget geschützt und dein Zeitmanagement optimiert, ohne dass du ständig manuell nachsehen musst.

Triff bessere Entscheidungen mit intelligentem Risikomanagement

Eine effektive Risikobewertung hilft dir, deine Strategien zu sichern und dein Unternehmen voranzubringen. Mit den richtigen Instrumenten kann dein Unternehmen kostspielige Störungen vorhersehen und vermeiden – und potenzielle Hindernisse in echte Chancen verwandeln.

Eine Projektmanagement-Software wie monday work management bietet einen klaren Überblick, optimierte Arbeitsabläufe und fokussierte Verantwortlichkeiten, sodass deine Teams frühzeitig auf Bedrohungen reagieren, effizient zusammenarbeiten und das Unternehmen selbstbewusst ausbauen können.

Probier monday work management aus und mach proaktives Risikomanagement zu deinem Wettbewerbsvorteil.

Die Risikobewertung umfasst 5 wichtige Schritte: Die 5 Cs (auf Deutsch 5 Ks) helfen dabei, eine effektive Risikobewertung zu strukturieren: Risikobewertungen sind je nach Branche und Funktion unterschiedlich. Bei einer Cybersicherheits-Risikobewertung werden vielleicht Schwachstellen im Netzwerk analysiert, während bei einer Finanzrisikobewertung Marktveränderungen geprüft werden. Im Lieferkettenmanagement helfen Risikobewertungen dabei, mögliche Störungen zu erkennen, und bei der Risikobewertung von Unternehmensprojekten wird sichergestellt, dass wichtige Initiativen auf Kurs bleiben. Eine vollständige Risikobewertung umfasst vier Kernkomponenten: Das Hauptziel einer Risikobewertung ist es, Unternehmen dabei zu helfen, potenzielle Gefahren zu erkennen, ihre Auswirkungen zu bewerten und Strategien zur Minimierung von Störungen umzusetzen. Dieser Prozess unterstützt die Geschäftskontinuität, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das langfristige Wachstum. Unternehmen nutzen je nach Bedarf verschiedene Arten von Risikobewertungen. Hier sind die 5 Arten: Jede Risikobewertung umfasst: Risikobewertungen laufen in vier Stufen ab:Häufig gestellte Fragen

Was sind die 5 wichtigsten Schritte der Risikobewertung?

- Potenzielle Gefahren identifizieren: Erkenne mögliche Bedrohungen in der Umgebung.

- Risiken einschätzen: Schätze die Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit ein.

- Kontrollmaßnahmen festlegen: Lege Maßnahmen zur Risikominderung fest.

- Ergebnisse dokumentieren: Zeichne Risiken und Reaktionspläne auf.

- Überprüfen und aktualisieren: Verbessere Strategien immer weiter.Was sind die 5 Cs der Risikobewertung?

- Kontext: Verstehe das Geschäftsumfeld und die externen Faktoren.

- Kriterien: Definiere akzeptable Risikoschwellen.

- Konsequenzen: Schätze die möglichen Auswirkungen von Risiken ein.

- Kontrolle: Finde Maßnahmen, um Risiken zu verringern oder zu verhindern.

- Kommunikation: Halte die Beteiligten während des gesamten Prozesses auf dem LaufendenWas sind Beispiele für Risikobewertungen?

Was sind die Bestandteile einer Risikobewertung?

- Gefahrenerkennung: Erkennen von Bedrohungen und Unsicherheiten.

- Risikoanalyse: Messung von Schweregrad und Wahrscheinlichkeit.

- Risikobewertung: Priorisierung von Risiken basierend auf den Auswirkungen für das Geschäft.

- Risikokontrollmaßnahmen: Umsetzung von Strategien zur Risikominderung.Was ist das Ziel einer Risikobewertung?

Welche 5 Arten von Risikobewertungen gibt es?

- Qualitative Risikobewertung: Liefert expertengestützte, szenariobasierte Analysen.

- Quantitative Risikobewertung: Nutzt Datenmodelle, um die Wahrscheinlichkeit eines Risikos zu berechnen.

- Semiquantitative Risikobewertung: Kombiniert Expertenurteile mit Bewertungssystemen zur Priorisierung.

- Standortspezifische Risikobewertung: Konzentriert sich auf standortbezogene Gefahren.

- Dynamische Risikobewertung: Passt sich an Echtzeit-Bedrohungen an.Was sind die 4 Hauptabschnitte einer Risikobewertung?

- Gefahrenidentifizierung: Welche potenziellen Bedrohungen gibt es?

- Risikoanalyse: Wie schwerwiegend und wahrscheinlich sind die Risiken?

- Risikobewertung: Welche Risiken erfordern sofortiges Handeln?

- Risikokontrollmaßnahmen: Welche Strategien gibt's, um die Risiken zu verringern?Was sind die vier Ebenen der Risikobewertung?

- Strategische Risikobewertung: Passt das Risikomanagement an die langfristigen Geschäftsziele an.

- Taktische Risikobewertung: Konzentriert sich auf Risiken auf Abteilungsebene und Teamebene.

- Operative Risikobewertung: Managt Risiken im täglichen Geschäftsbetrieb.

- Dynamische Risikobewertung: Schätzt Risiken in Echtzeit ein, damit man sofort etwas unternehmen kann.