Risiken sind unvermeidlich. Das gilt für unser tägliches Leben und ganz besonders, wenn wir Unternehmen führen, Projekte managen oder gesellschaftliche Herausforderungen meistern wollen. Murphys Gesetz besagt, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird. Das lässt uns keine andere Wahl: Entweder wir akzeptieren unser Schicksal oder wir finden Wege, um Probleme zu verhindern oder abzumildern.

In der modernen Geschäftswelt und beim Bevölkerungsschutz überlässt man Dinge selten dem Zufall. Die Risikoanalyse ist ein wichtiger Prozess, der – richtig angewendet – deine Projekte auf Kurs hält, dein Unternehmen schützt und deine Stakeholder zufriedenstellt. Ob bei der Projektplanung, im Unternehmensmanagement oder beim Katastrophenschutz – Risikoanalysen helfen dir dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und deine Ziele sicherer zu erreichen.

Was ist Risikoanalyse und warum ist sie so wichtig?

Eine Risikoanalyse ist ein strukturierter Ansatz, um Risiken zu finden, zu bewerten und zu behandeln, die deine Ziele, Prozesse oder Systeme beeinflussen können. Dabei fragst du dich: Was könnte schiefgehen? Wie wahrscheinlich ist das? Und wie groß wäre der Schaden?

Eine gute Risikoanalyse läuft in mehreren Schritten ab:

- Zuerst findest du die Risiken (Risikoidentifikation)

- Dann bewertest du sie (Risikobewertung)

- Schließlich planst du deine Maßnahmen

Das machst du nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Du führst in bestimmten Perioden die regelmäßige Risikoanalyse durch – zum Beispiel jedes Quartal – und zusätzlich eine anlassbezogene Risikoanalyse, wenn sich etwas Wichtiges ändert.

Warum ist das so wichtig? Statt nur zu reagieren, wenn Probleme auftreten, kannst du sie vorher erkennen und verhindern. Das nennt man proaktive Risikobeurteilung. Du planst besser, nutzt deine Ressourcen cleverer und schützt Menschen, Umwelt und dein Unternehmen.

Heute folgen Risikoanalysen internationalen Standards wie der ISO 31000 und nutzen bewährte Methoden, um Gefahren systematisch zu erfassen und zu bewerten. Sie sind die Basis für effektives Risikomanagement – egal ob in Unternehmen, Projekten oder beim Schutz der Bevölkerung.

Sobald Risiken auftreten, werden sie im Risikoregister erfasst, das die Arten von Risiken, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, potenzielle Schadensauswirkungen und die Maßnahmen identifiziert, die du ergreifen wirst, wenn sie auftreten. Mögliche Auswirkungen von Risiken können Beschaffungen, Qualität, Budget, Kostenschätzungen, Projektzeitplan, Schätzungen zur Aktivitätsdauer und Schätzungen zu den für die Aktivität erforderlichen Ressourcen umfassen.

Wo Risikoanalysen zum Einsatz kommen

Risikoanalysen kommen in drei Hauptbereichen zum Einsatz, die unterschiedliche Anforderungen und Methoden erfordern. Jeder Bereich hat seine eigenen Herausforderungen und Besonderheiten.

1. Bevölkerungsschutz

Beim Bevölkerungsschutz spielen Risikoanalysen eine zentrale Rolle, um uns auf Naturkatastrophen und andere Gefahren vorzubereiten. Behörden schauen regelmäßig, welche Risiken drohen könnten – von einer Sturmflut über Erdbeben bis hin zu Industrieunfällen.

Zuerst sammeln sie alle denkbaren Szenarien: extreme Wetterereignisse, technische Ausfälle wichtiger Infrastruktur oder andere Gefahren. Bei der Kerntechnik ist das besonders wichtig, denn selbst wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist, wäre das Schadensausmaß riesig.

Checklisten und bewährte Verfahren helfen dabei, dass keine wichtigen Risikofaktoren übersehen werden. Die Delphi-Methode ist auch sehr nützlich: Dabei befragen Experten andere Fachleute anonym, sammeln deren Wissen und gleichen verschiedene Einschätzungen zur Eintrittswahrscheinlichkeit und zum Schadensausmaß ab.

2. Unternehmensmanagement

In Unternehmen sind Risikoanalysen ein wichtiges Werkzeug, um die Geschäftstätigkeit zu sichern. Sie decken operative Risiken, Finanzrisiken und strategische Bedrohungen ab. Eine systematische Risikobeurteilung hilft dabei, Schwachstellen in den Lieferketten zu erkennen – die globale Vernetzung und Just-in-Time-Produktion machen Unternehmen hier sehr verletzlich.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichtet deutsche Unternehmen sogar dazu, ihre Lieferketten systematisch auf Risiken zu prüfen. Sie müssen schauen, ob menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten verletzt werden könnten. Diese Prüfungen musst du regelmäßig und bei besonderen Anlässen machen.

Im Finanzsektor sind die Regeln noch strenger. Banken und Versicherungen müssen komplexe Risikobewertungen für Kredit-, Markt- und operative Risiken durchführen. Auch andere Branchen haben spezielle Anforderungen: HACCP-Analysen in der Lebensmittelindustrie oder Risikobewertungen bei Medizinprodukten.

Die Konkurrenz bringt auch Risiken mit sich. Du musst ständig Marktrisiken und Bedrohungen durch Wettbewerber im Blick behalten. Moderne Unternehmen kombinieren quantitative und qualitative Methoden für eine aussagekräftige Wettbewerbsanalyse, um alle wichtigen Risikofaktoren zu erfassen.

3. Projektmanagement

Im Projektmanagement startest du oft schon in der Projektplanungsphase mit der Risikoanalyse und behältst sie während des gesamten Projektverlaufs und über alle Projektmanagement-Phasen im Blick. Sie ist ein wichtiger Baustein für erfolgreiche Projekte und hilft dir dabei, deine Projektziele sicher zu erreichen.

Projektrisiken können verschiedene Bereiche treffen: Projektkosten, Zeitplan, Qualität und Umfang. Wenn du Risiken systematisch suchst, schaust du dir technische Risiken, Ressourcenprobleme, externe Einflüsse und Stakeholder-Themen an. Dein Projektstrukturplan ist dabei eine gute Basis, um strukturiert vorzugehen.

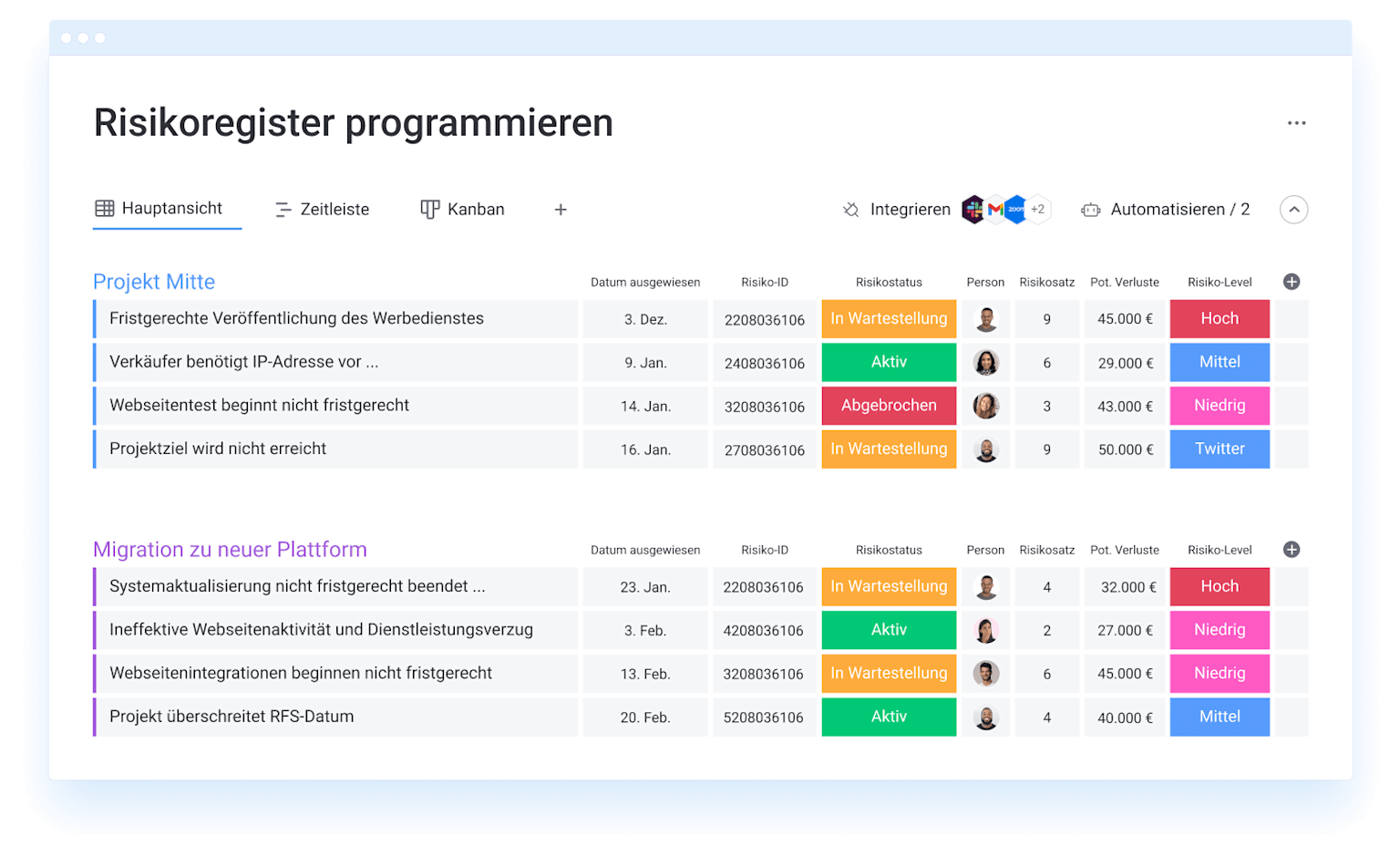

Sobald du Risiken gefunden hast, trägst du sie in ein Risikoregister ein. Dort dokumentierst du, welche Arten von Risiken es gibt, wie wahrscheinlich sie sind, welche Schadensauswirkungen sie haben könnten und welche Maßnahmen du planst. Für die Risikobewertung nutzt du oft eine Risikomatrix, die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung gegenüberstellt.

Besonders wichtig ist es, dass du Projektrisiken kontinuierlich überwachst. Neue Gefahren können auftreten oder bestehende Risiken können sich ändern. Mit regelmäßigen Risikoanalysen stellst du sicher, dass dein Projektteam schnell auf Veränderungen reagieren kann.

Die 5 wichtigsten Methoden der Risikoanalyse

Je nach Situation und verfügbaren Ressourcen kannst du zwischen verschiedenen bewährten Methoden wählen. Jede hat ihre Stärken und eignet sich für bestimmte Anwendungsfälle.

1. ISO 31000

Die ISO 31000 ist der wichtigste internationale Standard für Risikomanagement und bildet das Grundgerüst für professionelle Risikoanalysen. Sie definiert Prinzipien, ein Rahmenwerk und einen Prozess für das Management von Risiken jeder Art in allen Organisationen.

Der Standard basiert auf elf Grundsätzen, darunter die Integration in alle Organisationsprozesse, die Strukturierung und Umfassendheit der Risikobetrachtung sowie die kontinuierliche Verbesserung. Die ISO 31000 ist branchenunabhängig anwendbar und kann für strategische, operative, finanzielle und andere Risikokategorien eingesetzt werden.

Der Risikomanagement-Prozess nach ISO 31000 läuft so ab: Erst legst du den Kontext fest, dann führst du eine Risikobeurteilung durch (findest Risiken, analysierst und bewertest sie), behandelst die Risiken und überwachst alles. Kommunikation und Konsultation sowie Dokumentation und Berichterstattung begleiten alle Prozessschritte.

Ein wesentlicher Vorteil der ISO 31000 liegt in ihrer Flexibilität: Sie schreibt dir keine bestimmten Methoden vor, sondern gibt dir einen Rahmen für verschiedene Verfahren. Das macht sie sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Konzerne geeignet.

2. ABC-Analyse

Die ABC-Analyse ist eine bewährte Methode, um deine Risiken nach Wichtigkeit zu sortieren. Du teilst sie in drei Gruppen ein: A-Risiken (hohe Priorität), B-Risiken (mittlere Priorität) und C-Risiken (niedrige Priorität).

Normalerweise sind laut dem Pareto-Prinzip etwa 10-20% deiner Risiken A-Risiken, aber sie machen 70-80% des möglichen Schadens aus. Diese Risiken musst du intensiv überwachen und umfassende Maßnahmenplanung betreiben. B-Risiken (ca. 20-30% der Risiken) tragen etwa 15-25% zum Gesamtrisiko bei und brauchen regelmäßige Aufmerksamkeit. C-Risiken (50-70% der Risiken) haben nur geringen Einfluss auf das Gesamtrisiko.

Die ABC-Analyse hilft dir dabei, deine Ressourcen clever einzusetzen. Anstatt alle Risiken gleich zu behandeln, konzentrierst du dich auf die wirklich kritischen A-Risiken. Das ist besonders wichtig, wenn dein Risikobudget begrenzt ist oder du wenig Personal hast.

So gehst du vor: Erst findest und bewertest du alle Risiken. Dann sortierst du sie nach dem erwarteten Schaden (Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadenshöhe) und teilst sie in die drei Kategorien ein.

3. FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse)

FMEA ist eine systematische Methode, um Risiken schon im Vorfeld zu erkennen. Sie wurde ursprünglich in der Luft- und Raumfahrt entwickelt und hilft dir dabei, potenzielle Fehler in Produkten, Prozessen oder Systemen zu finden, bevor sie auftreten.

Es gibt verschiedene FMEA-Arten:

- System-FMEA (für komplexe Systeme)

- Design-FMEA (für die Produktentwicklung)

- Prozess-FMEA (für Fertigungs- und Geschäftsprozesse)

Alle folgen dem gleichen strukturierten Vorgehen, schauen aber auf unterschiedliche Ebenen.

So läuft eine FMEA ab: Zuerst teilst du das System in Funktionen auf. Dann überlegst du für jede Funktion, welche Fehler auftreten könnten, was die Auswirkungen wären und was die Ursachen sind. Für jeden Fehler bestimmst du drei Werte: Auftretenswahrscheinlichkeit (A), Bedeutung der Auswirkung (B) und Entdeckungswahrscheinlichkeit (E).

Die Risikoprioritätszahl (RPZ) rechnest du aus: A × B × E. So kannst du objektiv bewerten und sortieren, welche Risiken am wichtigsten sind. Für Fehler mit hoher RPZ entwickelst du zuerst Maßnahmen. Nach der Umsetzung aktualisierst du die FMEA, um zu prüfen, ob die Maßnahmen wirken.

4. Quantitative Ansätze

Bei quantitativen Risikoanalysen arbeitest du mit Zahlen und statistischen Methoden. Du kannst objektiv bewerten, wie wahrscheinlich Risiken sind und wie groß der Schaden wäre. Dafür nutzt du mathematische Modelle und historische Daten.

Wichtige quantitative Methoden sind Monte-Carlo-Simulationen, Entscheidungsbäume, Sensitivitätsanalysen und Value-at-Risk-Berechnungen. Diese Verfahren geben dir präzise Zahlen und du kannst verschiedene Risiken oder Handlungsoptionen miteinander vergleichen.

Monte-Carlo-Simulationen verwenden Zufallszahlen, um tausende von Szenarien zu simulieren. Daraus entstehen Wahrscheinlichkeitsverteilungen für deine Projektergebnisse. Entscheidungsbäume zeigen komplexe Entscheidungen mit mehreren Verzweigungen und Wahrscheinlichkeiten.

Der Vorteil quantitativer Ansätze: Sie sind objektiv und du kannst Kosten-Nutzen-Analysen für deine Maßnahmen machen. Sie unterstützen Entscheidungen durch präzise Zahlen und helfen dir, dein Risikobudget optimal zu verteilen. Allerdings brauchst du detaillierte Daten und statistisches Know-how.

5. Qualitative Ansätze

Qualitative Risikoanalysen arbeiten mit beschreibenden Bewertungen statt mit genauen Zahlen. Sie gehen schneller als quantitative Methoden und brauchen weniger Daten, geben dir aber trotzdem wertvolle Erkenntnisse.

Typische qualitative Bewertungen nutzen Kategorien wie „hoch“, „mittel“ und „niedrig“ für Wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Du kannst diese mit Zahlen unterstützen (z.B. hoch = 80-100%, mittel = 30-80%, niedrig = 0-30%) oder rein beschreibend arbeiten.

Qualitative Methoden eignen sich besonders für die erste Risikobeurteilung, wenn du noch wenig Daten hast, oder für Risiken, die schwer in Zahlen zu fassen sind (z.B. Reputationsrisiken). Sie helfen dir, schnell zu sortieren und dich auf die wichtigsten Risiken zu konzentrieren.

Brainstorming-Sessions, Experteninterviews und die Delphi-Methode sind bewährte Techniken für die qualitative Risikobewertung. Checklisten aus früheren Projekten oder Branchenstandards helfen dabei, dass du keine wichtigen Risikokategorien übersiehst.

Die 4 Schritte einer erfolgreichen Risikoanalyse

Jede professionelle Risikoanalyse folgt einem strukturierten Vorgehen in vier aufeinander aufbauenden Phasen. Diese Schritte helfen dir dabei, systematisch und vollständig vorzugehen.

1. Risikoidentifikation

Die Risikoidentifikation ist der erste und oft wichtigste Schritt deiner Risikoanalyse. Hier sammelst du systematisch alle möglichen Risiken, die deine Ziele beeinflussen könnten. Eine vollständige Sammlung ist die Grundlage für alles, was danach kommt.

Bewährte Methoden sind Brainstorming-Sessions mit Teams aus verschiedenen Bereichen, strukturierte Checklisten aus Erfahrungen und Branchenstandards sowie die Analyse von historischen Daten und Schadensfällen. Kreativitätsmethoden wie die Kopfstandtechnik helfen dir auch: „Was müssten wir tun, damit das Projekt garantiert scheitert?” So findest du auch ungewöhnliche Risikoquellen.

Die Delphi-Methode ist besonders wertvoll, wenn du Expertenwissen aus verschiedenen Bereichen sammeln willst. Du machst mehrere Befragungsrunden, in denen Experten anonym ihre Einschätzungen abgeben und diese schrittweise verfeinern. So bekommst du ein umfassendes Bild der Risikosituation.

Wichtig ist, dass du alle gefundenen Risiken strukturiert dokumentierst. Jedes Risiko solltest du eindeutig beschreiben – inklusive möglicher Ursachen, Auslöser und Auswirkungen. Diese Informationen brauchst du für die spätere Bewertung und Maßnahmenplanung.

2. Risikobewertung

Nach dem Sammeln bewertest du systematisch alle Risiken. Dabei schaust du dir zwei zentrale Punkte an: die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß. Diese Bewertung kannst du qualitativ, quantitativ oder gemischt machen.

Bei der qualitativen Risikobewertung nutzt du oft Skalen von 1-5 oder Kategorien wie „niedrig“, „mittel“ und „hoch“. Die Eintrittswahrscheinlichkeit könntest du so einteilen:

- sehr unwahrscheinlich (0-5%)

- unwahrscheinlich (5-25%)

- möglich (25-75%)

- wahrscheinlich (75-95%)

- sehr wahrscheinlich (95-100%).

Das Schadensausmaß bewertest du häufig in Kategorien wie marginal, kritisch oder katastrophal. Dabei kannst du verschiedene Auswirkungen betrachten:

- finanzielle Schäden

- Zeitverzögerungen

- Qualitätsprobleme

- Sicherheitsgefährdungen

- Reputationsschäden

Eine Risikomatrix bringt beide Dimensionen zusammen und zeigt dir die Risikoexposition. Du sortierst Risiken nach ihrem Risikowert (Wahrscheinlichkeit × Auswirkung). Besonders nützlich sind farbige Heatmaps: kritische Bereiche in Rot, moderate in Orange oder Gelb und niedrige Risiken in Grün.

Häufig verwendete Wahrscheinlichkeitskategorien:

- Hoch: (80% ≤ x ≤ 100%)

- Mittel-hoch: (60% ≤ x < 80%)

- Mittel-niedrig: (30% ≤ x < 60%)

- Niedrig: (0% < x < 30%)

3. Maßnahmenplanung

Basierend auf deiner Risikobewertung entwickelst du gezielte Maßnahmen zur Risikobehandlung. Die Maßnahmenplanung folgt einer logischen Reihenfolge: Risikovermeidung, Risikominderung, Risikotransfer und Risikoakzeptanz.

Risikovermeidung bedeutet, dass du die Ursachen von Risiken beseitigst oder riskante Aktivitäten einstellst. Das ist die wirksamste Strategie, aber oft nicht praktikabel. Risikominderung zielt darauf ab, entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit zu reduzieren (vorbeugende Maßnahmen) oder die Auswirkungen zu begrenzen (schadensmindernde Maßnahmen).

Risikotransfer überträgt Risiken an andere – typischerweise durch Versicherungen, Verträge oder Outsourcing. Dabei bleiben oft Restrisiken bei dir. Risikoakzeptanz bedeutet, dass du Risiken bewusst übernimmst, wenn die Kosten für Gegenmaßnahmen höher sind als der erwartete Schaden.

Für jede Maßnahme solltest du festlegen:

- Wer ist verantwortlich?

- Bis wann soll sie umgesetzt werden?

- Was kostet sie?

Ein Maßnahmenplan dokumentiert alle geplanten Aktivitäten und hilft dir dabei, die Umsetzung zu überwachen. Wichtig sind auch Trigger oder Schwellenwerte, die bestimmen, wann du Notfallpläne aktivierst.

4. Kontinuierliche Überwachung

Ein effektives Risikomonitoring umfasst regelmäßige Überprüfungen deines Risikoregisters, Aktualisierung von Bewertungen und Anpassung von Maßnahmen. Die Häufigkeit der Überprüfungen hängt von der Dynamik deines Umfelds ab – in schnelllebigen Projekten oder für agiles Projektmanagement möglicherweise wöchentlich, in stabilen Umgebungen quartalsweise.

Frühindikatoren oder Key Risk Indicators (KRIs) helfen dabei, Veränderungen der Risikosituation frühzeitig zu erkennen. Diese messbaren Kennzahlen warnen vor steigenden Risiken, bevor Schäden eintreten. Beispiele sind Kostensteigerungen, Terminverzögerungen oder Qualitätskennzahlen.

Auch externe Entwicklungen musst du kontinuierlich beobachten: Gesetzesänderungen, Marktentwicklungen, neue Technologien oder Veränderungen bei Wettbewerbern entwickeln sich in unserer schnellebigen Vuca-Welt teils sehr dynamisch und können bestehende Risikobewertungen obsolet machen.

Werkzeuge und Hilfsmittel für deine Risikoanalyse

Mit den richtigen Tools wird deine Risikoanalyse effizienter und die Ergebnisse besser nachvollziehbar. Von einfachen Matrizen bis zu ausgefeilter Software gibt es verschiedene Hilfsmittel.

1. Risikomatrizen

Risikomatrizen gehören zu den am häufigsten verwendeten Werkzeugen, um Risiken zu visualisieren und zu bewerten. Sie zeigen die Beziehung zwischen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß grafisch und helfen dir dabei, Risiken intuitiv zu sortieren.

Eine typische Risikomatrix hat eine 5×5-Struktur mit fünf Kategorien für Wahrscheinlichkeit und Auswirkung. Die Kombination beider ergibt verschiedene Risikostufen, die oft farbig dargestellt werden: Rot für hohe Risiken, Orange für mittlere und Grün für niedrige Risiken.

Schweregrade definierst du oft so:

- Katastrophal (Projektabbruch, massive finanzielle Verluste)

- Kritisch (erhebliche Auswirkungen auf Ziele)

- Moderat (spürbare, aber handhabbare Auswirkungen)

- Gering (minimale Auswirkungen)

- Vernachlässigbar (keine signifikanten Auswirkungen).

Risikomatrizen erleichtern die Kommunikation mit Stakeholdern und unterstützen Entscheidungen zur Ressourcenplanung. Sie zeigen auf einen Blick, welche Risiken sofortige Aufmerksamkeit brauchen und welche mit geringerer Priorität behandelt werden können.

2. Software-Tools

Moderne Software-Tools machen Risikoanalysen viel einfacher. Sie bieten strukturierte Arbeitsabläufe, automatisierte Bewertungen und umfassende Berichtsfunktionen.

Spezialisierte Risikomanagement-Software ermöglicht dir die zentrale Verwaltung von Risikoregistern, automatisierte Berechnungen von Risikokennzahlen und die Verfolgung von Maßnahmen. Diese Tools bieten oft vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle.

Für quantitative Analysen eignen sich Statistik-Programme wie R, Python oder spezialisierte Tools für Monte-Carlo-Simulationen. Tabellenkalkulations-Programme wie Excel sind nur für einfache Risikoanalysen relevant und bieten wenige Funktionen.

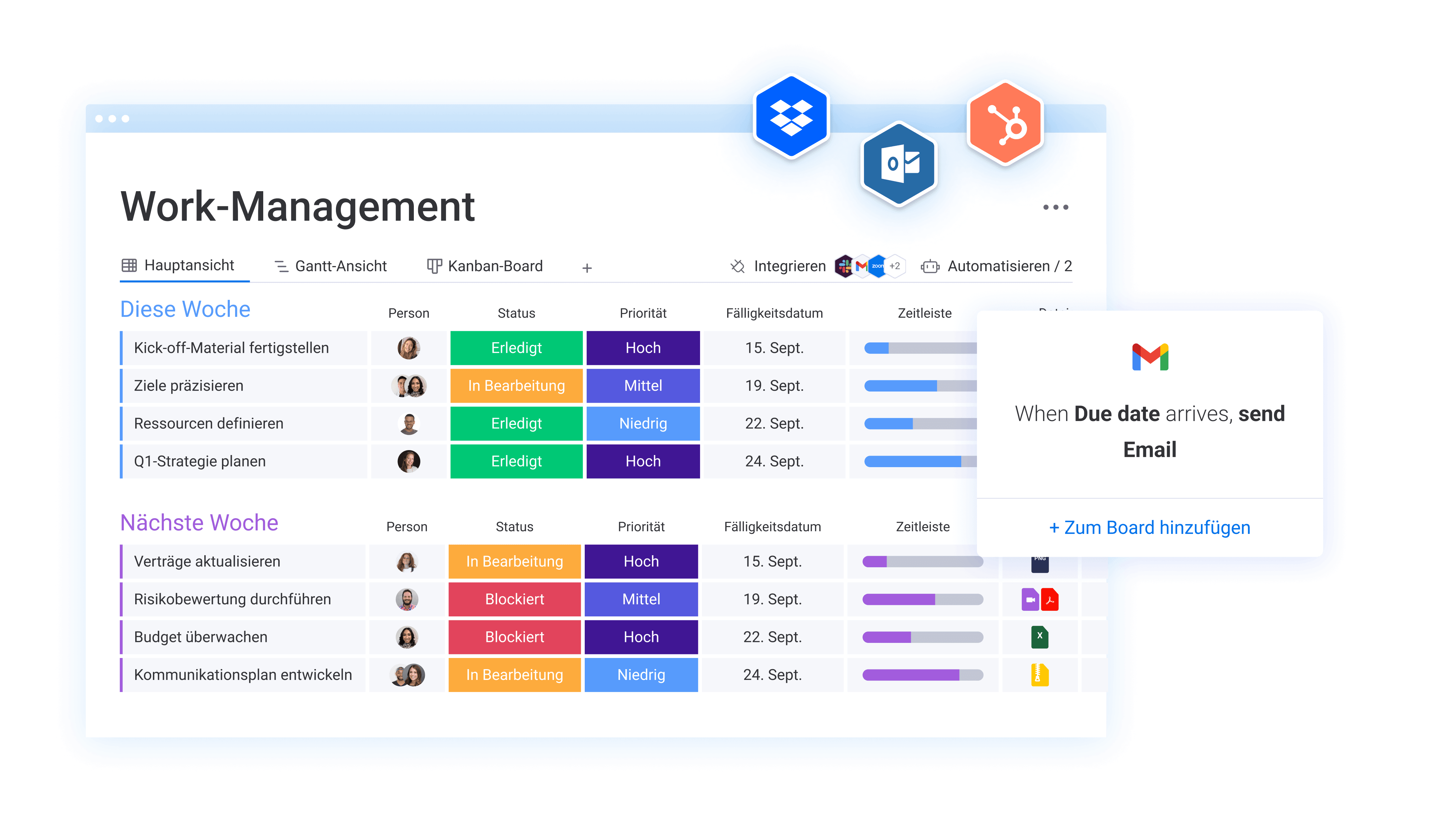

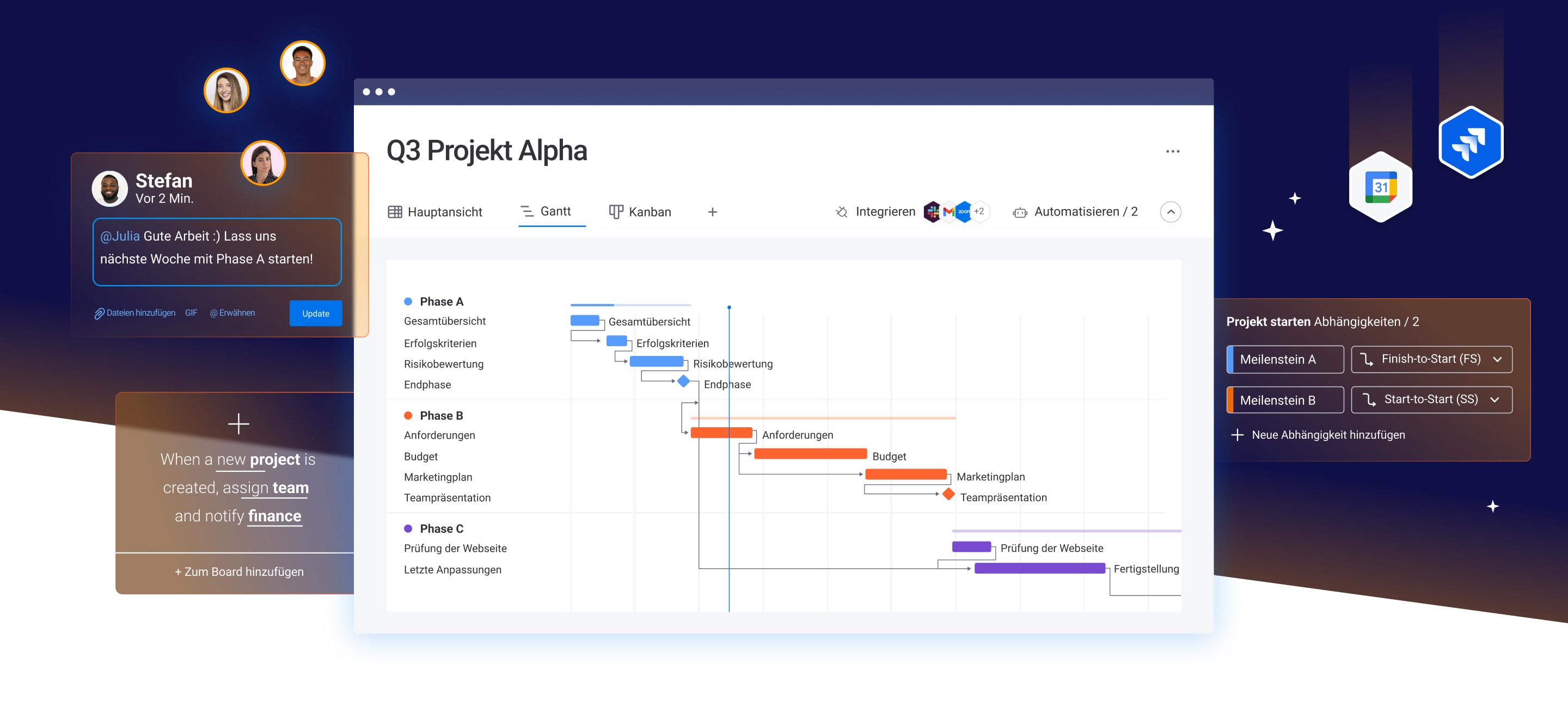

Moderne cloud-basierte Lösungen wie monday work management ermöglichen die Zusammenarbeit von Teams an verschiedenen Standorten und bieten Echtzeit-Updates des Risikostatus. Es bietet Funktionalitäten als Projektmanagement-Software, ERP-System (Enterprise-Resource-Planning) oder Business Intelligence-Plattform und schafft ganzheitliche Sichten auf Risiken und ihre Auswirkungen.

monday.com macht die Risikoanalyse einfach

Risikoanalyse und -management gehören schon immer zu den schwierigeren Aspekten des Projektmanagements. Wir können zwar die Zukunft nicht vorhersagen, aber mit den richtigen Prozessen können wir sie besser vorhersehbar machen.

Eine Möglichkeit, alle deine Risiken im Blick zu behalten, besteht darin, sie in einem digitalen Arbeitsbereich wie der monday work management Plattform zu dokumentieren.

Sieh dir hier eine kurze Video-Demo an, wie monday wor management funktioniert:

Dashboard-Dokumentation

Du kannst einfach und effektiv deine Arbeit aufzeichnen, indem du zusammen mit em gesamten Team die Aufgaben, Prozesse, Projekte und Risiken in einem Board dokumentierst und die Fortschritte verfolgst. So erkennst du schnell auf einen Blick im Board, wo es Engpässe geben könnte, wo Abhängigkeiten problematisch sind und Meilensteine in Gefahr geraten könnten. Du kannst dich im Dashboard automatisch durch KI über drohende Risiken benachrichten lassen und die Bereiche anzeigen, die Aufmerksamkeit brauchen, was maximale Transparenz bietet.

Was monday.com noch kann:

- Anpassbare Dashboards: Mit Dutzenden von benutzerdefinierten Spaltentypen kannst du deinen Risikoprozess genau auf die individuellen Bedürfnisse deines Unternehmens zuschneiden

- Einfache Bedienung: Dank der optimierten Benutzeroberfläche und Drag-and-Drop-Navigation ist die Einarbeitung kinderleicht

- Maximale Transparenz: Tagging, In-App-Messaging, automatisierte Benachrichtigungen und Echtzeit-Dashboards sorgen dafür, dass alle immer auf dem gleichen Stand sind

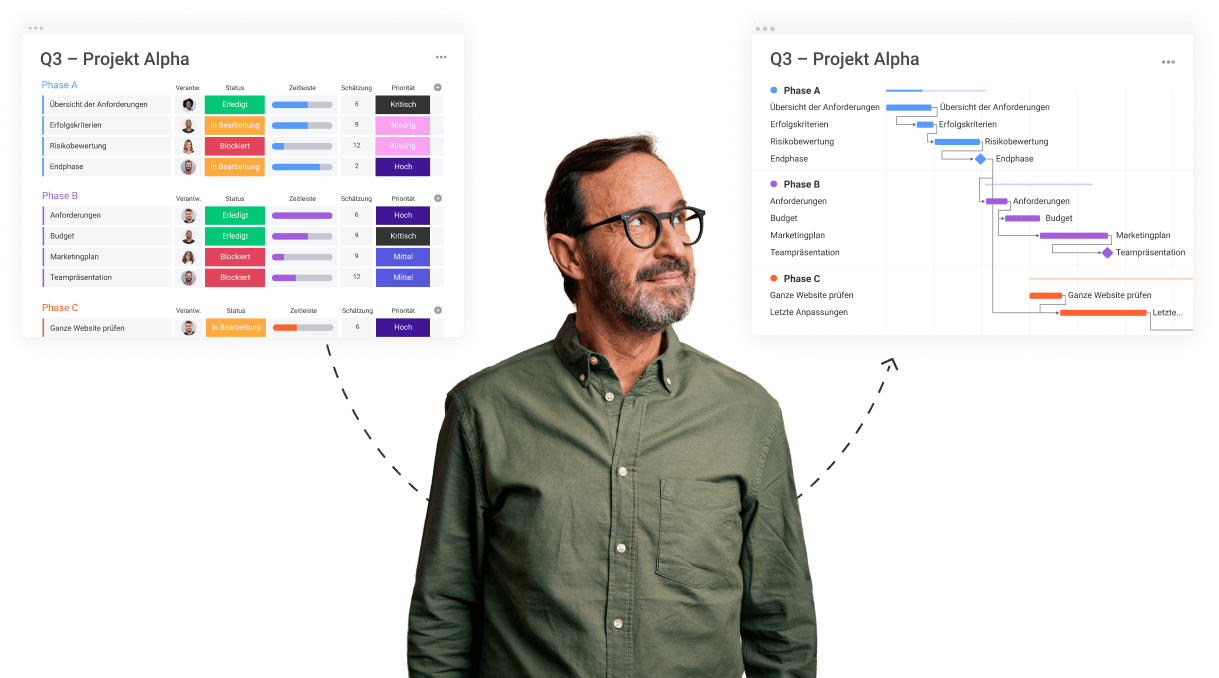

- Vielseitige Visualisierungen: 8 einzigartige Datenansichtsoptionen, darunter Gantt-Diagramme und Kanban-Boards, damit du deine Daten so visualisieren kannst, wie es für dein Projekt am besten passt

Risiko-Problemprotokoll erstellen

In monday work management kannst du ein Risiko-Problemprotokoll als digitale Version eines Risikoregisters führen. Ein Risikoregister ist ein Instrument, das sowohl im Projektmanagement als auch im Risikomanagement eingesetzt wird, um mögliche Risiken in einem Projekt zu erkennen.

In der Regel enthält es:

- Die Art des Risikos

- Die Risikostufe

- Die für das Risiko verantwortliche Person

- Alle Maßnahmen zur Risikominderung

Nutze dazu einfach die Boards und trage die potenziellen Risiken ein, die du gesammelt hast.

Risikobewertung und -reaktion

Als Nächstes haben wir die Risikobewertung und -reaktion, die die aktuelle Risikobewertung einschließlich der Auswirkungen auf Zeit, Qualität und Kosten zeigt. Sie dient als Leitfaden für die Bewertung sowohl der Wahrscheinlichkeit als auch der Auswirkungen solcher Risiken.

Diese Funktion trägt dazu bei:

- die Unsicherheit zu verringern

- sich auf Risiken mit hoher Priorität zu konzentrieren

- bei der Planung von Risikomaßnahmen zu helfen

Risikoaktionsplan

Schließlich gibt es noch den Risikoaktionsplan, der ein wichtiger Schritt ist im Prozess der Risikoüberwachung und -kontrolle. Risikoaktionspläne befassen sich mit allen verbleibenden Risiken, die einen langfristigen, geplanten und kontrollierten Ansatz erfordern.

Erfasse also alle Notfallmechanismen, Alternativen und Folgehandlungen, die ergriffen werden müssen, falls ein Risiko eintreten sollte.

Durch das gemeinsam genutze Plattform kann jeder mit entsprechender Berechtigung auch direkt darauf zugreifen und weiß sofort, was genau zu tun ist.

Was sind die Vorteile einer Risikoanalyse?

Eine gut durchgeführte Risikoanalyse zahlt sich in drei wichtigen Bereichen aus. Die Investition in Zeit und Ressourcen lohnt sich durch konkrete Verbesserungen.

1. Verbesserung der Sicherheit

Risikoanalysen tragen wesentlich zur Sicherheitsverbesserung bei, indem sie systematisch Schwachstellen aufdecken und präventive Maßnahmen ermöglichen. Durch das systematische Finden und Bewerten von Sicherheitsrisiken kannst du vorbeugende Maßnahmen entwickeln, die Unfälle, Schäden und Verluste verhindern.

In Industrieanlagen helfen Risikoanalysen dabei, Schwachstellen in Sicherheitssystemen zu finden und technische Schutzmaßnahmen zu optimieren. HAZOP-Analysen in der Chemieindustrie oder Fehlerbaumanalysen in der Kerntechnik sind Beispiele für hochentwickelte Sicherheitsanalysen.

Im Arbeitsschutz ermöglichen Gefährdungsbeurteilungen das Finden von Risikofaktoren für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Auf dieser Basis werden Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip (Technisch, Organisatorisch, Persönlich) entwickelt und umgesetzt.

Auch im Bereich der Informationssicherheit sind Risikoanalysen unverzichtbar. Im Rahmen des ITOM müssen durch Risikoanalysen Bedrohungen für IT-Systeme und Daten gefunden werden, deren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit bewertet werden und zur Entwicklung angemessener Sicherheitsmaßnahmen genutzt werden. Anwender des IT-Grundschutzes nutzen standardisierte Verfahren zur Risikoanalyse in Informationsverbünden.

Eine umfassende Risikoanalyse bringt viele weitere Vorteile mit sich:

- Reduzierung des Risikos für das Unternehmen oder das Projekt selbst

- Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch den Nachweis, dass du deine Sorgfaltspflicht erfüllt hast

- Lösung regulatorischer Probleme oder Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

- Proaktive Minimierung der Auswirkungen potenzieller Risiken

2. Erhöhung der Entscheidungsqualität

Risikoanalysen verbessern die Qualität deiner Entscheidungen erheblich, indem sie systematisch alle relevanten Unsicherheiten und ihre möglichen Auswirkungen aufzeigen. Als Entscheidungsträger bekommst du eine fundierte Grundlage, um verschiedene Handlungsalternativen zu bewerten.

Durch die strukturierte Betrachtung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadensausmaß kannst du Kosten-Nutzen-Analysen oder Nutzwertanalysen für verschiedene Optionen durchführen. Das ist besonders wertvoll bei Investitionsentscheidungen, wo du langfristige Risiken und Chancen abwägen musst.

Eine fundierte Risikobeurteilung reduziert subjektive Verzerrungen und emotionale Einflüsse auf Entscheidungen. Sie zwingt dich zur systematischen Betrachtung aller Aspekte und verhindert, dass wichtige Risikofaktoren übersehen werden. Die Dokumentation der Analyseergebnisse schafft Transparenz und macht Entscheidungen nachvollziehbar.

Besonders bei komplexen Entscheidungen mit vielen Stakeholdern und konkurrierenden Zielen helfen Risikoanalysen dabei, einen gemeinsamen Bewertungsrahmen zu schaffen. Sie ermöglichen faktenbasierte Diskussionen und erhöhen die Akzeptanz getroffener Entscheidungen.

3. Effektives Risikomanagement

Risikoanalysen bilden das Fundament für effektives Risikomanagement. Sie ermöglichen eine strategische Herangehensweise an Unsicherheiten und schaffen die Voraussetzungen für proaktive Risikosteuerung.

Durch die Sortierung von Risiken kannst du begrenzte Ressourcen optimal einsetzen. Anstatt alle Risiken gleich zu behandeln, konzentriert sich das Management auf die kritischen Risiken mit dem höchsten Schadenspotenzial oder der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit.

Risikoanalysen unterstützen die Entwicklung angemessener Behandlungsstrategien für verschiedene Risikokategorien. Während du einige Risiken durch Versicherungen transferieren kannst, erfordern andere technische Vorbeugungsmaßnahmen oder organisatorische Anpassungen.

Die kontinuierliche Aktualisierung von Risikoanalysen ermöglicht adaptives Risikomanagement, das sich an veränderte Umstände anpasst. Frühindikatoren warnen vor steigenden Risiken und ermöglichen rechtzeitige Gegenmaßnahmen auf den relevanten Ebenen, von Workflow-Anpassung über Änderungen im Task Management oder der Arbeitsorganisation.

Was ist der Unterschied zwischen Risikoanalyse, Risikomanagement und Risikoidentifikation?

Auch wenn sie ähnlich klingen, haben diese Begriffe unterschiedliche Bedeutungen und sollten nicht synonym verwendet werden. Hier ist eine klare Abgrenzung der wichtigsten Begriffe.

1. Risikoidentifikation

Die Risikoidentifikation ist ein Prozess, bei dem alle potenziellen Projektrisiken und ihre entsprechenden Merkmale aufgelistet werden. Während du deine Ergebnisse sammelst, hältst du sie in der Regel in einem Risikoregister fest, um sie zentral zu speichern und zu analysieren. So könnte ein Risikoregister in monday work management aussehen:

Der Großteil der Risikoidentifikation passiert am Anfang des Projekts, aber es ist ein wiederholter Prozess, der während des gesamten Projektlebenszyklus weiterläuft.

2. Risikoanalyse

Die Risikoanalyse ist ein Prozess, bei dem die Wahrscheinlichkeit bestimmt wird, mit der ein Risiko im Projekt auftritt. Dabei untersuchst du Unsicherheiten und wie sich potenzielle Risiken auf den Zeitplan, die Kosten und die Qualität des Projekts auswirken. Risikoanalyse ist eher eine Kunst als eine exakte Wissenschaft. Erfahrung spielt eine große Rolle dabei, sie richtig durchzuführen.

3. Risikobewertung

Danach folgt die Risikobewertung, die Beurteilung der Risiken. Dieser Schritt verfolgt zwei zentrale Ansätze: Zum einen entwickeln Unternehmen durch vorausschauende Planung Notfallstrategien für mögliche Hindernisse wie Marktinstabilität oder regulatorische Änderungen. Zum anderen können sie durch klare Risikogrenzwerte kalkulierte Wachstumschancen wahrnehmen, ohne ihre Stabilität zu gefährden.

Je präziser Unternehmen Unsicherheiten analysieren und bewerten, desto fundierter treffen sie Entscheidungen und entwickeln langfristig erfolgreiche Strategien.

4. Risikomanagement

Das Risikomanagement nutzt die identifizierten und analysierten Ergebnisse, um potenzielle Risiken zu minimieren, zu mindern oder zu verhindern. Es setzt die Planung im Wesentlichen in Maßnahmen um.

Wie du siehst, bilden die drei Risikobereiche zusammen einen logischen Ablauf zur Risikominderung. Du identifizierst die Risiken, analysierst deine Ergebnisse und verwaltest sie. Wenn potenzielle Risiken auftreten, durchläufst du den Ablauf erneut, um dafür zu sorgen, dass du so gut wie möglich vorbereitet bist.

Wo Risikoanalysen an ihre Grenzen stoßen

Trotz aller Vorteile haben Risikoanalysen auch Schwächen, die du kennen solltest. Diese Grenzen zu verstehen hilft dir dabei, realistische Erwartungen zu haben und die Ergebnisse richtig zu interpretieren.

Eine zentrale Herausforderung liegt in der grundsätzlichen Ungewissheit der Zukunft. Risikoanalysen basieren auf Annahmen über zukünftige Entwicklungen, die sich als falsch erweisen können. Seltene Ereignisse mit extremen Auswirkungen („Black Swan”-Ereignisse) sind besonders schwer vorhersagbar und können bestehende Risikomodelle nutzlos machen.

Die Qualität von Risikoanalysen hängt stark davon ab, ob gute Daten verfügbar sind. Historische Daten spiegeln möglicherweise nicht wider, was zukünftig passiert – besonders in sich schnell wandelnden Umgebungen. Unvollständige oder verzerrte Daten können zu falschen Schlüssen führen.

Subjektive Faktoren beeinflussen Risikoanalysen erheblich. Verschiedene Experten können dieselben Risiken völlig unterschiedlich bewerten. Psychologische Verzerrungen wie Selbstüberschätzung oder die Tendenz, bekannte Risiken zu überschätzen und unbekannte zu unterschätzen, können die Ergebnisse verzerren.

Auch die Ressourcenbegrenzung ist ein praktisches Problem. Umfassende Risikoanalysen sind zeit- und kostenintensiv. Besonders kleinere Unternehmen oder Projekte müssen abwägen, wie detailliert ihre Analyse sein soll und kann.

Wie sich Risikoanalysen weiterentwickeln

Neue Technologien revolutionieren bereits heute, wie wir Risiken erkennen und bewerten. Die Zukunft der Risikoanalyse wird durch innovative Ansätze und Technologien geprägt.

1. Neue Technologien

Die Zukunft der Risikoanalyse wird stark von Digitalisierung und neuen Technologien geprägt. Künstliche Intelligenz und Machine Learning revolutionieren bereits heute, wie wir Risiken erkennen, bewerten und vorhersagen.

KI-Systeme können riesige Datenmengen in Echtzeit analysieren und Muster erkennen, die Menschen entgehen würden. Sie können schwache Signale für aufkommende Risiken früher identifizieren und komplexe Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Risikofaktoren besser verstehen.

Machine Learning-Algorithmen lernen aus historischen Daten und verbessern kontinuierlich ihre Vorhersagen. Sie können automatisch neue Risikokategorien erkennen und bestehende Bewertungsmodelle anpassen, wenn sich Umstände ändern.

Predictive Analytics nutzt fortgeschrittene statistische Methoden und KI, um wahrscheinliche zukünftige Szenarien zu modellieren. Dies ermöglicht proaktivere Ansätze im Risikomanagement, da potenzielle Probleme erkannt werden, bevor sie auftreten.

Auch Simulation und Digital Twins gewinnen an Bedeutung. Diese Technologien ermöglichen es, komplexe Systeme virtuell zu modellieren und verschiedene Risikoszenarien durchzuspielen, ohne reale Systeme zu gefährden.

2. Integration von Big Data

Big Data verändert fundamental, wie Risikoanalysen durchgeführt werden. Die Verfügbarkeit enormer Datenmengen aus verschiedensten Quellen eröffnet völlig neue Möglichkeiten für präzisere und umfassendere Risikobewertungen.

Internet-of-Things-Sensoren liefern kontinuierlich Echtzeitdaten über den Zustand von Maschinen, Gebäuden, Fahrzeugen oder Umweltbedingungen. Diese Daten ermöglichen es, Risiken zu überwachen und Anomalien sofort zu erkennen.

Social Media und Nachrichtendaten können frühe Warnsignale für Reputationsrisiken, politische Instabilität oder Marktveränderungen liefern. Sentiment-Analysen helfen dabei, Stimmungen und Trends zu erkennen, die sich auf Unternehmen auswirken könnten.

Satellitendaten und Geodaten verbessern die Bewertung von Naturkatastrophenrisiken und ermöglichen präzisere Vorhersagen für Wetter, Klimawandel oder geologische Ereignisse.

Die Integration verschiedener Datenquellen durch Data Analytics-Plattformen schafft ganzheitliche Sichten auf komplexe Risikosituationen. Dies ermöglicht es, Zusammenhänge zu erkennen, die bei isolierter Betrachtung einzelner Datenquellen verborgen bleiben würden.

Mit smarten Tools die Risikoanalyse steuern

Risikoanalysen sind heute unverzichtbar für erfolgreiches Management in allen Bereichen. Die Kombination aus bewährten Methoden wie der ISO 31000, modernen Analyseverfahren wie FMEA und neuen Technologien wie KI schafft mächtige Werkzeuge für das Risikomanagement.

monday work management wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die mit mehr pder weniger komplexen Projekten zu tun haben und sich eine einfachere Steuerung wünschen. Die Plattform hilft beim Umgang mit Risiken und alle andere Herausforderungen im Projektmanagement. Mit Tools wie monday work management kannst du:

- Unsere beeindruckenden Dashboards mit Dutzenden von benutzerdefinierten Spaltentypen hochgradig anpassbar machen, sodass du deinen Risikoprozess genau auf die individuellen Bedürfnisse deines Unternehmens zuschneiden kannst

- Dank unserer intuitiven Benutzeroberfläche und der einfachen Drag-and-Drop-Navigationsfunktionen ist die Einarbeitung und Bedienung kinderleicht

- Transparenz hat höchste Priorität, daher bieten die Boards und Dashboard detaillierte Einblicke in den Arbeitsplan und -fortschritt in Echtzeit. Durch Kommentieren, Tagging und Echtzeit-Benachrichtigungen sorgt die Plattform dafür, dass alle immer auf dem gleichen Stand sind

Eine Risikoanalyse ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess. Regelmäßige und anlassbezogene Risikoanalysen helfen dir dabei, Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten, und deine Ressourcen optimal zu nutzen – für Plan A und Plan B, zur Sicherheit.

Mit den richtigen Werkzeugen und systematischem Vorgehen wird deine Risikoanalyse zu einem wertvollen Wettbewerbsvorteil, der dir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und deine Zielsetzung sicherer zu erreichen.

Können wir dich mit deiner ganz persönlichen Risikoregister-Vorlage überzeugen? In nur wenigen Minuten eingerichtet – und schon könntest du die Art und Weise verändern, wie dein Unternehmen mit Risiken umgeht. Und mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion hast du nichts zu verlieren.

Eine regelmäßige Risikoanalyse solltest du mindestens quartalsweise durchführen. Zusätzlich benötigst du eine anlassbezogene Risikoanalyse bei wichtigen Veränderungen - wie neuen Projekten, Marktveränderungen oder organisatorischen Umstrukturierungen. In dynamischen Umgebungen kann eine monatliche Überprüfung sinnvoll sein. Die Kosten einer Risikoanalyse hängen von Umfang und Komplexität ab. Einfache qualitative Analysen können mit internen Ressourcen und Tools wie monday.com kostengünstig durchgeführt werden. Umfassende quantitative Risikoanalysen mit externen Beratern kosten je nach Projektgröße zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Die Investition lohnt sich durch vermiedene Schäden und bessere Entscheidungen. Für kleinere bis mittlere Projekte eignen sich Tools wie monday.com, die Risikoregister, Risikomatrizen und Maßnahmenplanung in einer benutzerfreundlichen Oberfläche kombinieren. Für komplexe quantitative Analysen sind spezialisierte Tools wie @RISK oder Crystal Ball empfehlenswert. Die Wahl hängt von deinen Anforderungen, dem Budget und der gewünschten Analysemethode ab.Häufig gestellte Fragen

Wie oft sollte eine Risikoanalyse durchgeführt werden?

Was kostet eine professionelle Risikoanalyse?

Welche Software eignet sich am besten für Risikoanalysen?