問い合わせ管理をExcelで始める方法|作り方からメリット・デメリット、運用のコツまでご紹介

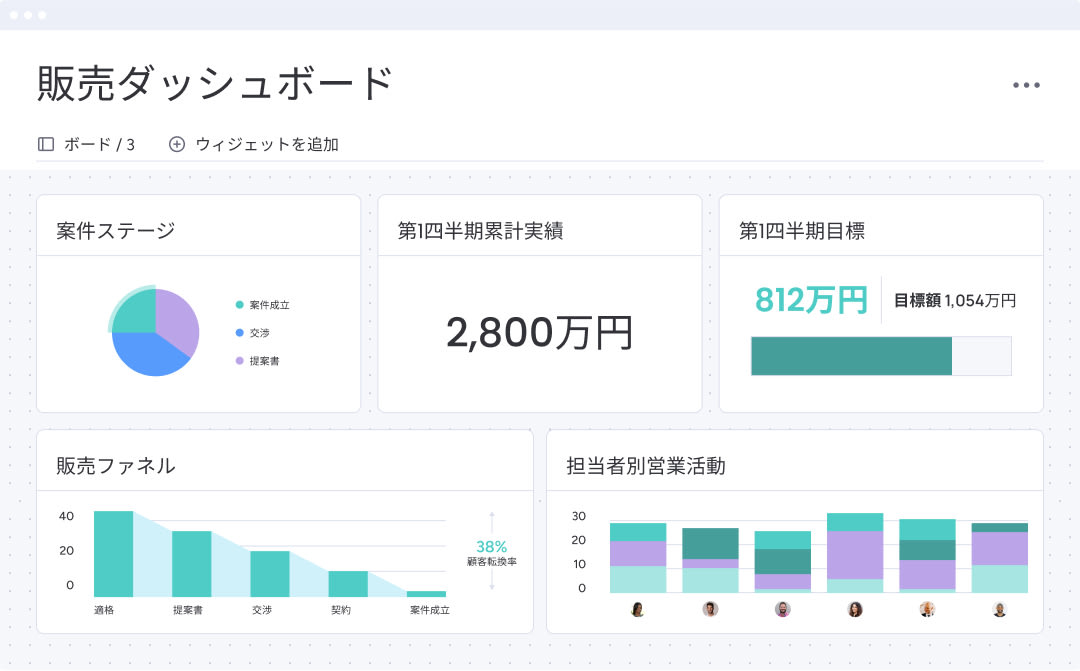

問い合わせの件数が増えると、対応内容を整理したり、抜け漏れを防いだりするのが難しくなりますよね。 そんなときに頼りになるのが、手軽に始められる「Excelでの問い合わせ管理」です。特別なシステムを導入しなくても、Excelなら誰でもすぐに一覧表を作成でき、チームで共有もしやすいのが魅力です。 この記事では、Excelで問い合わせ管理表を作る具体的な手順や、運用をスムーズにするコツを丁寧に解説します。さらに、データ量が増えてExcelだけでは少し手間がかかってきた場合に検討したい次のステップとして、おすすめの管理ツールをご紹介します。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 問い合わせ対応を仕組み化したいと思ったとき、「まずはExcelで管理してみよう」と考える方は多いでしょう。 まずは、Excelで問い合わせ管理を行う際の主なメリットを整理してご紹介します。 1. 無料で使える(既存環境を活用できる) Excelは多くの企業ですでに導入されているため、新たなコストをかけずにすぐ始められます。操作性に慣れているメンバーも多く、導入のハードルが低いのが最大の魅力です。 2. 自由に項目やデザインをカスタマイズできる 問い合わせ内容、顧客名、対応ステータスなど、自社の業務に合わせて項目を自由に追加できます。セルの色分けや条件付き書式を使えば、ステータスを視覚的に整理することも可能です。 3. 小規模チームや担当者1〜2名の業務には十分対応可能 シンプルな構成でも管理ができるため、少人数での問い合わせ対応や、問い合わせ件数が少ない段階には最適です。まずは小さく始めて運用を確立するには、非常に使いやすいツールだと言えるでしょう。 Excelを使えば手軽に問い合わせ内容を一覧化できますが、運用を続けるうちにいくつかのデメリットも見えてきます。ここでは、主なデメリットをご紹介します。 1. ファイル共有・同時編集の難しさ 複数人で同時に作業を行うと、新しいファイルがどれかわからなくなるトラブルが発生しやすくなります。クラウド共有を使う手もありますが、常に通信環境に依存する点も課題です。 2. 履歴追跡やステータス管理が手作業になる 誰がいつ対応したか、どのようなやり取りをしたかを記録するには、毎回手動で入力する必要があります。対応状況を把握するまでに時間がかかり、抜け漏れの原因にもなりやすいというデメリットがあります。 3. データ増加によるファイル破損・遅延 問い合わせが増えるほどデータ量は膨らみ、ファイルの読み込みが遅くなったり、最悪の場合、破損するリスクも出てきます。Excelはあくまで表計算ツールであるため、大量データの管理には限界があります。 問い合わせ管理をこれから始める方は、まず既存の無料テンプレートを活用するのが効率的です。多くの企業やメディアが問い合わせ管理用のExcelテンプレートを公開しており、それをベースにカスタマイズすれば、ゼロから作るよりもスムーズに運用を始められます。 ここでは、一般的なテンプレートを参考にした作り方と、編集のポイントをご紹介します。 1. 必要な項目を整理する テンプレートを開くと、問い合わせ対応に必要な基本項目があらかじめ設定されています。 代表的な項目は次の通りです。 受付日 顧客名 連絡先(メールアドレスや電話番号など) 問い合わせ内容 担当者 対応状況 対応日 さらに運用を工夫したい場合は、次のような項目を追加すると良いでしょう。 優先度(緊急度を判断) カテゴリ(製品やサービス別) 対応チャネル(メール/電話/フォームなど) 例えば「カテゴリ」を設定しておけば、よくある質問を集計してFAQ化するなど、ナレッジ共有にも活用できます。 大切なのは「意味のない項目を増やさないこと」「情報は使える形で残すこと」です。 (画像参照元:ビズ研) 2. データ入力ルールを決める 誰が入力しても同じ形式になるように、入力ルールを統一しておきましょう。Excelの「データの入力規則」機能を使えば、誤入力を防ぎつつデータの整合性を保てます。 対応状況:プルダウンで「未対応/対応中/完了」を選択できるようにする カテゴリ:指定したリストからのみ選択できるよう制限をかける 対応期限:日付形式で入力ミスを防止し、誤入力時にエラーを表示 上記の設定をしておくと、後からの集計やフィルタリングが格段にスムーズになります。 3. 対応ステータスを色分けして見やすくする 問い合わせの進捗を一目で把握できるように、色分けも活用しましょう。条件付き書式を設定すると、内容に応じて自動でセルの色が変わります。 さらに、「対応期限」が過ぎた場合は自動で赤色に変わるルールを設定すれば、対応漏れの防止にも繋がります。 4. 運用を開始する 作成した管理表は、実際に問い合わせ対応の流れに組み込みながら運用していきましょう。新しい問い合わせを受けたらすぐにExcelに登録し、担当者や優先度を入力します。 進行中のものは「対応中」、完了したら「完了」に更新するなど、シンプルなルールを徹底するだけでも対応漏れを大幅に減らせます。 5. ピボットテーブルで集計・レポートを作る 一定期間運用してデータが溜まったら、ピボットテーブルを使って集計・分析してみましょう。担当者別やカテゴリ別の問い合わせ件数を可視化することで、改善点がみつかりやすくなります。 例えば、次のような指標を設定できます。 カテゴリ別の問い合わせ件数 対応完了までの平均日数 担当者ごとの対応件数 作り方は簡単で、データ範囲を選択し、[挿入] → [ピボットテーブル] を選ぶだけ。あとは「行」「列」「値」に集計項目を配置すれば、問い合わせ件数や対応スピードを自動で集計できる表が完成します。 定期的に見直しを行い、件数の増減や対応スピードをチェックすると改善点がみつかります。“作って終わり”ではなく、使いながら少しずつ最適化していくことが、Excel運用を成功させるコツです。 Excelは、問い合わせ管理の第一歩として非常に優れたツールです。しかし、長く使い続けるほどに「共有が難しい」「動作が重くなる」といった課題が出てきます。 ここからは、Excelで運用を続けるうえで押さえておきたい3つの注意点をご紹介します。 ファイルの共有方法 最も多いトラブルは「最新版がどれかわからなくなる」という問題です。メールでExcelファイルを送受信したり、個人PCに保存したまま編集したりすると、同じファイルが複数存在してしまい、バージョン管理が崩れてしまいます。 チームで同時に編集する場合は、OneDriveやSharePointなどのクラウドストレージ上で共同編集するのがおすすめです。これらのサービスなら、リアルタイムでの編集が可能になり、履歴も自動で残ります。 なお、以前のExcelにあった「共有ブック」機能はエラーが起きやすいため、現在は推奨されていません。Microsoft公式ヘルプでも案内されている通り、共同編集を行う場合は「Excelでブックを共同編集する」という機能を利用しましょう。 セキュリティ・個人情報保護 問い合わせ管理では、顧客名やメールアドレスなどの個人情報を扱います。そのため、セキュリティ対策を怠ると情報漏えいのリスクが高まります。 具体的には、次のような対策を講じておきましょう。 ファイルにパスワードを設定して、閲覧を制限する 部署フォルダでアクセス権限を設定し、関係者以外は開けないようにする ファイルを社外へ持ち出す際の社内ルールを明文化しておく 顧客データを扱う以上、社内ルールを明確にし、アクセス管理は徹底することが重要です。 データ肥大化・履歴の煩雑化 問い合わせ件数が増えてくると、Excelファイルはどんどん重くなります。開くのに時間がかかったり、検索が遅くなったりといった不便が増え、最終的にはファイル破損のリスクも出てきます。 この問題を防ぐには、以下のような方法が有効です。 管理表を月ごと・年ごとに分割して運用する 古いデータは別ファイルに移してアーカイブ化する 複雑な履歴を扱う場合は、Accessやクラウド型ツールへの移行を検討する 問い合わせが少ないうちはExcelで十分ですが、データが増えると「対応状況が見えにくい」「履歴管理が手作業で大変」といった課題が顕著になります。 もしこうした悩みを感じ始めたら、次のステップとして専用の問い合わせ管理ツールを検討すると良いでしょう。 ここでは、Excelからツール化を検討すべきサインを5つご紹介します。もし当てはまる項目が多ければ、見直しのタイミングかもしれません。 1. 1か月あたりの問い合わせ件数が100件を超える 件数が多くなると、1件ごとの登録や更新に時間がかかり、入力漏れや対応遅れが起こりやすくなります。シート内で探す・並べ替える作業も増え、全体を把握するのが難しくなってきます。 2. 担当者が3人以上いる 複数の担当者が同時に作業すると、どのファイルが最新なのかわからなくなることがあります。上書きや記録の重複が発生しやすく、管理責任者が確認に追われてしまうケースもあります。 3. 対応履歴を残す・共有するのが負担になっている メールの内容や電話対応の記録をすべて手入力するのは、手間がかかります。対応履歴を整理するだけで時間を取られ、肝心の問い合わせ対応が後回しになることもあります。 4. チャネルがメール/フォーム/電話と複数存在する 問い合わせ経路が増えると、情報があちこちに分散しやすくなります。どの窓口から来た問い合わせなのかを追うのに時間がかかり、抜け漏れの原因になります。 5. 期限遵守や顧客満足度を可視化したい Excelでも期限日を記録することはできますが、「どのくらい遅延しているか」「どの担当者に偏りがあるか」までは見えにくいのが実情です。問い合わせ対応の質を客観的に把握したいとき、Excelでは情報整理に限界を感じる瞬間があります。 Excelとツールの違いを比較 項目Excel問い合わせ管理ツール 自動化手作業で更新・集計が必要返信・担当割り当て・リマインドを自動化 共有・同時編集ファイル共有に制約あり複数人がリアルタイムで編集可能 見える化関数・色分けで手動設定ダッシュボードで進捗を自動表示 セキュリティパスワード保護のみアクセス権限管理・操作履歴の記録あり コスト無料またはOfficeライセンス内で利用可無料プラン~有料プランまで選択可 Excelは柔軟にカスタマイズでき、導入コストも低いため小規模な業務や一時的な管理には適しています。ただし、更新や共有は基本的に手作業に依存するため、担当者が増えると抜け漏れや情報の重複が発生しやすい点が課題です。 一方、問い合わせ管理ツールは最初の学習コストや利用料がかかる場合があるものの、自動化や可視化の仕組みが整っており、複数人での運用やセキュリティ面でも安心です。特に「案件数が増える」「関わるメンバーが多い」といったケースでは、ツールを導入することで効率化と品質維持が期待できます。 Excelは「まず始める」には最適なツールですが、問い合わせ量やチーム規模が拡大すると、どうしても限界が見えてきます。手作業での管理に限界を感じ始めたら、次のステップとして問い合わせ管理ツールの導入を検討してみましょう。 おすすめは、monday.com(マンデードットコム)が提供する問い合わせ対応専用の製品「monday service」です。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 自動チケット化と担当者割り当て monday serviceでは、問い合わせが届くたびに手動でExcelへ転記する作業が不要になります。 受信したメールやフォームからの問い合わせは自動でチケット化され、あらかじめ設定した条件(問い合わせ内容・カテゴリ・優先度など)に基づいて担当者が自動的に割り当てられます。 例えば「契約関連」は営業担当へ、「技術サポート」は開発チームへ、といった具合に自動で振り分けることが可能です。これにより、対応漏れや二重対応を防ぎ、誰がどの案件を進めているかが一目でわかります。 Excelのように一覧で管理しながらも、データ共有や自動化、リアルタイム通知といった機能を備えています。 ここからは、特に現場で役立つ主要機能をご紹介します。 対応期限管理とリマインド通知 monday serviceでは、各チケットに対応期限(SLA)を設定でき、期日が近づくと自動でリマインド通知が届く仕組みになっています。 「初回返信は24時間以内」「クレーム対応は3営業日以内」といったルールをあらかじめ決めておけば、期限を過ぎる前にアラートが飛び、チーム全体で対応の優先順位をすぐに判断できます。 Excelで行っていた「期限を過ぎたらセルを赤にする」といった管理を、monday serviceでは自動で行えます。チーム内での通知も自動でされるため、対応の遅れを防ぎ、顧客満足度の向上にも繋がります。 ナレッジポータル・FAQ公開 問い合わせ対応を効率化するもう一つのポイントは、「同じ質問を何度も受けない仕組み」を作ることです。monday serviceでは、過去の問い合わせ内容や対応履歴をデータベース化し、ナレッジポータル(FAQ)として社内外に公開できます。 顧客から頻繁に寄せられる「請求書の再発行方法」や「ログインエラーの対処法」などをまとめておけば、顧客自身が自己解決できるようになり、問い合わせ件数を自然に減らすことができます。 また社内向けにナレッジを共有しておけば、新人担当者でも過去の事例を参照しながらスムーズに対応できるでしょう。 Excelで問い合わせ内容を記録するだけでは実現しづらかった、問い合わせを減らす管理をできるのがmonday serviceの強みです。 ダッシュボードで対応品質を見える化 monday serviceのダッシュボードは、単なる進捗表示ではなく、チーム全体の対応傾向を分析するための機能です。 日々の対応データをもとに、問い合わせ件数や平均対応時間、期限を過ぎた割合などを自動で整理。グラフやチャートに変換されるので、数字を追うよりも早く状況をつかめます。 これにより、「どの期間に問い合わせが集中しているか」「対応が遅れやすいカテゴリはどれか」といった改善のヒントを素早く把握できるのです。 これまでExcelで手作業していた集計も不要になり、会議や報告の準備が格段に楽になります。 AIによる自動分類・返信支援 monday serviceの大きな特徴の一つが、AIによる問い合わせ対応の支援機能です。 顧客から届いた問い合わせ内容をもとに、返信文の下書きを自動で提案してくれるほか、内容を分析して緊急度や優先度を自動で判定します。 例えば、クレームやサービス停止に関するメッセージは「高優先度」、情報確認だけの問い合わせは「低優先度」といった具合に自動でタグが付きます。これによって、どの案件を先に処理すべきかがすぐにわかり、チーム全体の判断もスムーズになります。 問い合わせ管理の第一歩は、まず情報を自分たちの手で整理してみることから始まります。Excelはどのような情報を残すべきか、どうすれば共有しやすいか、といった感覚をつかむのには便利な方法です。 しかし、問い合わせ件数や担当者が増えてくると、入力や共有の負担が大きくなります。そのときは、より効率的な方法に切り替えましょう。 monday serviceは、自動化や共有、ナレッジの蓄積までチーム全体で行える環境を整えます。 Excelでの管理に課題感を感じている方、また今後の拡張性を考えて最初からツール利用を検討している方は、monday serviceの無料トライアルを試してみてください。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

予実管理ツールおすすめ5選|無料で使えるソフトや選び方のコツ、OSSとの違いを解説

「予算は立てたけれど、実績との差がいつも見えない」「Excelで管理しているけれど、数字が合わないことが多い」 そんな悩みを抱えていませんか? 企業の経理や経営企画の現場では、予算と実績を正確に把握し、差異をもとに改善を図る「予実管理」が欠かせません。しかし、スプレッドシートだけで管理をしていると、データが重くなったり、最新情報の共有が遅れたりと、思わぬミスや手戻りが発生しがちです。 そこで注目されているのが、こうした課題を自動で整理・可視化してくれる「予実管理ツール」です。 本記事では、予実管理の基本から、Excelとの違い、ツール選定のポイント、さらに無料で使えるおすすめツール5選を詳しく解説します。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 企業活動において「計画通りに進んでいるか」を把握することは、適切な経営判断を行ううえで不可欠です。ここで重要な役割を果たすのが「予実管理」です。 ここでは、予実管理の基本的な考え方と、その目的を整理していきましょう。 予実管理の定義 予実管理とは、予算(予定)と実績を比較し、その差異を分析・改善に繋げる管理手法のことを指します。例えば、月間売上を1,000万円と見込んでいたのに、実際の売上が800万円だった場合、その差額200万円の要因を明確にして調整します。 これが、予実管理の第一歩です。単なる数字の照合ではなく、差がなぜ生じたのかを可視化し、次の施策を打てるようにすることを目的としています。 また、近年ではプロジェクト単位や部署単位など、より細かい粒度で予実を管理する企業も増えています。こうして数字の見える化を進めることで、チーム全体の動きが把握しやすくなり、現場でも適切に判断できるようになります。 多くの企業では、まずExcelやGoogleスプレッドシートを使って予実管理を行います。ExcelやGoogleスプレッドシートは、導入コストがかからず、誰でも扱いやすいのが魅力です。 しかし、プロジェクトや部署が増えてくると、次のような問題が起きます。 ファイルが複数に分散して最新版がわからない:メールで何度も送受信するうちに、どのファイルが最新なのか判断できなくなる 共同編集で数式が壊れる・データが上書きされる:複数人で同時作業すると、誰かの入力が消えてしまったり、意図せず数式が変わってしまうことがある 修正作業に時間が取られる:集計ミスや数値の不整合を手作業で直すうちに、肝心の分析が後回しになる さらに、Excel管理には次のような構造的な限界もあります。 属人化しやすい:作成者しか理解できない関数やマクロが多く、担当変更や引き継ぎが難しい ファイルの保守負担:データ量が増えると処理が重くなり、パフォーマンスが低下 バージョン管理が煩雑:OneDriveや共有フォルダを使っても、複数のバージョンが混在しやすい このように、Excelによる管理は「最初の一歩」としては有効ですが、データ量や関係者が増えるにつれて限界を迎えます。 予実管理ツールを導入するメリット 上記のような課題を解決する手段として注目されているのが「予実管理ツール」です。ツールを導入することで、以下のようなメリットが得られます。 リアルタイムでの共有・更新が可能:クラウド上で情報を管理可能。最新データを常にチーム全体で共有できる 入力や集計の自動化:手作業による転記ミスや二重登録を防ぎ、作業時間を大幅に削減 差異分析やレポート機能の充実:予算と実績の差を自動で可視化し、グラフやダッシュボードでわかりやすく分析できる 権限管理・監査ログによるセキュリティ強化:閲覧・編集権限を細かく設定できるため、情報漏えいリスクも軽減される これらの仕組みによって、単なる「数値管理」ではなく、経営の判断に役立つ情報を見える化できるのが、予実管理ツールの大きな特徴です。 予実管理ツールは種類がさまざまで、どれを選ぶべきか迷ってしまう方も多いでしょう。必ずしも「高機能=自社に合う」とは限りません。選ぶときは、運用のしやすさや費用感も含めて総合的に判断することが大切です。 ここからは、導入時に必ずチェックしておきたい4つのポイントを紹介します。 無料プラン・トライアルがあるか まず確認したいのが、「無料で試せるかどうか」です。いきなり有料プランに申し込むと、使い勝手が合わなかった場合にコストが無駄になります。 無料プランやトライアル期間があるツールなら、以下のようなメリットがあります。 実際の操作感やUI(画面の使いやすさ)を確認できる 自社のワークフローに合うかを事前に検証できる チームメンバーの反応や定着度を試せる 特に中小企業や初めて導入する場合は、無料トライアルがあるツールを優先的に検討するのがおすすめです。 自社に必要な機能が備わっているか ツール選びで失敗しがちなのが、「高機能すぎて使いこなせない」パターンです。そのため、まずは自社に必要な機能を整理しておくことが重要です。 一般的に、予実管理ツールには以下のような基本機能があります。 データ集計・可視化機能:予算と実績の差をグラフで表示 レポート機能:期間・部署・担当者ごとの実績をレポート化 アラート機能:予算超過や納期遅延を自動で通知 アクセス権限設定:メンバーごとに閲覧・編集範囲を制御 これらを踏まえ、「現場の課題をどの機能で解決できるか」を具体的にイメージし、その機能があるツールを選ぶようにしましょう。 外部ツールとの親和性 多くの企業では、会計ソフトやプロジェクト管理ツールを利用しています。そのため、新しい予実管理ツールを導入する際は外部システムとの連携性を必ず確認しましょう。 例えば、以下のような連携があると業務効率が大幅に向上します。 会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)と連携し、実績データを自動反映 スプレッドシートやBIツールとデータ連携し、レポートを即時更新 これらの連携機能が備わっていれば、データを二重で入力する必要がなくなり、チーム全体の負担を減らすことができます。 将来的な拡張性 最後に意識したいのが「ツールの成長余地」、つまり拡張性です。導入当初は少人数での運用でも、将来的に利用部門やデータ量が増えることを想定しておきましょう。 プランを柔軟にアップグレードできるか ユーザー数やプロジェクト数の上限がどの程度か API連携やカスタム設定が可能か このような観点から比較すると、長期的に使い続けられるツールを見極めやすくなります。 特に、クラウド型で自動アップデートが提供されるツールは、常に最新の状態で使い続けられる点が強みです。 予実管理ツールといっても、機能や価格帯、得意分野はツールによって大きく異なります。 ここでは、初心者でも導入しやすいおすすめツールを厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較しながら、自社に最適なツールをみつけていきましょう。 monday.com(マンデードットコム) monday.comは、世界中で18万社以上に導入されているオールインワン型の業務管理プラットフォームです。タスク管理や進捗共有だけでなく、予算・実績・支出・成果までを1つのボード上で可視化できるため、「プロジェクト管理+予実管理」を一元化できるのが大きな特徴です。 特に予実管理においては、ダッシュボード機能と自動化機能が効果を発揮します。 予算と実績の差異をリアルタイムで集計し、グラフやチャートで直感的に把握可能です。また、「売上が予算を下回った」「経費が想定より上昇した」といった変化を自動で検知し、Slackやメールに通知することもできます。 ExcelやGoogleスプレッドシートからのデータのインポートにも対応しているため、既存データの移行もスムーズです。テンプレートを選ぶだけで「経費管理ボード」「売上実績トラッカー」「プロジェクト別予算表」などをすぐに作成できるため、初めてツールを導入する企業にもおすすめです。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 無料プランあり ※別途無料トライアルあり(14日間) 主な特徴国内企業、複数担当者で問い合わせメールを管理するチームプロジェクト+予実管理を一元化、自動化・AI分析・リアルタイム可視化 おすすめ規模小〜大規模まで柔軟に対応 料金・無料:2名まで永久に無料 ・ベーシック:3名で3,900円/月 ・スタンダード:3名で4,950円/月 ・プロ:3名で9,600円/月 ・エンタープライズ:カスタム料金プラン fusion_place (画像参照元:fushion_place) fusion_placeは、日本企業の会計・経営企画部門で広く使われている国産の予算・予実管理ツールです。Excelに近い操作感で扱えるため、はじめての方でもすぐに使えます。 最大の魅力は、多次元の分析やシミュレーション機能。「部署別」「期間別」「商品別」など、さまざまな角度から予算と実績を比較でき、経営判断の裏付けを明確にします。 中堅〜大企業での導入が多く、運用サポートが手厚い点も安心です。 無料プランあり ※別途無料トライアルあり(1ヵ月間) 主な特徴管理会計・多次元分析に強い国産ツール おすすめ規模中堅〜大企業 料金要問い合わせ(導入規模により変動) Workday Adaptive Planning (画像参照元:Workday Adaptive Planning) Workday Adaptive Planningは、グローバル企業で高い支持を得ているクラウド型の予実管理ツールです。複数拠点や多通貨環境での管理を想定して設計されており、海外に拠点を持つ企業に特に向いています。 特徴的なのは、シナリオプランニング機能。「売上が10%減少したらどうなるか」「為替が動いた場合の利益率は?」といった複数パターンを瞬時に比較できます。 海外子会社を含む大規模グループでも、リアルタイムで一元管理できるのが強みです。 無料プランなし ※別途無料トライアルあり(30日間) 主な特徴多通貨・多拠点対応、高度なシナリオプランニング おすすめ規模大企業・グローバル企業 料金要問い合わせ BizForecast (画像参照元:BizForecast) BizForecastは、日本の会計基準や業務フローに合わせて開発された国産ツールです。Excelに近い操作性で、日常業務の延長線上で使えるのが魅力。 財務・経営企画部門の利用実績が多く、特に「Excel管理の手間を減らしたい」企業に適しています。 初期費用やライセンス料は必要ですが、高いカスタマイズ性で社内ルールや報告フォーマットにも柔軟に対応できます。導入前には無料デモを通じて操作感を確認できるので、導入後のミスマッチも起こりにくいでしょう。 無料プランなし 主な特徴日本の会計基準対応、ExcelライクなUI おすすめ規模中堅〜大企業 料金要問い合わせ(初期費用+年額制) Asana (画像参照元:Asana) Asanaは、世界的に人気のタスク管理ツールですが、少し工夫すれば予実管理にも応用できます。プロジェクトごとに「予算」「進捗」「支出」をタスクとして設定し、予算消化率をリアルタイムで確認することが可能です。 無料プランでも十分使えるため、まずは小規模チームで試したい方にぴったり。「シンプルに始めたい」「チーム全員がすぐ使えるツールが良い」という企業にはおすすめです。 無料プランあり ※別途無料トライアルあり(30日間) 主な特徴タスク管理+予実管理、シンプルな操作性 おすすめ規模小〜中規模 料金・Personal:無料プラン。最大10名 ・Starter:1ユーザー1,475円/月 ・Advaced:1ユーザー3,300円/月 ・Enterprise:要問い合わせ データの自動集計、チーム間の共有、リアルタイムな差異分析。これらはすべて、Excel管理では実現が難しい部分です。管理ツールを使えば、スムーズな予実管理が実現します。 とはいえ、「自社でもすぐ導入できるのか」「難しそう」と感じる方も多いでしょう。 monday.comなら、テンプレートを選ぶだけで「予算管理」「売上進捗」「コスト管理」などのボードを簡単に作成でき、ExcelやGoogleスプレッドシートからのデータも数クリックでインポート可能です。また、アカウントを作成すれば、14日間の無料トライアルですぐに予実管理を始められます。 使いながら設定をカスタマイズできるので、最初はシンプルにスタートし、慣れてきたら自動化やAI分析などの機能を追加していくステップ運用もおすすめです。費用を抑えながら段階的にチーム全体の予実管理体制を整えられます。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 予実管理ツールに関するよくある質問(FAQ) Q. OSSの予実管理ツールを使うメリット・デメリットは? OSS(オープンソースソフトウェア)の予実管理ツールには、初期費用をかけずに導入できるという大きなメリットがあります。例えば「Redmine」や「ERPNext」などを使えば、自社のサーバー環境に合わせて自由にカスタマイズが可能です。 一方で、注意すべきなのは運用・保守コストの自己負担です。サーバー管理やセキュリティ更新、バージョンアップ対応などを自社で行う必要があり、一定の ITスキルが求められます。 そのため、IT人材が十分に確保できない中小企業の場合は、クラウド型ツールの方がおすすめです。 Q. どのタイミングで有料ツールに移行すべき? 目安としては、「Excelや無料ツールではデータ量や管理範囲に限界を感じた時期」です。例えば以下のような状況が見え始めたら、移行を検討するタイミングといえるでしょう。 ・担当者ごとに数字が食い違い、集計作業に時間がかかる ・チーム間でデータ共有がスムーズにできない ・差異分析やレポート作成を自動化したい 無料ツールやトライアル期間で基本操作を試し、運用フローが固まってきた段階で有料プランに移行するのが理想的です。monday.comのように、無料トライアルから有料プランへシームレスに切り替えられるツールを選べば、移行時の負担も最小限に抑えられます。 Q. monday.comは予実管理以外にも使える? はい。monday.comは単なる予実管理ツールではなく、あらゆる業務を一元化できるワークプラットフォームです。 例えば以下のようなシーンでも活用できます。 ・タスク・プロジェクト管理:チームの進捗や納期をリアルタイムに共有 ・営業管理(CRM):商談ステータスや売上予測を可視化 ・ITサポートや問い合わせ対応:チケット管理やSLA管理に活用可能 ・人事・採用管理:求人フローや候補者情報を整理 このように、monday.comは、「予実管理をきっかけに始めて、全社の業務改善へ広げられるツール」と言えます。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Q. OSS\u306e\u4e88\u5b9f\u7ba1\u7406\u30c4\u30fc\u30eb\u3092\u4f7f\u3046\u30e1\u30ea\u30c3\u30c8\u30fb\u30c7\u30e1\u30ea\u30c3\u30c8\u306f\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "OSS\uff08\u30aa\u30fc\u30d7\u30f3\u30bd\u30fc\u30b9\u30bd\u30d5\u30c8\u30a6\u30a7\u30a2\uff09\u306e\u4e88\u5b9f\u7ba1\u7406\u30c4\u30fc\u30eb\u306b\u306f\u3001\u521d\u671f\u8cbb\u7528\u3092\u304b\u3051\u305a\u306b\u5c0e\u5165\u3067\u304d\u308b\u3068\u3044\u3046\u5927\u304d\u306a\u30e1\u30ea\u30c3\u30c8\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002\u4f8b\u3048\u3070\u300cRedmine\u300d\u3084\u300cERPNext\u300d\u306a\u3069\u3092\u4f7f\u3048\u3070\u3001\u81ea\u793e\u306e\u30b5\u30fc\u30d0\u30fc\u74b0\u5883\u306b\u5408\u308f\u305b\u3066\u81ea\u7531\u306b\u30ab\u30b9\u30bf\u30de\u30a4\u30ba\u304c\u53ef\u80fd\u3067\u3059\u3002\n\u4e00\u65b9\u3067\u3001\u6ce8\u610f\u3059\u3079\u304d\u306a\u306e\u306f\u904b\u7528\u30fb\u4fdd\u5b88\u30b3\u30b9\u30c8\u306e\u81ea\u5df1\u8ca0\u62c5\u3067\u3059\u3002\u30b5\u30fc\u30d0\u30fc\u7ba1\u7406\u3084\u30bb\u30ad\u30e5\u30ea\u30c6\u30a3\u66f4\u65b0\u3001\u30d0\u30fc\u30b8\u30e7\u30f3\u30a2\u30c3\u30d7\u5bfe\u5fdc\u306a\u3069\u3092\u81ea\u793e\u3067\u884c\u3046\u5fc5\u8981\u304c\u3042\u308a\u3001\u4e00\u5b9a\u306e IT\u30b9\u30ad\u30eb\u304c\u6c42\u3081\u3089\u308c\u307e\u3059\u3002\n\u305d\u306e\u305f\u3081\u3001IT\u4eba\u6750\u304c\u5341\u5206\u306b\u78ba\u4fdd\u3067\u304d\u306a\u3044\u4e2d\u5c0f\u4f01\u696d\u306e\u5834\u5408\u306f\u3001\u30af\u30e9\u30a6\u30c9\u578b\u30c4\u30fc\u30eb\u306e\u65b9\u304c\u304a\u3059\u3059\u3081\u3067\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q. \u3069\u306e\u30bf\u30a4\u30df\u30f3\u30b0\u3067\u6709\u6599\u30c4\u30fc\u30eb\u306b\u79fb\u884c\u3059\u3079\u304d\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u76ee\u5b89\u3068\u3057\u3066\u306f\u3001\u300cExcel\u3084\u7121\u6599\u30c4\u30fc\u30eb\u3067\u306f\u30c7\u30fc\u30bf\u91cf\u3084\u7ba1\u7406\u7bc4\u56f2\u306b\u9650\u754c\u3092\u611f\u3058\u305f\u6642\u671f\u300d\u3067\u3059\u3002\u4f8b\u3048\u3070\u4ee5\u4e0b\u306e\u3088\u3046\u306a\u72b6\u6cc1\u304c\u898b\u3048\u59cb\u3081\u305f\u3089\u3001\u79fb\u884c\u3092\u691c\u8a0e\u3059\u308b\u30bf\u30a4\u30df\u30f3\u30b0\u3068\u3044\u3048\u308b\u3067\u3057\u3087\u3046\u3002\n\u30fb\u62c5\u5f53\u8005\u3054\u3068\u306b\u6570\u5b57\u304c\u98df\u3044\u9055\u3044\u3001\u96c6\u8a08\u4f5c\u696d\u306b\u6642\u9593\u304c\u304b\u304b\u308b\n\u30fb\u30c1\u30fc\u30e0\u9593\u3067\u30c7\u30fc\u30bf\u5171\u6709\u304c\u30b9\u30e0\u30fc\u30ba\u306b\u3067\u304d\u306a\u3044\n\u30fb\u5dee\u7570\u5206\u6790\u3084\u30ec\u30dd\u30fc\u30c8\u4f5c\u6210\u3092\u81ea\u52d5\u5316\u3057\u305f\u3044\n\u7121\u6599\u30c4\u30fc\u30eb\u3084\u30c8\u30e9\u30a4\u30a2\u30eb\u671f\u9593\u3067\u57fa\u672c\u64cd\u4f5c\u3092\u8a66\u3057\u3001\u904b\u7528\u30d5\u30ed\u30fc\u304c\u56fa\u307e\u3063\u3066\u304d\u305f\u6bb5\u968e\u3067\u6709\u6599\u30d7\u30e9\u30f3\u306b\u79fb\u884c\u3059\u308b\u306e\u304c\u7406\u60f3\u7684\u3067\u3059\u3002monday.com\u306e\u3088\u3046\u306b\u3001\u7121\u6599\u30c8\u30e9\u30a4\u30a2\u30eb\u304b\u3089\u6709\u6599\u30d7\u30e9\u30f3\u3078\u30b7\u30fc\u30e0\u30ec\u30b9\u306b\u5207\u308a\u66ff\u3048\u3089\u308c\u308b\u30c4\u30fc\u30eb\u3092\u9078\u3079\u3070\u3001\u79fb\u884c\u6642\u306e\u8ca0\u62c5\u3082\u6700\u5c0f\u9650\u306b\u6291\u3048\u3089\u308c\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q. monday.com\u306f\u4e88\u5b9f\u7ba1\u7406\u4ee5\u5916\u306b\u3082\u4f7f\u3048\u308b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u306f\u3044\u3002monday.com\u306f\u5358\u306a\u308b\u4e88\u5b9f\u7ba1\u7406\u30c4\u30fc\u30eb\u3067\u306f\u306a\u304f\u3001\u3042\u3089\u3086\u308b\u696d\u52d9\u3092\u4e00\u5143\u5316\u3067\u304d\u308b\u30ef\u30fc\u30af\u30d7\u30e9\u30c3\u30c8\u30d5\u30a9\u30fc\u30e0\u3067\u3059\u3002\n\u4f8b\u3048\u3070\u4ee5\u4e0b\u306e\u3088\u3046\u306a\u30b7\u30fc\u30f3\u3067\u3082\u6d3b\u7528\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n\u30fb\u30bf\u30b9\u30af\u30fb\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u7ba1\u7406\uff1a\u30c1\u30fc\u30e0\u306e\u9032\u6357\u3084\u7d0d\u671f\u3092\u30ea\u30a2\u30eb\u30bf\u30a4\u30e0\u306b\u5171\u6709\n\u30fb\u55b6\u696d\u7ba1\u7406\uff08CRM\uff09\uff1a\u5546\u8ac7\u30b9\u30c6\u30fc\u30bf\u30b9\u3084\u58f2\u4e0a\u4e88\u6e2c\u3092\u53ef\u8996\u5316\n\u30fbIT\u30b5\u30dd\u30fc\u30c8\u3084\u554f\u3044\u5408\u308f\u305b\u5bfe\u5fdc\uff1a\u30c1\u30b1\u30c3\u30c8\u7ba1\u7406\u3084SLA\u7ba1\u7406\u306b\u6d3b\u7528\u53ef\u80fd\n\u30fb\u4eba\u4e8b\u30fb\u63a1\u7528\u7ba1\u7406\uff1a\u6c42\u4eba\u30d5\u30ed\u30fc\u3084\u5019\u88dc\u8005\u60c5\u5831\u3092\u6574\u7406\n\u3053\u306e\u3088\u3046\u306b\u3001monday.com\u306f\u3001\u300c\u4e88\u5b9f\u7ba1\u7406\u3092\u304d\u3063\u304b\u3051\u306b\u59cb\u3081\u3066\u3001\u5168\u793e\u306e\u696d\u52d9\u6539\u5584\u3078\u5e83\u3052\u3089\u308c\u308b\u30c4\u30fc\u30eb\u300d\u3068\u8a00\u3048\u307e\u3059\u3002\n" } } ] } 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

無料で使えるおすすめの問い合わせ管理ツール7選!選び方やメリットまでご紹介

問い合わせ対応が増えるたびに、メールの整理や進捗の共有に追われていませんか? 顧客からの問い合わせは、企業の信頼に直結する重要な業務です。しかし、対応が属人化したり、情報がチーム内で共有されていなかったりして、対応漏れや二重対応といったミスに悩む企業は少なくありません。 そんな課題を解決するのが、「問い合わせ管理ツール」です。最近では、無料で使えるツールも増えており、初期コストを抑えながら効率的な問い合わせ対応を実現できるようになりました。 本記事では、問い合わせ管理ツールの基本から選び方、無料で使えるおすすめツールまでをわかりやすく解説します。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 日々寄せられる顧客からの質問や要望、社内からの依頼。これらをいかにスムーズに処理するかは、企業の信頼性や顧客満足度を左右する重要な要素です。 ここでは、そうした対応を支える「問い合わせ管理ツール」の役割や、従来の管理方法との違いを解説していきます。 問い合わせ管理ツールの役割 問い合わせ管理ツールとは、顧客や社内からの問い合わせを一元的に管理・共有できるシステムのことです。 問い合わせ管理ツールを導入すれば、 問い合わせのステータスを一目で把握できる ステータスや担当者をリアルタイムで更新できる チーム全体で履歴を共有し、対応の抜け漏れを防止できる といった仕組みが整います。 さらに、企業にとって欠かせないのが「SLA(サービスレベル契約)」の遵守です。SLAとは、顧客と取り決めたサービス品質の基準を意味します。問い合わせの対応スピードや解決率は、このSLAの達成に直結します。 ツールを活用すれば、対応時間の可視化やレポート作成が自動化され、サービス品質を安定的に保つことが可能になります。 Excel・メール管理の限界 一見、Excelやメールだけでも問い合わせ対応は管理できそうに思えます。しかし、実際の現場では次のような問題が頻発します。 対応状況がわからない:誰がどの問い合わせを担当しているのか共有されていない 履歴の追跡が難しい:過去のメールを探すのに時間がかかる 重複対応が発生する:複数人が同じ問い合わせに返信してしまう 対応漏れのリスク:受信箱に埋もれてしまい、返信が遅れる・忘れる 情報が個人に閉じてしまう:メールやExcelファイルが属人的で、チーム全体で見えない こうした状態が続くと、対応スピードが低下するだけでなく、顧客満足度や信頼の低下にも繋がります。特に、問い合わせが複数チャネル(メール、フォーム、SNSなど)から届く場合、Excelやメールだけではいずれ限界が訪れます。 問い合わせ管理ツール導入のメリット Excelやメールで感じていた管理の手間や情報共有の難しさは、問い合わせ管理ツールの導入で解消できます。ツールを使うことで、チームの動きは次のように変わります。 対応スピードの向上:問い合わせ内容や担当者の状況をリアルタイムで共有し、即時対応が可能に 履歴の一元管理:すべてのやり取りを1か所で管理し、検索・引き継ぎの手間を削減 属人化の防止:個人のメールやExcelに頼らず、誰でも同じ情報をもとに対応できる データ活用による改善:問い合わせの傾向や対応時間を分析し、FAQ整備や業務改善に繋げられる 顧客体験(CX)の向上:迅速で的確な対応が可能になり、顧客満足度と信頼が高まる 問い合わせ管理ツールは、単なる効率化の手段ではありません。チームの連携を強化し、顧客対応をよりスムーズで質の高いものに変える仕組みとして機能します。 問い合わせ管理ツールは数多くありますが、機能や価格、使い勝手はそれぞれ異なります。 「無料で始めたい」「チーム全員で使いやすいものを選びたい」と考えるなら、いくつかのポイントを押さえて比較することが大切です。 ここからは、ツール選定時に確認すべき4つの視点を紹介します。 無料プラン・トライアルがあるか まず注目すべきは、無料で試せるかどうかです。多くのツールには無料プランやトライアル期間があり、実際の運用を体験できます。導入前に「自社の問い合わせ対応フローに合うか」「使いやすさは十分か」を確認しておくと、後悔のない選定ができます。 ただし、無料プランといっても利用できる機能が制限されている場合があります。チケット管理やレポート出力など、実務に必要な機能が含まれているかを必ずチェックしましょう。 「無料で使い始めたが、業務が増えるにつれて使いづらくなり、移行が大変だった」というケースは意外と多いものです。 自社に必要な機能がそろっているか 次に確認したいのが、自社の業務に合った機能があるかという点です。問い合わせ管理ツールにはさまざまな機能がありますが、特に以下のような要素は欠かせません。 チケット管理機能:問い合わせごとに対応状況を可視化し、進捗を追跡 ナレッジベース機能:よくある質問や解決策を社内で共有 レポート・分析機能:対応件数や時間を可視化し、改善に役立てる チームの規模や問い合わせ件数に応じて、必要な機能を明確にしておくことがポイントです。機能が過剰すぎても運用が複雑になり、定着しにくくなることがありますので注意しましょう。 将来的な拡張性やセキュリティ対応 ツールは、導入して終わりではありません。チームや顧客数の増加に合わせて、有料プランへスムーズに移行できる拡張性が重要です。 同時に、セキュリティ対策も忘れてはいけません。顧客情報を扱う以上、権限管理・操作ログ・認証方式などの安全性を確認しましょう。特に法人利用の場合、国際的なセキュリティ認証(ISO 27001やSOC 2など)に準拠しているかが、安心して利用できるかどうかの重要な判断基準になります。 外部システムとの連携性 最後に注目すべきは、既存システムとの連携性です。問い合わせ管理ツールは単体で使うよりも、他の業務ツールと連携することで真価を発揮します。 例えば、メールやSlackと連携すれば、届いた問い合わせを自動でチケット化できます。CRMや顧客データベースと連携すれば、過去の取引情報をもとにより適切な対応が可能です。 導入後の定着率を高めるには、既存の社内ツールと連携できるツールを選ぶようにしましょう。 次は、実際に人気のある無料または無料プラン付きのツールを見ていきましょう。 それぞれの特徴やおすすめの利用シーンを比較しながら、自社に合ったツールを見つけてください。 ※各サービスの料金は2025年10月時点のものです。最新の料金については公式HPにてご確認ください。 monday service まず紹介したいのが、monday.com(マンデードットコム)が提供する問い合わせ管理専用プラットフォーム「monday service」です。プロジェクト管理で高い評価を得てきたmonday.comが、サービス窓口やカスタマーサポート業務の効率化に特化して開発した製品です。 問い合わせの受付から対応、分析までを一気通貫で管理できるオールインワンプラットフォームとして注目を集めています。 特に強みとなるのが、チケット管理・SLA管理・自動化・ナレッジポータル・ダッシュボード分析の5つ。問い合わせの対応スピードを上げるだけでなく、チーム全体のパフォーマンスを“見える化”して改善に繋げられる点が他ツールにはない魅力です。 繰り返し発生する問い合わせを自動化したり、SLAの遵守率をダッシュボードで可視化したりと、運用を効率的に最適化できます。 主な機能チケット管理、SLA管理、ナレッジポータル、自動化ワークフロー、ダッシュボード分析 無料プラン範囲最大2名までのチーム利用 問い合わせボードの作成と自動化設定、その他基本機能 おすすめの企業タイプサポート部門・社内ヘルプデスクを効率化したい中小企業〜大企業 料金プラン・無料:2名まで永久に無料 ・ベーシック:3名で3,900円/月 ・スタンダード:3名で4,950円/月 ・プロ:3名で9,600円/月 ・エンタープライズ:カスタム料金プラン ※別途無料トライアルあり(14日間) 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) formrun (画像参照元:formrun) formrunは、フォーム作成と問い合わせ管理をワンストップで行えるツールです。直感的なドラッグ&ドロップ操作で問い合わせフォームを作成でき、そのまま受信した内容をチケット化して管理できます。 コード不要で導入できるため、Web担当者が不在のチームにも向いています。フォームと管理が一体化しているシンプルな設計が魅力です。 主な機能フォーム作成、問い合わせチケット化、ステータス管理、テンプレートフォーム 無料プラン範囲最大1名 フォーム1件作成 おすすめの企業タイプ小規模チーム、キャンペーンや採用フォームを簡単に管理したい企業 料金プラン・FREE:無料プラン。個人利用のみ ・BEGINNER:2人で3,880円/月 ・STARTER:5人で12,980円/月 ・PROFESSIONAL:10人で25,800円/月 Re:lation (画像参照元:Re:lation) Re:lationは、メール・SNS・チャットなど複数チャネルの問い合わせを一画面で一元管理できるツールです。特に、複数のメールアドレス(例:info@、support@など)を運用しているチームや、SNS経由での問い合わせが多い企業に向いています。 すべてのメッセージを共通の受信ボックスで確認でき、誰がどの案件に対応しているかがリアルタイムでわかるのが特徴です。担当の重複や返信ミスを防げるため、対応の抜け漏れや誤送信のリスクを大幅に減らせます。 主な機能マルチチャネル対応(メール/LINE/Xなど)、テンプレート返信、担当者振り分け、履歴共有 無料プラン範囲最大1名 100MBまで おすすめの企業タイプ小規模チーム、キャンペーンや採用フォームを簡単に管理したい企業カスタマーサポートチーム、EC・サービス業など問い合わせが多い企業 料金プラン・フリー:無料プラン。個人利用のみ ・スターター:最大1名。要問い合わせ ・ビジネス:最大5名。要問い合わせ ・プロ:最大10名。要問い合わせ Tayori (画像参照元:Tayori) Tayoriは、シンプルな操作性と軽快なUIで人気の問い合わせ管理ツールです。問い合わせフォームだけでなく、FAQページ(ヘルプセンター)もノーコードで作成でき、自己解決率を高めたい企業に最適です。 シンプルながら必要な機能がそろっており、「まずは問い合わせの管理体制を整えたい」という企業にぴったりです。 主な機能問い合わせフォーム、FAQ/ナレッジ管理、チケット管理 無料プラン範囲最大1名 フォーム、FAQ、アンケート各1つずつ おすすめの企業タイプ小規模事業者、スタートアップ、Webサービス運営企業 料金プラン・フリー:無料プラン。個人利用のみ ・スターター:3人で3,800円/月 ・プロフェッショナル:10人で11,980円/月 ・エンタープライズ:30名で25,400円/月 Zendesk (画像参照元:Zendesk) Zendeskは、世界中の企業が利用するグローバルスタンダードの問い合わせ管理プラットフォームです。カスタマーサポート、FAQ、チャット、SNS連携などを一体化し、大規模な顧客対応を効率的に管理できます。 AIを活用した自動返信やレコメンド機能により、対応のスピードと品質を同時に高められる点が特徴です。世界水準のサポート体制を求める企業に適したツールです。 主な機能チケット管理、ナレッジベース、AIボット、チャット・SNS統合、分析ダッシュボード 無料プラン範囲なし(14日間の無料トライアルあり) おすすめの企業タイプ大規模サポートセンター、グローバル展開企業 料金プラン・Support Team:1ユーザー25ドル/月 ・Suite Team:1ユーザー69ドル/月 ・Suite Professional:1ユーザー149ドル/月 ・Suite Enterprise:1ユーザー219ドル/月 Freshdesk (画像参照元:Freshdesk) Freshdeskは、直感的な操作と豊富な自動化機能で人気のクラウド型問い合わせ管理ツールです。チケット管理を中心に、メール・チャット・電話・SNSなどの問い合わせを1か所に集約できます。 AIによる返信提案機能「Freddy AI」も搭載されており、返信内容の品質を均一化できます。多機能ながら導入が簡単で、小規模なチームでの運用から、段階的に拡大できる点が特徴です。 主な機能チケット管理、自動化ルール、ナレッジベース、AIアシスト、マルチチャネル対応 無料プラン範囲自動化機能以外の基本機能 おすすめの企業タイプ中小企業、サポート業務の自動化を進めたいチーム 料金プラン・FREE:無料プラン ・GROWTH:1ユーザー2,700円/月 ・PRO:1ユーザー8,600円/月 ・ENTERPRISE:1ユーザー13,800円/月 ※別途無料トライアルあり メールワイズ (画像参照元:メールワイズ) メールワイズは、サイボウズ株式会社が提供する国内企業向けのメール共有・問い合わせ管理ツールです。日本語UIで操作がわかりやすく、複数人で一つの問い合わせメールを効率的に処理できます。 チーム全員が共有受信箱を利用でき、対応履歴やコメントを社内メモとして残せるのが大きな特徴。シンプルで安定した操作感が魅力で、メール中心の問い合わせ対応を効率化したい企業に最適です。 主な機能メール共有・履歴管理、コメント機能、テンプレート返信、外部連携(kintoneなど) 無料プラン範囲なし(30日間の無料トライアルあり) おすすめの企業タイプ国内企業、複数担当者で問い合わせメールを管理するチーム 料金プラン・スタンダードコース:1ユーザー600円/月 ・プレミアムコース:1ユーザー1,800円/月 問い合わせ管理ツールは便利な一方で、導入の仕方を誤ると「結局使われなくなった」「思ったほど効果が出なかった」という結果に終わることがあります。 ここでは、導入時によくある4つの失敗例と、その対策を紹介します。 無料だからと選んだが機能が不足していた 「まずは無料プランで」と軽い気持ちで始めたものの、ユーザー数の制限や外部連携の不可といった制約で業務に支障が出るケースは少なくありません。特に、問い合わせ件数が多いチームでは、すぐに無料枠を超えてしまうこともあります。 無料プランを利用する際は、「どこまで無料で使えるのか」「有料プランへの移行がスムーズか」を事前に確認しましょう。導入初期から自社の業務フローに必要な機能を見極めておくことで、後の切り替えコストを防げます。 設定やカスタマイズが複雑で定着しなかった 高機能なツールほど、初期設定や権限設計が複雑になりがちです。特に現場メンバーがITツールに慣れていない場合、「使いこなせずに放置されてしまう」という事態も起こります。 導入時は、シンプルなUIで誰でも直感的に使えるツールを選びましょう。まずは小規模なチームで試験導入し、運用が定着してから全社展開するのがおすすめです。 monday serviceのように、テンプレートを利用することで設定を簡略化できるプラットフォームも有効です。 情報共有ができず結局メールに逆戻り せっかくツールを導入しても、部門やチームごとに使い方がバラバラでは、情報が分断されてしまいます。結果的に、「重要な情報はメールで共有しよう」という形に逆戻りしてしまうこともあります。 導入前に、「誰がどの情報を閲覧・更新するのか」を明確にしておくことが重要です。問い合わせ対応を部門横断で行う場合は、情報の権限設定や閲覧範囲をしっかり設計しておきましょう。 サポート体制が弱くて運用が不安定 ツールを導入したものの、トラブル時に日本語サポートがなく、解決までに時間がかかるというケースも見られます。サポート担当への問い合わせが英語のみ対応だったり、ヘルプドキュメントが不十分だったりすると、担当者が対応に時間を取られてしまいます。 導入前に、サポート体制・コミュニティ・FAQサイトの充実度を確認しておきましょう。特に日本企業の場合、国内拠点や日本語対応チームがあるサービスを選ぶと安心です。 monday.comのように、導入支援やチャットサポートが整っているプラットフォームは、初期定着を大きく後押ししてくれます。 問い合わせ管理ツールを検討するうえでは、導入後にどれだけ早く効果を実感できるかということも重要です。monday serviceは、単なるチケット管理プラットフォームではなく、問い合わせ対応をチーム全体で改善していく仕組みを備えています。 管理・自動化・分析を一つのボードで完結できる設計で、ツールを切り替えることなく、担当者の割り当てから進捗の可視化、対応履歴の共有まで一連の流れを効率化できます。 ダッシュボードでチームの負荷や対応スピードもリアルタイムに把握できるため、状況を見ながらすぐに改善策を取れるのが強みです。 他ツールのように「問い合わせを整理する」だけではありません。どうすれば問い合わせを減らし、対応品質を上げられるかを考えるための土台を作れる点が、monday serviceが選ばれている理由です。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) monday serviceの始め方 monday serviceは、初めてでも迷わず使えるように設計されています。無料トライアルから導入までは、数分で完了します。 無料トライアルに登録 monday.com公式サイトにアクセスし、メールアドレスを入力。登録後すぐにmonday serviceを試せます(追加の申し込み手続きは不要)。 ※他のmonday.com の製品と同じアカウント内で、無料トライアルとして利用を開始可能 サービス窓口(問い合わせボード)を設定 ホーム画面の「新しいボードを作成」から「Service Desk」テンプレートを選択。「問い合わせ内容」「依頼者」「優先度」「ステータス」など、必要なカラムを追加・削除してカスタマイズします。 フォームを公開し、問い合わせを受け付ける 右上の「フォームビューを追加」をクリック。入力フォームのタイトル・質問項目を設定し、URLを発行すれば即日で問い合わせ受付を開始できます。 自動化ルールを設定 「自動化」メニューから「新しいチケットが届いたら担当者を割り当てる」などのルールを選択。通知や期限設定を自動化して、対応の抜け漏れを防ぎます。 ダッシュボードで進捗を確認 「ダッシュボードを作成」から、対応件数・平均対応時間・SLA達成率などのウィジェットを追加。チーム全体の動きをリアルタイムで可視化できます。 問い合わせ管理は、単なる業務効率化ではなく、顧客体験を守るための基盤作りです。対応スピードや情報共有の質を高めることで、顧客からの信頼を積み重ねることができます。 いきなり高額なシステムを導入する必要はありません。近年では、無料または無料トライアルで始められるツールが数多く登場しています。 中でもmonday serviceは、登録後すぐに利用でき、チーム全体の問い合わせ対応を可視化・自動化できるプラットフォームです。 まずは、monday serviceの無料トライアルから始めて、問い合わせ管理の効率化を体感してみてください。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

予算管理システムのおすすめ9選!選び方とツール比較、失敗しないためのポイントまで紹介

企業の成長を支えるうえで、欠かせないのが「予算管理」です。しかし、Excelやスプレッドシートでの管理に限界を感じている方も多いのではないでしょうか。 データが複数のシートに散らばり修正履歴が追えない、部門ごとの数字が合わない。そんな状況では、経営判断に必要な数字を正確に把握できません。 そこで注目されているのが「予算管理システム」です。数値の入力から集計、進捗の可視化までを自動化し、経営層や管理部門がリアルタイムで状況を把握できるようになります。 この記事では、予算管理システムの基本から選び方、そして人気のツール9選も比較紹介します。導入を成功させるためのポイントも解説しますので、自社に合ったシステム選びの参考にしてください。 今すぐmonday work managementを試してみる(14日間無料) 予算管理システムとは、企業の収益や支出を可視化し、計画的な資金運用をサポートするツールです。 単なる支出の記録ではなく、予算と実績の差を記録し、経営判断に役立つ情報をまとめることが目的で使われます。リアルタイムで状況を把握できるため、最も成果が出やすい領域にリソースを集中させたり、将来の支出を予測して事前に戦略を考えることも可能です。 いわば、今ある予算の使い方を管理しながら、将来に向けたより効果的な投資やコスト管理までを担うツールと言えるでしょう。 予算管理システムを導入するときに大切なのは、自社に合う仕組みをみつけることです。機能の多さや価格だけで判断すると、導入後に「思ったより使いづらい」と感じるケースも少なくありません。 ここでは、導入を成功させるために確認しておきたいポイントを順に紹介します。 自社の条件に合っているか まずチェックしたいのが、自社の業務内容や組織構造に合っているかどうかです。 例えば、部門ごとに予算を立てて最終的に本社が集約するような運用なら、階層構造や承認フローを柔軟に設定できるシステムが向いています。 一方で、少人数で運用する場合や単年度管理が中心の企業なら、もっとシンプルなクラウド型のほうが扱いやすいでしょう。 システムの導入目的を整理し、必要な機能と不要な機能を切り分けておくことが大切です。 運用はしやすいか 高機能なシステムでも、日常的に使いこなせなければ意味がありません。画面が見やすく操作が直感的か、入力や承認の手間を減らせる仕組みがあるかを確認しておきましょう。 特に導入初期は、テンプレートや自動化機能などがあると定着しやすくなります。 トライアル期間を活用して、実際に操作したときの感覚をチーム全体で共有しておくと安心です。 既存ツールや会計ソフトとの連携性はどうか 会計ソフトやExcelなど、今使っているツールとの連携も重要です。 手作業でのデータ入力を続けていると、どうしても入力ミスや更新漏れが発生します。API連携やCSV自動インポートなど、既存ツールとのデータ連携がスムーズに行えるかを必ず確認しましょう。 例えばfreeeやマネーフォワードなどのクラウド会計を使っているなら、それらと同期できるシステムを選ぶと、運用負担が一気に軽くなります。 料金体系は適切か 予算管理システムの費用は、初期費用や月額課金、ユーザー数課金などシステムによって幅があります。ここで大事なのは「本当に必要な機能を、適正なコストで使えるか」という視点です。 小規模運用なのに上位プランを契約してしまうと費用対効果が下がりますし、逆に無料プランでは制限が多くなります。 導入前に利用人数と必要機能を洗い出し、複数社の見積もりを比較して検討しましょう。 セキュリティはどうか 予算データは企業の根幹に関わる情報です。クラウド型システムを使う場合は、通信が暗号化されているか、アクセス権限を細かく設定できるかを確認しましょう。 ISMS認証や国内サーバーなど、セキュリティ基準を公開しているベンダーなら安心です。 また、トラブルが起きたときのサポート体制も確認しておきましょう。導入後の問い合わせ対応まで含めて、信頼できるシステムを選ぶことが大切です。 予算管理を効率化できるシステムは数多くあります。ここでは、はじめて導入する企業でも使いやすい代表的なシステムを9個紹介します。 実際の導入前にトライアルを試してみることで、機能の違いや操作感を確かめながら、自社に合ったシステムを見極めましょう。 ※各サービスの料金は2025年10月時点のものです。最新の料金については公式HPにてご確認ください。 システム名特徴主な機能 monday work management・チーム全体で「計画・実績・分析」を一元化 ・視覚的なダッシュボードで、誰でも直感的に使える ・予算管理だけでなく、進捗・リソース管理にも活用可能予算トラッキング、ダッシュボード、承認フロー、自動化、レポート共有 BizForecast・大企業での導入実績が多く、複雑な組織・承認構造に対応 ・Excelライクな操作性予算編成、差異分析、見通し管理、シミュレーション iFUSION・企業グループ全体の経営管理を支援 ・多軸集計と自動レポート機能に強み予実管理、見通し分析、データ統合 Workday Adaptive Planning・グローバル企業に定評あり ・大規模データや多拠点展開に強い多次元分析、AI予測、KPIダッシュボード Loglass 経営管理・日本企業の経営管理ニーズに特化 ・リアルタイムで業績を可視化予算策定、実績連携、経営ダッシュボード DIGGLE・SaaS企業で人気 ・シンプル設計で現場主導の運用に適する予算策定、実績入力、可視化グラフ Manageboard・中小企業・スタートアップ向け ・会計ソフトとの自動連携が魅力収支管理、キャッシュフロー分析、レポート作成 Sactona・企業グループの連結予算や中期経営計画に対応予算編成、見通し分析、シミュレーション BzPLAN・シンプルな操作性で、Excelからの移行に適している予算編成、分析、見通し管理 monday work management 「monday work management(マンデーワークマネジメント)」は、複数の部署やプロジェクトをまたぐチームが、予算・支出・KPIを一か所で整理し、リアルタイムに把握できるように設計されています。 スプレッドシートのような自由度を保ちながら、より戦略的で正確な予算計画を実現できるのが最大の特徴です。 特徴・強み 予算管理とプロジェクト管理をシームレスに結びつける:経費の追跡や承認フロー、進捗レポートなど、別ツールで行っていた作業を一つのボードで完結 ノーコードでワークフローを自由に設計:IT部門に頼らず、現場主導で運用ルールを整備可能 複数チームのコミュニケーションもスムーズ:リアルタイム更新とコメント機能によって、経営・財務・現場間の連携が簡単 豊富なAI機能で分析や改善まで自動化:過去データから支出傾向を分析。支出が設定金額に近づくとリアルタイムで通知も可能 主な機能 カスタム予算ボード:計画と実績をリアルタイムで追跡 承認ワークフロー:予算変更や支出申請をルール化し、承認手続きを自動化 コラボレーション機能:コメントやメンション機能で関係者同士が即時連携 ダッシュボード表示:複数プロジェクトの収支状況をグラフやチャートで俯瞰 主要ツールとの連携:QuickBooks、Xero、Sageなどの会計ソフトのほか、Slack・Google Drive・Zoomなどとも連携 こんな方におすすめ企画・マーケ・経営企画など部門横断チーム。中小〜大企業まで幅広く対応 料金・無料:2名まで永久に無料 ・ベーシック:3名で3,900円/月 ・スタンダード:3名で4,950円/月 ・プロ:3名で9,600円/月 ・エンタープライズ:カスタム料金プラン 注意すべき点・ボード設計をチーム運用に合わせて最適化しないと、情報が増えて煩雑化しやすい ・導入初期は運用ルールの整理が重要 今すぐmonday work managementを試してみる(14日間無料) BizForecast (画像参照元:BizForecast) BizForecastは、複数拠点や子会社を持つ大企業で広く採用されている本格派の予算管理システムです。Excelライクな操作性を保ちながら、高度なシミュレーションや差異分析を実現。大規模組織でも正確なデータ統合と迅速なレポート作成が可能です。 特徴・強み Excel感覚で操作でき、現場への定着が早い 多階層の承認フローや複雑な組織構造に対応 国内導入実績が豊富でサポートが手厚い 主な機能 予算編成・差異分析 シミュレーション機能 承認ワークフロー管理 部門別・拠点別の集計 カスタムレポート作成 こんな方におすすめ大企業の経営企画・経理部門など、複数部門の予算を横断的に管理したい組織 注意すべき点高機能な分、初期設定や運用定着に時間がかかる傾向あり iFUSION (画像参照元:iFUSION) iFUSIONは、グループ全体の経営管理を支援する統合型プラットフォームです。財務データを一元化し、経営層がリアルタイムで業績を把握できる環境を整えます。多軸分析や予実管理が得意です。 特徴・強み グループ経営の可視化とデータ統合に優れている 自動レポート機能で経営報告を効率化 ERPや会計システムとの高い連携性 主な機能 予実管理 多軸分析・KPI追跡 自動レポート生成 データ統合・集約 予測・見通し管理 こんな方におすすめグループ経営や多拠点展開を行う中堅〜大企業 注意すべき点設計が複雑で、初期導入には専門知識が必要 Workday Adaptive Planning (画像参照元:Workday Adaptive Planning) Workday Adaptive Planningは、グローバル企業に定評のあるクラウド型の予算管理プラットフォームです。AIを活用した多次元分析により、リアルタイムでの予測・シミュレーションが可能。大規模データにも対応しています。 特徴・強み AIによるシナリオ分析で柔軟な意思決定を支援 Workday製品群との統合でデータの一貫性が高まる グローバル展開や大企業向けに最適化 主な機能 予算編成・分析 多次元シミュレーション KPIモニタリング 自動レポート出力 リアルタイム集計・更新 こんな方におすすめ海外拠点を持つ企業、グローバル管理体制を強化したい経営層 注意すべき点高機能ゆえに導入・運用コストが高くなりやすい Loglass 経営管理 (画像参照元:Loglass 経営管理) Loglassは、日本企業の経営管理に特化したクラウドツールです。リアルタイムで経営数値を可視化し、ボトムアップ型の予算策定を支援します。予算管理をExcelから移行する場合もスムーズに運用可能です。 特徴・強み 日本企業特有の階層構造にフィットする設計 経営数値をリアルタイムで可視化 Excelライクな操作性で導入ハードルが低い 主な機能 予算編成・実績集計 経営ダッシュボード 差異分析・要因分析 データ可視化・グラフ出力 レポート自動作成 こんな方におすすめ日本企業の経営企画・管理会計部門 注意すべき点利用ユーザー数が増えるとコストが上がる可能性あり DIGGLE (画像参照元:DIGGLE) DIGGLEは、スタートアップ企業やSaaS提供企業での導入実績が多いシンプル設計の予算管理システムです。必要な機能を厳選しており、スピーディに導入・運用を開始できます。 特徴・強み シンプルなUIで直感的に操作可能 チーム全員が同一データを共有し、更新を自動反映 SaaS企業やスタートアップで導入実績多数 こんな方におすすめスタートアップや中小企業など、スピード重視で導入したい企業 注意すべき点大規模組織での高度な分析には機能が不足する場合あり Manageboard (画像参照元:Manageboard) Manageboardは、中小企業やスタートアップで導入しやすいクラウド型予算・経営管理システムです。会計ソフトとの自動連携により、収支・キャッシュフローを簡単に把握できます。 特徴・強み freeeやマネーフォワードなどと自動連携 レポート機能で資金繰りや収支を即時可視化 導入コストを抑えつつも操作性が高い 主な機能 収支管理・予算編成 キャッシュフロー分析 会計ソフト連携 レポート作成・共有機能 こんな方におすすめ中小企業やベンチャー企業、財務初心者でも扱いやすいシステムを探している方 注意すべき点会計ソフトとの連携に依存しており、非連携環境では制限あり Sactona (画像参照元:Sactona) Sactonaは、企業グループ全体の連結予算・中期経営計画に強みを持つシステムです。経営層向けの高度な分析とKPI管理を支援します。 特徴・強み 連結管理と中長期計画を統合 KPIの自由設定・追跡が可能 経営シナリオのシミュレーションに対応 主な機能 予算編成・連結管理 KPI設定・追跡 シミュレーション機能 経営レポート作成 こんな方におすすめグループ経営を行う大企業や上場企業の経営企画部門 注意すべき点中小企業では機能過多となり運用コストが高くなる場合あり BzPLAN (画像参照元:BzPLAN) BzPLANは、Excel感覚で操作できる軽量な予算管理システムです。スプレッドシートからの移行も簡単で、シンプルな構成ながら十分な機能を備えています。 特徴・強み Excelに慣れた担当者でもすぐに使えるUI 短期間で導入でき、運用開始がスムーズ 中小企業に適した軽量クラウド構成 主な機能 予算編成・差異分析 見通し管理・シナリオ比較 レポート作成・グラフ出力 こんな方におすすめExcelでの管理から脱却したい中小企業 注意すべき点高度な連携や自動化機能には対応していない 予算管理システムは、短時間の操作では自社との相性を判断しにくいものです。トライアル期間中は、自社の業務をどこまで再現できるか、実際の運用をどの程度イメージできるかを確認することが大切です。 まず、実際のプロジェクトや部門単位で「サンプル予算」を設定し、日常業務を再現するテストを行いましょう。 その際は以下の観点でチェックを進めると、導入後のギャップを最小化できます。 業務再現テストと評価指標の確認を行う 実際の予算作成や承認フローをボード上で再現し、「どこまで自動化できるか」「チーム全体で運用できそうか」を検証しましょう。 以下のような指標を用いてシステムの効果を数値で把握しておくと、判断がしやすくなります。 KPI(主要指標)の可視化・更新スピード 承認にかかる時間の短縮度合い 作業時間や集計工数の削減効果 チームメンバーを巻き込んだテストを行う 導入効果を最大化するには、財務担当だけでなく、プロジェクトリーダーや現場メンバーも試験的に利用することが大切です。 チーム全体で操作感を共有することで、導入後の教育コストや運用ルールのすり合わせがスムーズになります。 データ移行・旧システムとの併行運用はできるか確認する Excelや会計システムからのデータ移行は、トライアル中に必ずテストしておきましょう。 CSVインポートやAPI連携の可否を確認し、併行運用できるかをチェックすることで、切り替え時のリスクを軽減できます。 契約・サポートの条件を確認する 契約前の段階で、サポート内容や料金体系などの具体的な条件を確認しておくことで、導入後の「想定外のコスト」や「サポート不足」を防げます。 以下のポイントをチェックリストとして押さえておきましょう。 サポート範囲(チャット/電話)、運用支援、追加料金の有無 利用ユーザー数が増えた場合の料金体系(段階課金か固定か) データ保管期間、バックアップ体制、セキュリティ認証(ISO/ISMSなど)の有無 リスク対応策があるかを確認する トライアル段階で、システム障害や運用停止が発生した場合のバックアップ体制を確認しておきましょう。バックアップの取得頻度や復旧手順、障害発生時のサポート体制などは、実際の運用に大きく影響する重要なポイントです。 また、データ保護やセキュリティ面のルールが明確に定められているかなども、あわせてチェックしておくと安心です。 予算管理システムは、経営判断を支える重要な仕組みです。Excelやスプレッドシートでの限界を超え、正確な数値管理・リアルタイム可視化・チーム全体での共有を実現することで、企業の成長スピードは大きく変わります。 数あるシステムの中でも、monday work managementは予算管理とプロジェクト管理を一体化できる点が大きな強みです。 経費の追跡から承認フローまで一つのボードで完結 ノーコードで運用ルールを整備でき、現場主導で活用可能 AI機能による分析やアラートで、先回りした意思決定をサポート 中小企業から大企業まで幅広く対応でき、チームの生産性を高めながら経営判断のスピードを加速させます。 まずは無料トライアルから、自社にフィットする予算管理の形を体感してみてください。 今すぐmonday work managementを試してみる(14日間無料) よくある質問(FAQ) Q. 予算管理システムは既存の会計システムと統合できますか? 多くのクラウド型システムは、freeeやマネーフォワード、QuickBooks、Xeroなど主要会計ソフトと連携可能です。CSVインポートやAPI連携によって、会計データを自動で取り込み、リアルタイムに予算差異を反映できます。 導入前には「どのシステムと連携可能か」「データの更新頻度はどれくらいか」を確認しておくと安心です。 Q. 予算管理システムの実装にはどのくらい時間がかかりますか? 規模や設定内容にもよりますが、クラウド型であれば数日〜数週間程度で初期設定が完了するケースが多いです。ただし、承認フローの定義やデータ整備、メンバー教育などを含めると、完全運用までに1〜2か月程度を見ておくと現実的です。 Q. 予算管理システムは小規模企業でも使うべきですか? はい。近年は小規模チームでも使いやすいクラウド型システムが増えています。 Excelでの管理に限界を感じている場合は、monday work managementのようなシステムの無料プランやトライアルを活用し、予算の見える化から始めるのがおすすめです。 人手が限られていても、自動集計やアラート機能を使えば運用負担を最小限に抑えられます。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Q. \u4e88\u7b97\u7ba1\u7406\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u306f\u65e2\u5b58\u306e\u4f1a\u8a08\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u3068\u7d71\u5408\u3067\u304d\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u591a\u304f\u306e\u30af\u30e9\u30a6\u30c9\u578b\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u306f\u3001freee\u3084\u30de\u30cd\u30fc\u30d5\u30a9\u30ef\u30fc\u30c9\u3001QuickBooks\u3001Xero\u306a\u3069\u4e3b\u8981\u4f1a\u8a08\u30bd\u30d5\u30c8\u3068\u9023\u643a\u53ef\u80fd\u3067\u3059\u3002CSV\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8\u3084API\u9023\u643a\u306b\u3088\u3063\u3066\u3001\u4f1a\u8a08\u30c7\u30fc\u30bf\u3092\u81ea\u52d5\u3067\u53d6\u308a\u8fbc\u307f\u3001\u30ea\u30a2\u30eb\u30bf\u30a4\u30e0\u306b\u4e88\u7b97\u5dee\u7570\u3092\u53cd\u6620\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n\u5c0e\u5165\u524d\u306b\u306f\u300c\u3069\u306e\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u3068\u9023\u643a\u53ef\u80fd\u304b\u300d\u300c\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u66f4\u65b0\u983b\u5ea6\u306f\u3069\u308c\u304f\u3089\u3044\u304b\u300d\u3092\u78ba\u8a8d\u3057\u3066\u304a\u304f\u3068\u5b89\u5fc3\u3067\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q. \u4e88\u7b97\u7ba1\u7406\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u306e\u5b9f\u88c5\u306b\u306f\u3069\u306e\u304f\u3089\u3044\u6642\u9593\u304c\u304b\u304b\u308a\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u898f\u6a21\u3084\u8a2d\u5b9a\u5185\u5bb9\u306b\u3082\u3088\u308a\u307e\u3059\u304c\u3001\u30af\u30e9\u30a6\u30c9\u578b\u3067\u3042\u308c\u3070\u6570\u65e5\u301c\u6570\u9031\u9593\u7a0b\u5ea6\u3067\u521d\u671f\u8a2d\u5b9a\u304c\u5b8c\u4e86\u3059\u308b\u30b1\u30fc\u30b9\u304c\u591a\u3044\u3067\u3059\u3002\u305f\u3060\u3057\u3001\u627f\u8a8d\u30d5\u30ed\u30fc\u306e\u5b9a\u7fa9\u3084\u30c7\u30fc\u30bf\u6574\u5099\u3001\u30e1\u30f3\u30d0\u30fc\u6559\u80b2\u306a\u3069\u3092\u542b\u3081\u308b\u3068\u3001\u5b8c\u5168\u904b\u7528\u307e\u3067\u306b1\u301c2\u304b\u6708\u7a0b\u5ea6\u3092\u898b\u3066\u304a\u304f\u3068\u73fe\u5b9f\u7684\u3067\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q. \u4e88\u7b97\u7ba1\u7406\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u306f\u5c0f\u898f\u6a21\u4f01\u696d\u3067\u3082\u4f7f\u3046\u3079\u304d\u3067\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u306f\u3044\u3002\u8fd1\u5e74\u306f\u5c0f\u898f\u6a21\u30c1\u30fc\u30e0\u3067\u3082\u4f7f\u3044\u3084\u3059\u3044\u30af\u30e9\u30a6\u30c9\u578b\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u304c\u5897\u3048\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002\nExcel\u3067\u306e\u7ba1\u7406\u306b\u9650\u754c\u3092\u611f\u3058\u3066\u3044\u308b\u5834\u5408\u306f\u3001monday work management\u306e\u3088\u3046\u306a\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u306e\u7121\u6599\u30d7\u30e9\u30f3\u3084\u30c8\u30e9\u30a4\u30a2\u30eb\u3092\u6d3b\u7528\u3057\u3001\u4e88\u7b97\u306e\u898b\u3048\u308b\u5316\u304b\u3089\u59cb\u3081\u308b\u306e\u304c\u304a\u3059\u3059\u3081\u3067\u3059\u3002\n\u4eba\u624b\u304c\u9650\u3089\u308c\u3066\u3044\u3066\u3082\u3001\u81ea\u52d5\u96c6\u8a08\u3084\u30a2\u30e9\u30fc\u30c8\u6a5f\u80fd\u3092\u4f7f\u3048\u3070\u904b\u7528\u8ca0\u62c5\u3092\u6700\u5c0f\u9650\u306b\u6291\u3048\u3089\u308c\u307e\u3059\u3002\n" } } ] } 今すぐmonday work managementを試してみる(14日間無料) Chavivaは、豊富な経験を持つコンテンツストラテジスト、ライター、編集者です。編集者として20年、グローバルブランドのコンテンツ責任者として10年以上の経験を積んでいます。SEOの専門性と「人を第一に考える」アプローチを組み合わせて、成果を生み出し信頼を築く、わかりやすく魅力的なコンテンツを制作しています。

顧客管理はクラウド化が主流に!Excelとの違い・導入メリット・おすすめツールを一挙解説

顧客管理をExcelやスプレッドシートで行っていて、「更新が面倒」「情報共有に時間がかかる」などと感じていませんか?近年では、インターネットを通じてどこからでもアクセスできるクラウド型の顧客管理(CRM)が主流となり、多くの企業が導入を進めています。 本記事では、クラウド型CRMとExcelとの違いや、導入するメリット、注意点、そしておすすめのツール「monday CRM(マンデーシーアールエム)」について詳しく解説します。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) クラウド化とは、従来のExcel形式や紙ベースでの管理から脱却し、インターネット上で顧客情報を一元管理する方法です。ここ数年で多くの企業が顧客管理をクラウド化しています。 テレワークや複数拠点での業務がますます一般的になる中、クラウド型の顧客管理は、リアルタイム共有やセキュリティの面でも優れており、中小企業から大手企業まで幅広く導入されています。 ここでは、クラウド型顧客管理の特長と、Excelなどの従来の手法との違いについて解説します。 クラウド型顧客管理の特長 クラウド型顧客管理とは、顧客情報をクラウド上で保存・管理できるシステムです。インターネット接続環境があれば、社内外問わずどこからでもアクセス可能で、営業やカスタマーサポートなど複数の部署で情報をリアルタイムで共有できます。 主な特長は以下の通りです。 顧客データをクラウド上に保存 インターネット経由でどこからでもアクセス可能 部署間・拠点間の情報共有がしやすい 最新の状態に自動で同期される このように、物場所やデバイスに縛られずに顧客情報を活用できるのが大きなメリットです。 Excelやスプレッドシート、オンプレミス型との違い クラウド型の顧客管理とその他の管理方法には、以下のような違いがあります。 管理方法特長デメリット Excel無料で手軽に始められるファイル共有が煩雑、履歴管理に弱い スプレッドシート複数人による同時編集が可能データが増えると動作が重くなる オンプレミス型(自社サーバー)高度なカスタマイズが可能初期導入コスト・維持費が高い クラウド型自動化・セキュリティに優れる月額費用が発生する この中でもクラウド型ツールは、その柔軟な共有機能と運用の自動化魅力です。 クラウド型の顧客管理システムを導入すれば、データのリアルタイム共有や情報セキュリティの強化が実現します。 ここでは、クラウド化によって得られる3つの代表的なメリットについて解説します。 セキュリティとバックアップの強化 クラウド型の顧客管理システムでは、セキュリティ対策が十分に施された環境が整えられており、安心して顧客情報を扱うことができます。アクセス管理や操作ログ、定期的な自動バックアップなど、安全性を高める機能が標準搭載さえているのが特長です。 これにより、情報漏えいやデータ消失のリスクが最小限に抑えられ、安心して業務に集中できます。 自動化で業務効率が向上 クラウド型の顧客管理システムには、タスクの自動化を支援する多くの機能があり、手作業による入力や管理作業の負担を減らすことができます。特に、営業活動やカスタマーサポート業務では、対応のスピードや正確さが成果に直結するため、自動化の効果は非常に大きいです。 代表的な自動化機能は、以下の通りです。 データ入力や更新を自動化 リマインダーで対応漏れを防止 レポート作成の自動化 タスクの自動割り当て・ステータス更新 こうした自動化により、業務のスピードと精度が向上し、チーム全体の生産性アップに繋がります。 クラウド型の顧客管理システムには多くのメリットがある一方で、導入前に知っておくべき注意点や課題も存在します。特に費用面やカスタマイズ性、社内での利用の定着といった点については、円滑な活用のために事前の十分な検討が必要です。 ここでは、クラウド導入時によく見られる3つの課題について詳しく説明します。 月額コストが発生する クラウド型の顧客管理システムは便利な反面、継続的にコストがかかります。無料で使えるExcelやスプレッドシートとは違い、月単位または年単位で利用料が発生するため、導入前に費用対効果を検討することが大切です。 プランによっては使える機能が制限されている場合もあるため、導入時にはROI(投資対効果)を念頭に置いた、費用に見合う成果が期待できるかどうかの判断が必要。 カスタマイズ制限 クラウド型の顧客管理システムは、標準機能を豊富に揃えている反面、独自の業務フローに合わせた細かい調整が難しい場合があります。ツールによっては、Excelのように自由にセルや関数を使って加工できない点がネックになることもあるため、注意しましょう。 一部の機能追加には開発や外部連携が必要 UIや項目の柔軟な変更が制限されることも 導入前には、自社に必要な機能や柔軟性が備わっているかを確認しておくことが重要です。 社内浸透と運用ルール クラウド型の顧客管理システムを導入しても、社内で活用されなければ意味がありません。操作方法やルールが周知されていないと、形だけの導入に終わってしまう可能性もあります。 また、権限設定や入力ルールが曖昧だとトラブルの原因になったり、社員によって入力レベルがばらつき、データの質低下にも繋がります。 導入後は、運用ルールを明確にし、全社員に共有・徹底することが、成功のカギとなります。 クラウド型の顧客管理システムの導入は、単に「便利そうだから」という理由ではなく、業務の変化や組織の成長に合わせて行うのが理想的です。現場での課題が顕在化し始めたときが、クラウド移行のベストタイミングです。 ここでは、顧客管理をクラウド化すべき場合の判断ポイントを3つ紹介します。 顧客数が増えて管理が煩雑になったとき 顧客データが数百件を超えると、Excelやスプレッドシートでの管理は限界を迎えます。検索・更新・対応履歴の管理が手間となり、ミスや抜け漏れも起こりやすくなります。 顧客ごとの情報が複雑化し、探すのに時間がかかる 過去の対応履歴が埋もれ、追跡が難しい 管理表の列が増え、見づらくなった ファイルの分散や重複で混乱が生じる このような状況を解決するには、クラウド型の顧客管理システムによるデータの一元管理が有効です。 部署間での情報共有が必要になったとき 営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、複数の部署で顧客情報を扱うようになると、リアルタイムでの情報共有が欠かせません。 しかし、各部署がそれぞれで顧客管理をしていると、情報にバラつきが出たり、最新の対応履歴が共有されず、ミスや重複対応が発生しやすくなります。また、「誰がどの顧客に対応しているのか」がわかりにくくなり、部門間の連携も曖昧になりがちです。 クラウド型の顧客管理システムを導入すれば、全社で同じ情報をリアルタイムで確認・活用することが可能になります。部署を超えたスムーズな連携が実現し、顧客対応の質も大きく向上します。 データ活用や分析の必要性が高まったとき 顧客情報を単に管理するだけでなく、戦略的に活用する方向へとシフトしたいときも、クラウド化の絶好のタイミングです。KPIや成約率の分析、リストのセグメント化など、より高度な管理が求められる段階では、クラウドが便利です。 営業データをもとに成約率や傾向を分析したい 顧客属性や対応履歴を活用して提案の質を高めたい データをレポートとして上層部に提出する必要がある Excelでは集計や可視化に時間がかかりすぎる 上記のような場合、クラウド型の顧客管理システムであれば、リアルタイムでデータを可視化し、状況に応じた適切な対応ができるようになります。 クラウド型CRMには多くの種類があり、機能や使い勝手もさまざまです。自社に合ったツールを選ぶためには、「誰にでも使いやすいか」「必要な機能が揃っているか」「費用は適正か」など、いくつかの視点で比較検討することが重要です。 ここでは、導入前に確認しておきたいポイントを3つに分けて解説します。 操作性・デザイン面で、誰にでも使いやすいか システムを導入しても、操作が難しければ現場に定着しません。誰でも直感的に使えるデザインかどうかをチェックしましょう。 チェックする際は、以下のような点を確認しましょう。 専門知識がなくても使えるシンプルなUIか タブやメニュー構成がわかりやすく整理されているか スマートフォンやタブレットでも見やすく操作できるか 初めて使う人でも迷わず入力・検索ができる設計か 操作性が高いツールは、その分社内への浸透が早く、活用効果も高まります。 自社に必要な機能が揃っているか クラウド型CRMは、多機能であれば良いというわけではなく、自社の業務に必要な機能が過不足なく備わっていることが重要です。 以下のポイントを重点的にチェックしましょう。 顧客情報の登録・管理・履歴の確認ができる 案件や営業活動のステータス管理ができる レポート作成やデータ分析機能が備わっている 他の業務システム(メール、カレンダーなど)と連携できる 必要な機能とそうでないものを整理したうえで、業務フローに合ったツールを選定すると良いでしょう。 費用が適正で、組織の成長に合わせて拡張できるか クラウド型の顧客管理システムを選ぶ際は、導入時だけでなく、持続的な運用コストも見据えてた料金体系を確認することが大切です。 例えば、月額費用が明確で予算内に収まるか、機能ごとに追加料金が発生しないかなど、コストの管理がしやすいかをチェックしましょう。また、将来的にユーザー数やデータ量が増えても、無理なくプランを拡張できるかどうかもポイントです。 無料トライアルなどで事前に使用感を試せるサービスであれば、導入前の不安も軽減できるでしょう。 数あるクラウド型CRMの中でも、monday CRMは操作性・視認性・自動化機能に優れたツールとして、多くの企業が採用しています。顧客情報を直感的に管理でき、業務効率化や情報共有の面でも非常に優秀です。 ここでは、monday CRMの代表的な特長を3つご紹介します。 顧客情報を一目で把握できるボードビュー monday CRMでは、顧客や案件の情報をカード形式で一覧表示する「ボードビュー」で、データを視覚的に管理することができます。情報が一目で把握でき、Excelよりも直感的に操作できるのが特長です。 誰がどの顧客に対応中かがすぐに分かるため、チーム内での連携もスムーズになります。 自動化と通知機能で入力・共有の手間を軽減 monday CRMには自動化機能が備わっており、入力や連絡といったよく発生する作業を自動で行うことができます。この機能により、対応漏れや確認ミスが防げるため、結果として業務効率が向上します。 自動化機能の特長は、以下の通りです。 期限が近づいたらリマインダーを自動送信 ステータス変更時に関係者へ通知を自動送信 条件に応じてタスクの割り当てや更新を自動化 手動での報告やメール連絡が不要に チーム全体の作業を最小限に抑えつつ、正確でタイムリーな情報共有が可能です。 ダッシュボードでデータを分析・可視化 monday CRMのダッシュボード機能を使えば、顧客管理に関する数値や進捗をリアルタイムで可視化できます。日々の営業活動や対応状況を、そのまま意思決定に活かすことが可能です。 ダッシュボード機能の特長は、以下の通りです。 売上や成約率、対応件数などをグラフ表示 KPIや目標達成率をリアルタイムで確認 各メンバーの成果を比較・分析可能 データが自動集計されるため、手動のレポート作成が不要に Excelのように手作業で集計する必要なく、常に最新データをもとに戦略を立てることができます。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) 顧客管理をクラウド化することで、情報共有・業務効率・セキュリティのすべてをレベルアップさせることができます。そして、その効果をすぐに実感できるおすすめのツールが「monday CRM」です。 Excelやスプレッドシートでは限界を感じていた方にこそ、monday CRMの操作性や自動化機能は強い味方になるはずです。特別な知識がなくてもすぐに使い始めやすく、さらに無料トライアルもご用意しているため、実際の業務に取り入れて使用感を確認していただくことができます。 まずはmonday CRMの無料トライアルで、クラウド顧客管理の利便性を体感してみてください。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームの執筆によるものです。

目標管理表はExcel・スプレッドシートの無料テンプレートで簡単作成!

チームや部署で目標管理を行う際、「どのような項目を設定すれば良いかわからない」「毎回シートを作るのが面倒」と感じたことはありませんか? そんな時に役立つのが、すぐに使える目標管理表のテンプレートです。 本記事では、ExcelやGoogleスプレッドシートで使える無料テンプレートを紹介するとともに、目標管理の効率を高めるポイントや専用ツールの活用法も解説します。業務を「見える化」し、管理や評価をスムーズに進めましょう。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 目標管理テンプレートとは、目標設定・進捗管理・評価といった情報を整理・共有するためのひな型です。ExcelやGoogleスプレッドシートなどのツールを活用することで、個人でもチームでもすぐに使えるのが魅力です。 特に、初めて目標管理を行う方にとって、すでに設計済みのテンプレートは導入のハードルを大きく下げてくれます。 テンプレートを活用することで、目標管理の設計・運用を効率化できます。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。 目標管理の項目設計が省ける 目標管理をゼロから設計するのは手間がかかります。テンプレートを活用すれば、あらかじめ目標・進捗・評価などの項目が整理されているため、すぐに使い始めることが可能です。 テンプレートは以下のような内容で構成されていることが多く、初めての人でも迷うことなく利用できます。 目標(SMARTやOKRなどの形式) 期限や担当者の設定欄 進捗や達成状況の記入欄 評価コメントや次のアクション 目標や進捗を可視化できる テンプレートには表形式で目標や進捗状況を整理できる機能があり、メンバー全体の状況を一目で把握しやすく、比較や共有も簡単です。 会議や人事評価の場でも活用でき、意思決定が迅速に。 また目標が「見える化」されることで、プロジェクトの遅れや達成状況に対する改善アクションが取りやすくなるというメリットもあります。 無料のため導入コストがかからない 多くのテンプレートがExcelやGoogleスプレッドシート形式で無料配布されており、ダウンロードすればすぐに利用が始められます。 特に小規模チームやスタートアップでは、コストを抑えながら効率的に運用できるため、無料テンプレートの活用が効果的。 費用面でのリスクがないため、「まずは気軽に取り入れて試してみたい」という方でも安心して導入することができます。 ExcelとGoogleスプレッドシート形式のテンプレートは、それぞれに特長があり、業務スタイルに合わせて選ぶことができます。 ここでは、Excel版とGoogleスプレッドシート版無料テンプレートの特長を紹介します。 Excel版の目標管理テンプレート 画像参照:Microsoft「Officeテンプレート」 Excel版のテンプレートは、オフラインでも使えるため安定性があり、企業・個人を問わず幅広く利用されています。関数やマクロを使って、業務に合わせて自由にカスタマイズできる点が大きな魅力です。 インターネット接続なしでも使用できる 関数で進捗や達成率の自動計算が可能 マクロを組み合わせて自動化も実現 見た目や構成を自由に変更しやすい 以下のリンクから、Microsoftが提供するExcelの目標管理テンプレートをダウンロードしてみてください。 Excel版の目標管理テンプレートをダウンロードする Googleスプレッドシート版の目標管理テンプレート 画像引用:Googleスプレッドシートテンプレートギャラリー Googleスプレッドシートは、複数人でのリアルタイム編集や自動保存など、チームでの共同作業に適した機能が充実しています。クラウドベースで動作するため、場所を選ばず活用できる点が特長です。 同時編集が可能でチーム全体での共有に最適 自動保存によりデータの紛失リスクが少ない 更新履歴が残るため変更の追跡がしやすい モバイルからもアクセス可能で柔軟な運用が可能 以下のリンクから、スプレッドシートの目標管理テンプレートを開いて使用することができます。 Googleスプレッドシート版の目標管理テンプレートをダウンロードする テンプレートは便利な反面、運用においていくつかの課題もあります。特に、組織の成長につれ扱う情報量が増えると、手動更新の限界が見えてきます。 ここでは、テンプレートの使用時によく生じる問題点を紹介します。 規模拡大に伴う管理の限界 テンプレートは少人数チームでの運用には適していますが、メンバーや管理する目標の数が増えてくると、さまざまな課題が浮上してきます。 例えば、シートの更新作業が増えるため、入力や管理が煩雑になります。複数人で同時に編集を行うと、ファイルの競合が発生しやすくなり、意図しない上書きやデータの消失といったリスクも生まれます。 さらに、バージョン管理が難しくなり、どのファイルが最新版かが不明確になることで、情報の整合性が失われやすくなります。プロジェクトごとにファイルが増えていくにつれ、情報を一元的に管理するのが困難になり、必要なデータの検索や共有にも時間がかかるようになります。 このように、チームやプロジェクトの規模が大きくなるにつれて、テンプレートだけでは十分に対応しきれない場面が多くなるのが実情です。 進捗の追跡・分析が難しい テンプレートでは進捗や成果の分析を手動で行う必要があり、以下のような作業負担が発生します。 レポートの作成が毎回手作業で手間がかかる 数値やグラフの更新が面倒 集計ミスや記入漏れのリスクがある 分析の視点が担当者によってばらつく 情報を「記録」することはできても、「分析」するという点においては効率や正確性に課題が残るのが現状です。継続的な改善や成果の「見える化」を目指す場合には、より高度な分析機能を搭載したツールの導入が必須になります。 チームでのリアルタイムの連携機能が不十分 特にExcelの場合、ファイル単位での管理が基本のため、リアルタイムでの情報共有や連携には限界があります。編集権限の細かい設定ができず、担当外の人が内容を誤って変更してしまうリスクもあります。 また、「誰が」「いつ」「何を」変更したかの履歴を確認するのが難しく、トラブル時の対応が複雑になります。部署ごとにファイルを管理していると、他部署との情報共有が難しくなり、進捗状況の把握や目標の統一が難しくなることもあるでしょう。 さらに、テンプレートにはチャットやコメント機能がないため、ちょっとしたやり取りにも別のツールを併用する必要があります。結果として、複数の部署やプロジェクトが同時に動く環境では、テンプレート運用がかえって業務の足かせになる場合もあります。 こうした課題を解決するには、専用の業務管理ツールを活用するのが効果的です。 進捗の自動更新やステータス通知、ダッシュボードによる可視化機能を備えたツールを使えば、手作業の手間を大幅に削減でき、データの一元管理やリアルタイムでのチーム連携もスムーズになります。 中でも「monday.com(マンデードットコム)」は、タスクの視覚化・自動化・分析機能が充実しており、精度の高い目標管理をより効率的に行うことができます。テンプレートだけでは対応しきれなかったリアルタイム連携や進捗の見える化も簡単に実現するため、継続的な業務改善に繋がります。 monday.comは、目標やプロジェクトの管理を一元化できるクラウドツールです。ここではmonday.comの主な特長を紹介します。 視覚的なボードで進捗が一目でわかる タスクや目標を視覚的に管理できるため、従来のExcelやスプレッドシートと比べて操作性や情報把握のしやすさが格段に向上します。視覚的に設計されたボードで使える主な機能は以下の通りです。 カード形式でのタスク管理:各タスクがボード上にカードとして表示され、タイトル・担当者・期限・ステータスなどを一覧形式で確認できる。 進捗の色分け表示:タスクの状態を「未着手」「進行中」「完了」別に色分け。進捗状況を一目で把握できる。 ガントチャートによるスケジュール管理:プロジェクトの全体像やタスク間の依存関係を可視化し、スケジュール調整を直感的に行える。 ドラッグ&ドロップで編集が簡単:タスクの並び替えや日程の変更などが、マウス操作だけで柔軟に行える。 コメントやメモの追加が可能:タスクごとに情報を追加できるため、口頭や別ツールでのやり取りが不要。 上記の機能により、monday.comは単なる管理表ではなく、「見える化」と「効率化」を同時に実現するツールとして、チームの生産性を大きく高めてくれます。操作も直感的で、ITツールに不慣れな人でもすぐに使い始められるのも魅力です。 自動化機能で更新・通知を省力化 monday.comには自動化機能が搭載されており、日々の更新作業や通知の手間を大幅に省くことができます。手作業での報告やリマインドといったルーティン業務を減らすことで、チーム全体の生産性を向上させることが可能です。 主な自動化機能は、以下の通りです。 期限前にリマインダーを自動送信:設定した期限が近づくと、担当者に自動で通知が届く。 ステータス変更に応じて自動通知:タスクの進捗状況が「進行中」「完了」などに変更された際に、関連メンバーへ自動で通知が送られる。 条件に応じた自動アクションの設定:「特定の条件を満たしたら◯◯する」といった自動処理が可能。 こうした自動化で無駄なコミュニケーションコストを削減することで、チームメンバーは本来注力すべき業務に集中することができます。特に多忙な現場や複数のタスクが並行して進むプロジェクトでは、大きな効果を発揮します。 ダッシュボードで成果を分析できる 目標の達成状況や成果をダッシュボードでリアルタイムに可視化・分析することができます。数値を手作業で集計したり、レポートを作成したりする必要がなくなるため、管理が楽になり、全体像の把握もしやすくなります。 主な機能は以下の通りです。 グラフやチャートで目標達成率を表示:棒グラフや円グラフなどで達成度が一目で把握でき、進捗が「見える化」する。 チーム全体と個人の成果を比較:各メンバーのパフォーマンスを視覚的に比較できるため、チーム全体のバランスや課題が明確になる。 フィルターや条件付き表示で詳細分析:特定の期間や目標だけに絞って表示することができ、必要な情報を効率よく確認できる。 自動集計でレポート作成が不要に:データが自動で集計されるため、毎回の手作業によるレポート作成が不要になる。 このように、常に最新のデータをもとに成果を確認できるため、プロジェクトの評価や改善の判断をタイムリーに行うことが可能です。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) テンプレートは手軽ですが、規模が拡大したり、より高い精度が求められる場面では機能に限界があります。目標管理を本気で効率化したいなら、monday.comのような専用ツールを導入するのが最も効果的です。 視覚的な管理、進捗の自動追跡、チーム全体の連携機能など、テンプレートにはない機能が揃っています。 まずは無料でmonday.comを試して、その効果を実感してみてください。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

顧客管理表をテンプレートを活用して作成しよう!無料で使えるフォーマットと効率化のポイント

顧客情報の管理は、営業やマーケティング業務の基盤となる重要な作業です。しかし、いざ顧客管理表を作成しようとすると「どのような項目が必要?」「表の作り方がわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そんなときに便利なのが、すぐに使える顧客管理表のテンプレートです。無料でダウンロード・コピーできるテンプレートを使えば、手間をかけずに顧客リストの整備が可能になります。 この記事では、ExcelやGoogleスプレッドシートで使える顧客管理表のテンプレートの特徴や、作成時のポイントを解説します。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) 画像引用:Googleスプレッドシートテンプレートギャラリー 顧客管理表のテンプレートとは、顧客名、連絡先、対応履歴、ステータスなどを整理し、一覧で把握できるように設計された表形式のひな型です。営業活動やマーケティング、サポート業務において、誰がどの顧客に対してどのような対応をしているかを明確に管理するために活用されます。 また、テンプレートを使うことで、情報を一元管理できるだけでなく、社内での共有や引き継ぎもスムーズになります。 ExcelやGoogleスプレッドシートなど、身近なツールで簡単に運用を始められるのも特徴です。あらかじめ項目が整理されているため、ゼロから表を作る必要がなく、初心者でも迷わず活用できます。 顧客管理表のテンプレートを活用することで、手間をかけずに情報を整理し、業務を効率化できます。 ここでは、テンプレートを使うことで得られる主なメリットを3つ紹介します。 無料ですぐに利用できる 多くの顧客管理テンプレートは、無料で公開されており、ダウンロードやコピーをするだけで即座に使用可能です。特別なソフトや有料サービスを導入する必要がなく、ExcelやGoogleスプレッドシートといった、すでに馴染みのあるツールで使える点が魅力です。 コストをかけずにスタートできるため、小規模事業者や予算に制限のある企業でも導入しやすいです。 項目設計の手間が省ける テンプレートには、顧客名・連絡先・対応履歴・ステータスなど、必要な項目があらかじめ設計されています。そのため、最初からどのような情報を管理すべきか悩む必要がありません。 初めてでもすぐに使い始めることができ、項目名や入力欄の統一により、情報の整理や検索がしやすくなります。また、既存のテンプレートをベースにカスタマイズすることも可能なため、自社の業務に合った管理表を効率よく作成できます。 情報の抜け漏れを防げる テンプレートに沿って情報を入力することで、必要な情報の記入漏れを防ぐことができます。特に、対応履歴や次回のアクション、担当者の情報など、顧客対応において重要な情報は、予めテンプレートに含まれていることが多いです。 入力項目も明確に分かれているため、複数人での運用でもルールが統一され、属人化しにくくなる点もメリットです。結果として、安定した顧客対応が実現でき、信頼性の高い管理体制を構築できます。 Excelを活用した顧客管理テンプレートは、操作の自由度やオフラインで使える点が魅力です。特別な知識がなくても扱いやすく、すでにオフィス環境に導入されていることが多いため、導入ハードルが低いのもポイントです。 ここでは、Excelテンプレートならではの代表的な特徴を紹介します。 オフライン環境でも使える安定性 Excelテンプレートはローカル環境で動作するため、インターネットに接続しなくても使用できます。オフラインでも問題なく編集や閲覧ができるため、出先や社内のセキュリティ制限がある環境でも安心して活用できます。 特に、社外に出せない機密性の高い顧客データを扱う場合には、クラウドよりもExcelの方が適していることも多いです。また、ファイルをUSBや社内サーバーで共有するなど、柔軟な運用が可能です。 加工やカスタマイズの自由度が高い Excelの強みは、関数・マクロ・条件付き書式など、さまざまな機能を活用して自由に加工できる点です。例えば、以下のようなカスタマイズが可能です。 自動で合計・平均を算出 ステータスごとにセルの色分け マクロによるアラート通知やリマインド設定 ピボットテーブルを用いた集計・分析 上記により、自社の業務に合わせた柔軟な運用ができ、業務効率の向上に貢献します。特にデータ量が多い企業や、分析を重視するチームには非常に向いています。 個別利用や小規模チームに最適 Excelテンプレートはファイル単位で管理できるため、個人利用や少人数のチームでの運用に向いています。例えば、以下のようなケースで有効です。 フリーランスで顧客管理をしたい 小規模営業チームで顧客情報を共有したい 社内で一人がデータを更新し、PDFなどで報告する運用をしている また、Officeソフトがすでにインストールされていれば、追加コストなくすぐに使い始められるのも魅力です。使い慣れたツールで始めたい方にとって、Excelテンプレートは導入しやすい選択肢といえるでしょう。 Googleスプレッドシートを活用した顧客管理テンプレートは、クラウドベースならではの強みがあります。リアルタイムでの共同編集や自動保存、他ツールとの連携が可能で、特にチームでの運用に適しています。 ここでは、Googleスプレッドシートの特徴を詳しく紹介します。 複数人で同時編集・リアルタイム共有が可能 Googleスプレッドシートでは、複数人が同時にファイルを開いて編集できるため、リアルタイムで情報を共有できます。 例えば、営業担当が外出先から対応履歴を入力し、社内のメンバーがその内容をすぐに確認することも可能です。編集内容は即座に反映され、更新のタイムラグがなくなるため、常に最新の情報をもとに判断できます。 部署間での共同作業や、リモートワーク体制との相性も良く、社内全体での連携を強化できます。 自動保存と履歴管理が便利 Googleスプレッドシートには、自動保存機能が標準で備わっており、編集内容が逐次保存されます。これにより、保存し忘れやデータ消失のリスクを最小限に抑えることができます。 また、バージョン履歴機能を使えば、過去の状態に簡単に戻すことが可能で、誰がいつどこを変更したかも追跡できます。そのため、ミスの修正や変更点の確認がスムーズになり、安心して運用を続けられます。 連携機能で業務を効率化できる Googleスプレッドシートは、他のGoogleサービスや外部アプリとの連携がしやすく、業務の自動化や効率化を実現できます。 代表的な連携機能は、以下の通りです。 Googleフォームと連携し、フォームで入力された内容を自動で反映 Googleカレンダーとの連動でアポイント管理 ZapierやMake(旧Integromat)を使ってCRMツールと連携 上記により、手作業での入力作業を減らせるほか、より戦略的なデータ活用が可能になります。 テンプレートを使った顧客管理は手軽で導入しやすい反面、運用が進むにつれていくつかの課題が浮かび上がります。特に顧客数の増加やチーム運用を前提とした場合には、ExcelやGoogleスプレッドシートだけでは限界を感じることも少なくありません。 ここでは、代表的な課題を3つ紹介します。 顧客数が増えると管理が煩雑になる 顧客数が数百件、数千件と増えてくると、テンプレートでは対応しきれない場面が増えてきます。 例えば、検索やフィルター機能を使っても目的の情報にたどり着くのに時間がかかったり、更新作業に手間がかかったりします。また、手動での情報更新には限界があり、更新漏れや二重登録のリスクも高まるでしょう。 運用初期は問題がなくても、長期的にはデータの複雑化によって管理が非効率になるケースが多く見られます。 分析やレポート作成に手間がかかる Excelやスプレッドシートを使ったテンプレートでは、営業活動や顧客動向を可視化するための集計・レポート作成がすべて手作業になります。 例えば、月ごとの顧客獲得数や対応件数の推移をグラフ化するには、関数を組んだり、手動で集計表を作成したりする必要があります。この作業に時間を取られることで、分析に基づく戦略立案や改善施策に時間を割けない、という本末転倒な状況にもなりかねません。 チームでの共有に制約がある テンプレートによる管理は、基本的にファイル単位での運用となるため、複数人で同時に作業をすると入力の重複が発生しやすくなります。 またExcelの場合、ファイルのバージョン管理が難しく、どのファイルが最新なのかわかりづらくなるケースもあるでしょう。権限管理も限定的なため、誰がどの情報を編集できるかの制御が難しく、情報漏えいや誤入力のリスクも懸念されます。 こうした課題を解決する手段として注目されているのが、業務管理ツール「monday CRM」です。 視覚的にわかりやすく、操作も直感的で、テンプレート運用に比べて多くのメリットがあります。 入力や更新を自動化できる monday CRMでは、顧客情報の登録やステータス更新などの作業を自動化することができます。例えば、次回対応日が近づいたらリマインダーを送信したり、進捗状況に応じてステータスを自動で変更したりといった設定が可能です。 こうした自動化により、日々の手作業を大幅に削減でき、入力ミスや対応漏れの防止にも繋がります。テンプレート管理のように、毎回手動で編集する必要がないため、時間の有効活用が可能になります。 チーム全体でのリアルタイム共有 monday CRMでは、ダッシュボードを使って顧客情報や案件の進捗状況をチーム全体でリアルタイムに共有できます。例えば、現在の対応ステータス、営業の進捗、契約見込みなどを一目で確認できるように視覚的に整理できるため、誰が見ても状況を把握しやすくなります。 また、フィルター機能やカスタムビューを使えば、役職や担当業務に応じた表示も可能です。 カスタムビューの例 ボードビュー:案件をカード形式で一覧表示し、ドラッグ&ドロップでステータスを変更。進捗を直感的に管理できます。 ガントビュー:営業スケジュールや契約期日をタイムラインで可視化。タスクの重なりや遅延も一目で把握できます。 カレンダービュー:商談日やフォローアップ予定をカレンダー上で管理し、スケジュールの抜け漏れを防止。 チャートビュー:成約率や担当者別の案件数をグラフ化し、チーム全体の成果を分析できます。 上記のビューを組み合わせることで、メンバー全員がリアルタイムで最新情報を確認しながら、効率的に案件を進められます。 コミュニケーション機能で対応漏れを防ぐ monday CRMには、タスク単位でコメントを残したり、チームメンバーに通知を送ったりできる機能が備わっています。そのため、メンバー間での認識違いを防ぎ、社内の情報共有が円滑になります。 また、コミュニケーションがシステム内で一元化されるため、履歴も追いやすくなり、業務の透明性向上にも繋がります。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) 顧客管理の第一歩として、Excelやスプレッドシートのテンプレートを活用するのは非常に有効です。無料ですぐに始められ、基本的な情報整理や共有には十分対応できます。 しかし、顧客数が増えたりチーム全体での運用を考えると、手動での管理やファイル共有には限界が出てきます。 そうした課題を解消し、より効率的で精度の高い顧客管理を実現するには、monday CRMのような専用ツールの活用がおすすめです。自動化やリアルタイム共有、履歴管理、コミュニケーションの一元化など、テンプレートにはない多くの機能が搭載されています。 顧客管理をスムーズに効率化したい方は、ぜひ一度monday CRMを試してみてください。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

WBSをシステム化するメリットとは?ポイントやおすすめのツールを紹介

プロジェクト管理に欠かせないWBS(Work Breakdown Structure)は、業務を細分化して整理することで、タスクの抜け漏れやスケジュールの遅延を防ぐ重要な手法です。特にExcelで管理している中小企業では、情報共有や更新作業に限界を感じているケースも少なくありません。 本記事では、WBSの基本から導入メリット、システム化することで得られる効果、ツール選びのポイントまでをわかりやすく解説。さらに、WBSを効率よく運用できるおすすめのツール「monday.com(マンデードットコム)」も紹介します。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) プロジェクトをスムーズに進めるには、作業の全体像を把握し、誰が・いつ・何をするのかを明確にする必要があります。そのために有効な手法が、WBS(Work Breakdown Structure)です。 ここでは、WBSの定義や必要性について解説し、なぜ多くの現場で導入されているのかを明らかにしていきます。 WBSの定義 WBS(Work Breakdown Structure)とは、プロジェクト全体を成果物ベースで分解し、階層的に整理する手法です。プロジェクトを大枠から小さな作業単位に落とし込むことで、全体像の把握や進捗管理が容易になります。 特徴は以下の通りです。 プロジェクトを成果物や工程ごとに分解 上位から下位に階層的に整理(ツリー構造が一般的) WBSは複雑な業務を整理し、管理しやすくする基盤となります。 なぜWBSが必要か WBSを導入することで、プロジェクト全体の構造が視覚的かつ体系的に整理され、チーム全員が共通の理解を持ちやすくなります。これにより、プロジェクトの計画・実行・管理のすべてのフェーズにおいて、一貫性と効率性が生まれます。 また、タスクを細かく洗い出して整理することで、作業の抜け漏れを防ぐことが可能です。よくある「気づいたら誰も手をつけていなかった」「重要な作業が後回しになっていた」といった事態を回避し、計画段階でのリスクを低減できます。 さらに、同じような作業が複数人で重複して行われるといった無駄も防止できます。 スケジュール面でも、各タスクに対して所要時間や期限、担当者を明確に設定できるため、遅延の兆候を早期に察知しやすいです。問題が発生した際も、どの部分にボトルネックがあるのかをすぐに把握できるため、迅速な対応が可能になります。 WBSを導入することで、プロジェクト管理の精度は大きく向上します。タスクの見える化や工数管理、役割と責任の明確化を行うことが可能です。 ここでは、WBSの主なメリットを3つの観点から解説していきます。 プロジェクト全体を見える化できる WBSは、プロジェクトの全体像を階層構造で視覚的に示すため、関係者全員が状況を直感的に理解できます。ゴールまでの流れを一目で把握できるため、プロジェクトの進行や方向性を見失うことがありません。 タスクや工程の位置づけが明確になると、進捗状況が把握しやすいほか、ステークホルダー間での認識違いを減らし、連携を円滑にすることができます。 また、優先順位や依存関係を明示することで、いざという時に判断や調整がしやすくなるのも強みです。 この「見える化」により、トラブルの予防や早期対応が可能になります。 工数・納期の見積もり精度が向上 WBSによってタスクが細分化されることで、各作業の工数やスケジュールをより現実的に見積もることができます。作業を「システム開発」「資料作成」といった大まかな単位ではなく、「要件定義」「設計」「レビュー」など具体的なタスクに分けられるため、必要な時間や人員を正確に見積もることができます。 各メンバーに割り当てられたタスクの内容や納期は一覧で確認でき、作業の遅れや負荷の偏りが発生していないかを事前に把握できます。計画段階での調整がしやすく、トラブルを未然に防ぐことが可能なのです。 役割と責任の明確化 WBSを導入すると、各タスクに対して「誰が担当するのか」を明確に設定できます。役割を明確に設定することで、責任の所在がはっきりし、作業の抜けや重複が起こりにくくなります。 タスクごとに担当者を決めておけば、進捗状況の確認やフォローアップもスムーズに行うことが可能です。また、担当者が不在のときや異動になった場合でも、引き継ぎがしやすくなります。 このように、WBSで役割と責任をはっきりさせることは、チーム全体の連携を強化し、プロジェクトの生産性や信頼性を高める効果があります。 従来、WBSはExcelや紙ベースで管理されることが多く、手軽に始められる反面、情報の更新や共有に手間がかかりやすいという課題がありました。 そこで注目されているのが「WBSのシステム化」です。ここでは、WBSをデジタルツールで管理することで得られる4つの主なメリットについて詳しく解説します。 属人化を防ぎ、誰でもタスク状況を把握できる WBSをシステム化すると、タスクの情報がシステム上で一元管理されます。これにより、担当者の不在や異動があっても作業内容や進行状況をすぐに確認でき、業務の属人化を防止可能です。引き継ぎ作業もスムーズになり、チーム全体でプロジェクトを継続的に推進できます。 自動バックアップとセキュリティ対策で安心運用 クラウド型ツールは、自動バックアップ機能によりデータ消失のリスクを最小限に抑えられます。また、通信の暗号化やアクセス権限の設定など、セキュリティ対策が標準で備わっているため、社外からのアクセスや機密情報の共有も安全に行えます。 他システムとの連携で業務全体を最適化できる WBS管理ツールの多くは、チャットツールやカレンダー、ファイル共有サービスなどと連携可能です。これにより、情報の入力や共有を自動化でき、重複作業を減らせます。WBSのシステム化は、単なるスケジュール管理にとどまらず、業務全体の効率化とデータ活用の基盤作りにもつながります。 WBSのシステム化は、ただツールを導入するだけでは定着しません。実際の運用に活かすためには、「ツール選定」「運用ルールの整備」「定着支援」の3つのポイントを意識することが重要です。 ここでは、WBSをスムーズにシステム化するために押さえておきたい各ポイントを解説します。 ツール選定の基準を明確にする 数多くのWBS管理ツールがある中で、自社の業務やチーム構成に合ったものを選ぶことがシステム化成功の第一歩です。機能面だけでなく、操作性やコスト面も含めて検討しましょう。 チェックすべきポイントは、以下の通りです。 チームの人数や業務内容に合ったツールか ガントチャート、かんばんボードなどの可視化機能があるか 外部サービス(Slack、Googleカレンダーなど)との連携性はどうか スマートフォンやタブレットでも操作しやすいか 運用ルールを整備する 更新のルールや管理の担当者を明確にし、誰もが同じ運用基準で使える体制を整えましょう。 以下のようなルールを整備してから運用を始めると安心です。 タスクの更新頻度(例:毎日、週1回など) 担当者の入力・修正の範囲 プロジェクトごとのWBS作成テンプレートの統一 フォルダやタグの命名ルール 明確なルールがあることで、誰が見ても理解しやすいWBSになります。 定着のための研修・サポートも重要 新しいツールを導入した際には、使い方に不安を感じるメンバーも少なくありません。スムーズな定着のためには、初期段階での研修と、継続的なサポート体制が重要です。 有効な研修・サポートの取り組み例は以下の通りです。 導入時に基本操作や使い方の研修を実施 よくある質問をまとめたFAQや操作マニュアルを整備 困ったときに相談できる管理者やサポート窓口の設置 WBSのシステム化は、誰でも簡単に使える状態を作ることが、継続的な活用に繋がります。 WBSを効率的にシステム化したいと考えるなら、monday.comは非常におすすめのツールです。 視覚的な操作性に優れ、プロジェクトの全体像から個々のタスク管理、チーム間のコミュニケーションまでを一元化できる点が特徴です。 ここでは、monday.comを活用することで得られる3つの主なメリットを紹介します。 視覚的にわかるWBS管理 monday.comでは、タスクの状態・担当者・進捗・優先度などを色やバーで表現できるため、数値やテキストだけでは把握しづらい状況を一目で確認できます。これにより、進行の遅れやリソースの偏りを早期に発見し、即座に対応できるようになります。 視覚的な管理を支える主な機能 ガントチャート表示:タスクの期間・順序・依存関係を時系列で把握可能。 タイムラインビュー:全体の進行を俯瞰し、遅延や重複を早期に察知。 カラーステータス管理:進行中・完了・遅延などを色分けし、状況を直感的に把握。 上記のように、視覚的な管理を取り入れることで、チーム全体が同じ認識を持ち、状況共有を効率的に行えるようになります。 チーム全体でのリアルタイム共有 monday.comでは、タスクの更新やコメントがリアルタイムで反映されるため、常に最新情報に基づいた意思決定が可能です。これにより、情報の行き違いや重複作業を防げます。 遠隔地やリモートワーク環境で働くメンバーがいた場合でも、スムーズな連携を実現できるのです。 自動化でミスや抜け漏れを防止 monday.comでは、日々の定型作業を自動化することで、手作業によるミスや対応漏れを防ぐことができます。タスクの進行状況や期限の変化に応じて、次のアクションを自動で通知できるため、タスクの抜け漏れを防げます。 主な自動化機能 締切前のリマインダー通知:期限が近づいたタスクを自動で担当者に通知。 ステータス更新の自動アクション:タスク完了時に次の担当者へ自動的に割り当て。 条件分岐によるワークフロー構築:特定の条件を満たした場合のみ通知や更新を実行。 自動化機能により、担当者が重要な業務に集中できる環境を作り出し、管理者はプロジェクト全体を安心して俯瞰できます。作業ルールをシステムに任せることで、「人が動かすWBS」から「自律的に進むWBS」へと進化させることが可能です。 WBSはプロジェクトを成功に導くためのフレームワークですが、Excelやスプレッドシートなどの手作業では限界があるのも事実です。そこで、monday.comのような専用ツールを活用することで、情報共有・進捗管理・工数把握などが格段に効率化されます。 本記事で紹介したように、monday.comは視覚的な操作性や自動化機能、リアルタイム連携といったメリットが多く、特にチームでのプロジェクト管理には最適です。 プロジェクトの遅延や属人化に悩んでいる方は、monday.comを試してみることをおすすめします。無料トライアルも用意されており、操作も直感的で導入のハードルは高くありません。 WBSをシステム化し、プロジェクト運営をよりスムーズに、そして確実に進めていきましょう。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

顧客管理をスプレッドシートで行う方法!メリットやデメリット、おすすめのツールもご紹介!

「顧客管理って、スプレッドシートで始めても問題ないの?」 新規営業やマーケティングを担当している場合、専用ツールを導入する予算がなく、スプレッドシートで管理を始める方も多いでしょう。確かに、スプレッドシートでの管理は、コストをかけず柔軟に運用が可能です。しかしその反面、情報が増えるにつれてミスや煩雑さが課題になることもあります。 この記事では、スプレッドシートで顧客管理を行う方法やそのメリット、デメリットを解説します。また、スプレッドシート以外のツールを検討している方に向けて、おすすめのツールも解説します。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) スプレッドシートは、まだ本格的な顧客管理システムの導入を検討していない企業にとって、最初の一歩として最適な方法です。ここでは、スプレッドシートで顧客管理を行う具体的なメリットを紹介します。 無料で導入可能 スプレッドシートを利用すれば、ソフトウェアの購入費や月額料金が不要で、すぐに顧客管理を始められます。すでにGoogleアカウントを持っていれば、追加の手続きもなく、複数メンバーと簡単に共有・編集が可能です。 また、導入コストがかからないため、「試験的に顧客管理を始めてみたい」という場合にも最適です。実際の業務で使いながら、必要な項目やフローを洗い出すことができ、将来的なシステム導入にもスムーズに繋げられます。 柔軟にカスタマイズできる スプレッドシートは、項目やシートの構成を自由に設計できるため、自社の業務にぴったり合った管理表を作成できます。例えば、営業フェーズごとに色分けしたり、顧客の属性別にシートを分けたりすることで、業務に応じた可視化が可能です。 特に以下のようなカスタマイズが考えられます。 列の追加・削除(例:契約日、フォロー履歴、対応ステータスなど) プロジェクトやチーム別にシートを分割 条件付き書式で進捗を色分け表示 フィルターやソート機能による検索性の向上 上記のように、業務の変化や成長に応じて柔軟に対応できる点が、スプレッドシートの大きなメリットです。 スプレッドシートは手軽に始められる一方、運用を続けていくと限界を感じやすいツールでもあります。特に、顧客数が増加したり、チームでの共同作業が求められるようになると、情報の正確性や効率性に課題が出てくるでしょう。 ここでは、スプレッドシートで顧客管理を行う際に起こりがちなデメリットについて紹介します。 入力・更新ミスが多発しやすい スプレッドシートでは、すべてのデータを手動で入力・更新する必要があるため、人的ミスが発生しやすくなります。 特に以下のような問題が起こりやすいです。 入力ミス(例:日付や金額のフォーマットがバラバラ) 情報の重複登録(同一顧客が複数行に存在) 更新漏れ(進捗やフェーズが古いまま) これらのミスが積み重なると、顧客情報の信頼性が低下し、営業活動やサポート対応に支障が出る可能性があります。データ整備の負担が増えやすい点は、大きなデメリットです。 顧客数が増えると煩雑化 スプレッドシートは、データ件数が増えるほど管理が難しくなります。特に、100件、200件と顧客情報が増えていくと、以下のような課題が顕著になります。 必要な情報の検索に時間がかかる ソートやフィルターの反応が重くなる 複数シートをまたぐと全体像がつかみにくい 結果として、担当者が情報を見落としたり、誤ったデータを基に判断してしまうリスクが高まります。 チームでの共有が不便 複数人でスプレッドシートを編集する際には、情報の一貫性や履歴管理が難しくなります。これにより、以下のような問題が起こりがちです。 編集者を特定しにくい 同時編集による上書きや消去のリスクがある ファイルの複製・分散でバージョン管理が困難になる 上記のように、チームでの共同作業において、スプレッドシートでは限界を感じる場面が多く、トラブルの原因になることもあります。 画像引用:Googleスプレッドシートテンプレートギャラリー スプレッドシートで顧客管理を行う際には、目的や必要項目を整理し、ミスを防げる仕組みやルールを整えておくことが大切です。思いつきで項目を並べてしまうと、後々の集計や分析で非効率になるため、準備段階が非常に重要となります。 ここでは、スプレッドシートを活用した顧客管理の始め方を4つのステップで解説します。 ステップ1:目的とKPIを決め、必要項目を洗い出す まず最初に行うべきなのは、「なぜ顧客管理を行うのか」という目的の明確化です。目的が定まることで、どのようなデータを記録すべきかが自然と見えてきます。 目的の例は、以下の通りです。 成約率の向上を目指す 商談件数や対応件数を可視化したい 営業活動の効率を分析・改善したい 目的が明確になったら、それに沿ってKPI(重要指標)を設定し、必要な項目を洗い出していきます。 代表的な項目例は、以下の通りです。 顧客ID:管理番号(重複防止のための識別子) 顧客名:会社名または個人名 電話番号:顧客の連絡先情報 担当者名:自社内でその顧客を担当する営業や担当者の氏名 フェーズ:見込み/商談中/成約/失注などの営業状況 金額:予想される受注額や実際の契約金額 項目を洗い出す際は、「後で集計や分析に使えるか」を意識すると、実務で役立つ顧客管理表が構築できます。 ステップ2:スプレッドシートを作成し、項目名を入力する ステップ1で洗い出した項目に基づき、スプレッドシートの列を設計していきます。ここで重要なのは、”誰が使ってもわかりやすく、ミスが起きにくい構造”を作ることです。 そのため、データの種類に応じて、フォーマットを統一しましょう。 項目名の設定のポイントは、以下の通りです。 日付:YYYY-MM-DD形式に統一 金額:数値フォーマットで揃える フェーズ:プルダウンで選択式に メール:形式チェック機能を使う 顧客ID:重複しないように採番ルールを設定 このように、最初の設計段階でしっかりとフォーマットを整えることで、後々の入力ミスや管理の手間を大幅に削減できます。 ステップ3:入力ルールとデータ整備を行う 入力ミスを防ぐためには、データの入力規則機能や色分け機能、保護機能などを活用すると効果的です。 フェーズ:プルダウンで選択肢を制限(例:見込み、商談中、成約、失注) メール:メール形式のチェックを設定(@を含むか、ドメインの有無など) 必須項目列:入力が必須であることを色で明示(例:黄色や赤で背景を設定) 日付:指定フォーマット(YYYY-MM-DD)の入力制限 金額:数値のみ入力可能にし、桁区切り表示を設定 顧客ID:重複チェックや自動採番を設定 このように整備されたシートを使うことで、誰が入力しても一定の品質が保てるようになります。 ステップ4:共有設定と運用ルールを整える 最後に、チームで使いやすい状態にするための共有設定と、継続的に運用するためのルール作りを行いましょう。スプレッドシートは簡単に共有できますが、使い方を誤るとトラブルの原因になります。 共有する際に意識したいポイントは、以下の通りです。 編集・閲覧の権限を役割に応じて設定(例:営業部門は編集、経理部門は閲覧のみ) ファイルのバックアップを定期的に作成(Googleドライブの履歴機能も活用) 更新履歴を確認するルールを設ける(変更があった場合は記録を残す) 特に、更新のタイミングや入力方法、トラブルが発生した際の対応方針などは、事前に決めておくことで、スムーズな運用に繋がります。 例えば、更新のタイミングを毎週月曜日の午前10時と決めておけば、情報の鮮度が保たれ、誰がどのタイミングで入力・確認すべきかが明確になります。 また、社内マニュアルを用意し、正しい入力ルールを全員に共有しておけば、誤入力や表記ゆれを防ぐことができます。 万が一誤ってデータを削除してしまった場合に備え、復元方法や変更履歴の確認方法を周知しておくと慌てず対応できます。 スプレッドシートでの顧客管理は、初期段階では非常に便利ですが、データ量が増えたり業務が高度化するにつれて、運用の限界が見えてきます。 特に、顧客データを活用して成約率の向上や営業効率の改善を目指す段階になると、分析やレポート作成の手間が増え、スプレッドシートだけでは対応が難しくなってきます。 例えば、成約率の推移を見たいときに、毎回フィルターをかけて集計し、グラフを作るといった作業が発生します。また、チーム全体でリアルタイムに情報を共有したり、個別のアクション管理を行うには、スプレッドシートだけでは機能が不足しているのが実情です。 さらに、以下のような課題も生じやすくなります。 複雑な分析(例:案件ごとの成約率やリードの質)に時間がかかる ダッシュボードや自動レポートなどが作れず、状況把握が遅れる リマインダーや通知機能がないため、対応漏れのリスクが高い 業務が属人化しやすく、誰が何をやっているか把握しづらい このように、ある一定の規模を超えた顧客管理には、スプレッドシートでは対応しきれない局面が訪れます。そのため、データ活用やチームでの一元管理を本格的に進めたい場合は、専用の顧客管理ツールへの切り替えを検討する必要があります。 スプレッドシートは手軽に始められる一方で、運用の規模が大きくなるにつれて限界が見えてきます。そこで注目されるのが、顧客管理に特化したツールの活用です。 顧客管理ツールは、情報の一元管理、データの可視化、自動通知機能など、スプレッドシートにはない機能を備えています。 ここで、その具体的なメリットを見ていきましょう。 データの集計・分析が自動化できる 管理ツールには、集計やレポート作成を自動で行える機能が備わっていることが多く、手作業による集計やグラフ作成の手間を大幅に削減できます。 例えば、以下のような機能が使えます。 ダッシュボードで営業状況を一目で可視化 顧客属性や成約状況をリアルタイムでグラフ表示 KPIの推移や傾向分析も自動で対応 このように、数値の見える化が簡単にできることで、定例会議や進捗確認の場面でもすぐに状況を把握でき、意思決定のスピードが上がります。 顧客対応の抜け漏れを防げる 専用ツールにはリマインダーや通知機能があり、対応漏れや期限の過ぎたタスクを自動で知らせてくれます。これにより、属人的なミスを防止し、継続的かつ丁寧な顧客対応が可能になります。 例えば、次のような機能が便利です。 次回アクションの設定と期限通知 フォローアップのリマインダー自動送信 案件ごとの進捗管理画面で状況を一覧表示 こうした機能を活用すれば、対応忘れによる機会損失を未然に防げるだけでなく、担当者が代わってもスムーズに引き継ぎが可能です。 スプレッドシートでの顧客管理はスタートには適していますが、業務が拡大するにつれて限界が見えてきます。 そうしたタイミングでおすすめしたいのが、「monday CRM(マンデーシーアールエム)」です。monday CRMは、顧客情報の整理だけでなく、商談管理や営業活動の進捗把握、チーム内での情報共有まで、すべてを一つのプラットフォーム上で行える点が大きな特徴です。 例えば、以下のような機能が営業・顧客管理を効率化します。 顧客データの一元管理(カスタム項目に対応) 商談ステージをボード形式で直感的に管理 リマインダーや自動アクション設定でフォロー漏れを防止 ダッシュボードで成約率・対応状況をリアルタイムに可視化 権限設定や履歴管理で安全にチーム運用が可能 また、直感的な操作性により、ITスキルがなくてもすぐに使いこなせる点も魅力です。必要な顧客情報を整理し、営業活動に集中できる環境を整えられます。 「スプレッドシートでは管理が煩雑になってきた」「営業活動をもっと効率的に見える化したい」と感じている方は、ぜひmonday CRMの導入を検討してみてください。無料トライアルも用意されているため、まずは体験してみることをおすすめします。 今すぐmonday CRMを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

WBS(作業分解構成図)とは?作成方法や種類・メリットを徹底解説

プロジェクト管理において、「ある作業が抜けてしまってた」「進捗の遅れに気づかなかった」といった経験をしたことはないでしょうか?プロジェクトが複雑になるほど、タスクの抜け漏れや進捗の遅れは大きなリスクに繋がります。 そこで役立つのが、WBS(作業分解構成図)です。WBSは、作業を細かく分けて整理することで、計画的に進める手法として多くの現場で採用されています。 本記事では、WBSの基本的な考え方からその種類、作成手順、導入による効果までを、わかりやすく紹介していきます。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) WBS(作業分解構成図)とは、プロジェクトに必要な作業を細かく分けて整理し、全体像を見える形にしたものです。正式には「Work Breakdown Structure」と呼ばれ、目標や成果の達成のために必要な作業を、複数の階層に分けて表します。 これを作成することで、チーム全体で共通の認識を持てるため、スケジュールや人員の管理にも役立ち、多くのプロジェクトで欠かせない手法として活用されています。 WBSは、単に作業をリストアップしただけのものではありません。プロジェクト全体を「見える化」し、チームが連携しやすくなる体制づくりにも大きな役割を果たします。作業を細かく分けて整理することで、漏れや重複を防ぎ、実現可能なスケジュールの設定や必要な作業ステップの正確な見極めが可能になります。 また、担当範囲を明確にすることで責任の所在がはっきりし、部署をまたぐプロジェクトでも円滑に進めやすくなります。 さらに、タスクの対象範囲も明確になるため、後からのタスク追加や作業量の超過を防ぎ、納期や品質を守るための基盤構築にも繋がります。 WBSを効果的に使うには、単に作業をリストアップするだけでは不十分です。プロジェクトの目的に沿って、段階ごとに整理し、分かりやすい形に構造化していくことが必要です。 ここでは、WBSを作るための、実際の手順をご紹介します。 1.必要な作業を洗い出す WBSを作る最初のステップは、プロジェクトのゴールと成果物を明確にし、それを基準に必要な作業を洗い出すことです。 まずは「目的」と「成果物」をはっきりさせ、それを構成する複数の要素に分解します。次に、各要素を実現するための手順を整理し、具体的なタスクに落とし込みます。 このとき大切なのは、作業の漏れをなくすことです。関係者へのヒアリングや過去のプロジェクト記録を参考にしながら、リストを丁寧に見直していきましょう。 2.作業の粒度・順序を整理する 洗い出した作業工程は、そのままWBSに落とし込むのではなく、それぞれの作業密度を調整し、適切な順番に並べ替えておきましょう。作業内容が大まかすぎると進行スピードが遅くなったり進捗の把握が曖昧になったりし、逆に細かすぎると煩雑になってしまいます。 目安としては、1〜5日程度で完了できる作業単位に分けると、管理しやすいWBSになると言われています。 あわせて、スケジュールや依存関係の把握をしやすくするため、タスク同士の前後関係を整理しておくのがおすすめです。 3.作業の構造化と期日の設定 作業内容を整理できたら、それをWBSとして階層的に構造化していきます。大きな流れを示す「親タスク」と、その下にある「子タスク」に分けて整理することで、全体像と細部の両方を見渡しやすくなります。 さらに、それぞれの作業に実施期間や期日を設定し、スケジュールと結びつけることで、遅れや作業の重複といったリスクを早めに察知できる仕組みを整えることが可能です。 4.担当者を設定する 最後に、それぞれのタスクに責任者を割り当てましょう。 タスクによっては複数人が関わる場合もありますが、その際も主な担当者を決めておくことで、責任の不明確さや作業の重複を避けることができます。 WBSの作成時にはいくつかの重要なポイントがあります。ここでは、WBSを実践的かつ現場で使える形に仕上げるためのポイントについて解説します。 プロジェクトに余裕を持たせる WBSをもとにスケジュールを立てる際は、あらかじめバッファ(時間やリソースの余裕)を設けておくことが大切です。すべてを最短で組んでしまうと、思わぬトラブルや遅れが生じたときに対応が難しくなります。 特に他部門や外部委託業者との連携が必要な作業では、調整に時間を要することも少なくありません。安定した進行を実現するためにも、余裕を持った計画設計を意識しましょう。 チームメンバーと早期に認識をすり合わせる WBSの作成は、プロジェクトマネージャーだけが担うものではなく、関わるメンバー全員で取り組むべき作業です。特に作業を細かく分けたり役割を決めたりする場面では、現場の担当者や各部門の責任者の意見を取り入れることで、現実的な内容のWBSに仕上げることができます。 初期の段階で認識をそろえておけば、「聞いていなかった」「想定と違った」といった行き違いを防ぐことができ、プロジェクトを安定して進めやすくなります。 ツールを活用する WBSの作成・管理には、専用のプロジェクト管理ツールを使うことで効率を大きくアップさせることができます。Excelなどでも作成は可能ですが、ツールを利用すれば、作成したWBSをガントチャート表示にして進捗を一目で把握することができ、リアルタイムの更新や通知機能でチーム全員と常に最新の状況を共有することも可能です。 さらに、権限管理や自動化といった機能も備わっており、作業の漏れや認識のズレを防ぎやすくなります。 WBS(作業分解構成図)を効率的に運用するには、そのためのツール選びが重要です。数あるツールの中でも注目されているのがmonday.comです。 monday.comを活用すれば、WBSを簡単に構築し、効率的に運用することができます。ここでは、その具体的な方法をご紹介します。 1.WBSテンプレートを選ぶ monday.comには、WBSをすぐに作成できる「WBSテンプレート」が用意されています。基本的な枠組みがあらかじめ設定されているため、初めての方でもスムーズに作成できるのが特徴です。 WBSテンプレートを使うには、まずmonday.comのホーム画面から「新しいボードを作成」をクリックし、「テンプレートから作成」を選びます。カテゴリー一覧から「プロジェクト管理」を開くと「WBSテンプレート」が表示されるので、これを選択してボードを作成すれば準備完了です。 2.各タスクの詳細設定を行う 各作業に担当者を割り当てて責任の所在を明確にしたり、期限を設定して進捗が遅れていないかを常に確認できるようにしておくと良いでしょう。 さらにタスク間の依存関係を設定することで、「どの作業が終われば次に進めるか」が整理され、プロジェクト全体の流れを直感的につかむことができます。 担当者割り当ての操作手順は、担当者の割り当てに「列」を追加し、各タスクのチームメンバーを選択するだけです。期限の設定は「日付」で行い、依存関係の管理は「依存関係列」を追加して、関連するタスク同士を紐付ければ完了です。これらの複数の設定を組み合わせることで、WBSの粒度を保ちながら効率的にプロジェクトを管理することができます。 3.ワークフローの自動化 WBSを効果的に運用するためには、自動化機能を活用するのもおすすめです。例えば、プロジェクトのステータスが変わったときに担当者へ通知を送る、締め切りが近づいたらリマインダーを表示する、次の担当者に作業を自動で割り当てるといった設定しておくことで、確認漏れや対応の遅れを防ぐことができます。 手順としては、以下のようになります ボード右上の「自動化(Automations)」をクリックする 「新しい自動化を作成」を選択する テンプレート一覧から「ステータスが変更されたら通知する」「期日が近づいたらリマインドする」などのルールを選ぶ 条件や通知先を設定する 必要に応じてドラッグ&ドロップでカスタマイズし、ワークフローに合わせて調整する ドラッグ&ドロップで簡単にカスタマイズできるため、プロジェクトの状況に合わせた柔軟なワークフローを構築できます。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) WBS(作業分解構成図)は、プロジェクト全体を見渡し、作業の抜け漏れや重複を防ぐために欠かせない管理手法です。ただ、実際に図を作ろうとすると「要素の整理が難しい」「更新が手間」といった壁にぶつかることも少なくありません。 そこで便利なのが、monday.comです。テンプレートを使えばWBSがゼロの状態からでもスムーズに作成でき、担当者や期限の割り当ても簡単です。情報はリアルタイムで共有され、タスクの流れも自動化できるので、「誰がどこまで進めているか」が常に一目瞭然です。 ぜひ無料トライアルで、皆さんのチームやワークフローとの相性を試してみてください。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) よくある質問 Q.わかりやすいWBS(作業分解構成図)とはどのようなものですか? わかりやすいWBSの条件には、「説明のしやすさ」と「管理のしやすさ」という二つの大切な点があります。 まず「説明のしやすさ」とは、関係者がその内容を簡単に説明でき、誰が見ても作業の目的がはっきりわかる状態を指します。 一方で「管理のしやすさ」とは、それぞれの作業に責任者が割り当てられ、進捗や成果を具体的に確認できることを意味します。各タスクが実際に取り組みやすいボリュームに分けて整理されているかどうかが、WBSの良しあしを左右します。 Q.どんなプロジェクトでもにWBS(作業分解構成図)が必要ですか? 基本的に、どのプロジェクトにもWBSは欠かせません。もしはっきりと設定されていない場合でも、ほとんどのプロジェクトには作業内容や予算、スケジュールのイメージがあるでしょう。 ただし、それが文書として残されていない場合、タスクの漏れや認識の食い違いが起こるリスクが高くなるため、WBSを作っておいた方が安心してプロジェクトを進められます。 Q.WBS(作業分解構成図)とタスクリストの違いは何ですか? タスクリストは、やるべき作業を順番に並べた、いわば「やることリスト」です。これに対してWBSは、プロジェクト全体を成果物や作業単位ごとに分け、階層的に整理した構造を持ちます。WBSは「何を達成するか(成果物)」を軸に作られ、その下に必要な作業が位置づけられます。 Q.WBS(作業分解構成図)にはどの程度までタスクの詳細を記載すべきでしょうか? WBSの作成は、実際に実行や管理ができるレベルまで作業分解していくことが重要です。ただし、あまり細かくしすぎると逆に管理が煩雑になり、効率が悪くなってしまうため注意が必要です。 もちろん、プロジェクトの内容やチームの体制に応じて調整は必要ですが、タスクを適切なボリュームに分けることが、スムーズな進行と管理にも繋がります。 Q.WBS(作業分解構成図)はアジャイル手法でも活用できますか? もちろんです。アジャイル型のプロジェクトでは、最初から細かい作業まで決めるのではなく、まずは「どんな機能や成果物を目指すか」といった大まかな枠組みを整理するためにWBSを使います。 細かい作業内容は、その後の短いサイクル(スプリント)ごとに、タスクの内容を具体化したり見直したりしながら進めていきます。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Q.\u308f\u304b\u308a\u3084\u3059\u3044WBS\uff08\u4f5c\u696d\u5206\u89e3\u69cb\u6210\u56f3\uff09\u3068\u306f\u3069\u306e\u3088\u3046\u306a\u3082\u306e\u3067\u3059\u304b?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u308f\u304b\u308a\u3084\u3059\u3044WBS\u306e\u6761\u4ef6\u306b\u306f\u3001\u300c\u8aac\u660e\u306e\u3057\u3084\u3059\u3055\u300d\u3068\u300c\u7ba1\u7406\u306e\u3057\u3084\u3059\u3055\u300d\u3068\u3044\u3046\u4e8c\u3064\u306e\u5927\u5207\u306a\u70b9\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002\n\u307e\u305a\u300c\u8aac\u660e\u306e\u3057\u3084\u3059\u3055\u300d\u3068\u306f\u3001\u95a2\u4fc2\u8005\u304c\u305d\u306e\u5185\u5bb9\u3092\u7c21\u5358\u306b\u8aac\u660e\u3067\u304d\u3001\u8ab0\u304c\u898b\u3066\u3082\u4f5c\u696d\u306e\u76ee\u7684\u304c\u306f\u3063\u304d\u308a\u308f\u304b\u308b\u72b6\u614b\u3092\u6307\u3057\u307e\u3059\u3002\n\u4e00\u65b9\u3067\u300c\u7ba1\u7406\u306e\u3057\u3084\u3059\u3055\u300d\u3068\u306f\u3001\u305d\u308c\u305e\u308c\u306e\u4f5c\u696d\u306b\u8cac\u4efb\u8005\u304c\u5272\u308a\u5f53\u3066\u3089\u308c\u3001\u9032\u6357\u3084\u6210\u679c\u3092\u5177\u4f53\u7684\u306b\u78ba\u8a8d\u3067\u304d\u308b\u3053\u3068\u3092\u610f\u5473\u3057\u307e\u3059\u3002\u5404\u30bf\u30b9\u30af\u304c\u5b9f\u969b\u306b\u53d6\u308a\u7d44\u307f\u3084\u3059\u3044\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u306b\u5206\u3051\u3066\u6574\u7406\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u304b\u3069\u3046\u304b\u304c\u3001WBS\u306e\u826f\u3057\u3042\u3057\u3092\u5de6\u53f3\u3057\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q.\u3069\u3093\u306a\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u3067\u3082\u306bWBS\uff08\u4f5c\u696d\u5206\u89e3\u69cb\u6210\u56f3\uff09\u304c\u5fc5\u8981\u3067\u3059\u304b?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u57fa\u672c\u7684\u306b\u3001\u3069\u306e\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306b\u3082WBS\u306f\u6b20\u304b\u305b\u307e\u305b\u3093\u3002\u3082\u3057\u306f\u3063\u304d\u308a\u3068\u8a2d\u5b9a\u3055\u308c\u3066\u3044\u306a\u3044\u5834\u5408\u3067\u3082\u3001\u307b\u3068\u3093\u3069\u306e\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306b\u306f\u4f5c\u696d\u5185\u5bb9\u3084\u4e88\u7b97\u3001\u30b9\u30b1\u30b8\u30e5\u30fc\u30eb\u306e\u30a4\u30e1\u30fc\u30b8\u304c\u3042\u308b\u3067\u3057\u3087\u3046\u3002\n\u305f\u3060\u3057\u3001\u305d\u308c\u304c\u6587\u66f8\u3068\u3057\u3066\u6b8b\u3055\u308c\u3066\u3044\u306a\u3044\u5834\u5408\u3001\u30bf\u30b9\u30af\u306e\u6f0f\u308c\u3084\u8a8d\u8b58\u306e\u98df\u3044\u9055\u3044\u304c\u8d77\u3053\u308b\u30ea\u30b9\u30af\u304c\u9ad8\u304f\u306a\u308b\u305f\u3081\u3001WBS\u3092\u4f5c\u3063\u3066\u304a\u3044\u305f\u65b9\u304c\u5b89\u5fc3\u3057\u3066\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u3092\u9032\u3081\u3089\u308c\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q.WBS\uff08\u4f5c\u696d\u5206\u89e3\u69cb\u6210\u56f3\uff09\u3068\u30bf\u30b9\u30af\u30ea\u30b9\u30c8\u306e\u9055\u3044\u306f\u4f55\u3067\u3059\u304b?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u30bf\u30b9\u30af\u30ea\u30b9\u30c8\u306f\u3001\u3084\u308b\u3079\u304d\u4f5c\u696d\u3092\u9806\u756a\u306b\u4e26\u3079\u305f\u3001\u3044\u308f\u3070\u300c\u3084\u308b\u3053\u3068\u30ea\u30b9\u30c8\u300d\u3067\u3059\u3002\u3053\u308c\u306b\u5bfe\u3057\u3066WBS\u306f\u3001\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u5168\u4f53\u3092\u6210\u679c\u7269\u3084\u4f5c\u696d\u5358\u4f4d\u3054\u3068\u306b\u5206\u3051\u3001\u968e\u5c64\u7684\u306b\u6574\u7406\u3057\u305f\u69cb\u9020\u3092\u6301\u3061\u307e\u3059\u3002WBS\u306f\u300c\u4f55\u3092\u9054\u6210\u3059\u308b\u304b\uff08\u6210\u679c\u7269\uff09\u300d\u3092\u8ef8\u306b\u4f5c\u3089\u308c\u3001\u305d\u306e\u4e0b\u306b\u5fc5\u8981\u306a\u4f5c\u696d\u304c\u4f4d\u7f6e\u3065\u3051\u3089\u308c\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q.WBS\uff08\u4f5c\u696d\u5206\u89e3\u69cb\u6210\u56f3\uff09\u306b\u306f\u3069\u306e\u7a0b\u5ea6\u307e\u3067\u30bf\u30b9\u30af\u306e\u8a73\u7d30\u3092\u8a18\u8f09\u3059\u3079\u304d\u3067\u3057\u3087\u3046\u304b?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "WBS\u306e\u4f5c\u6210\u306f\u3001\u5b9f\u969b\u306b\u5b9f\u884c\u3084\u7ba1\u7406\u304c\u3067\u304d\u308b\u30ec\u30d9\u30eb\u307e\u3067\u4f5c\u696d\u5206\u89e3\u3057\u3066\u3044\u304f\u3053\u3068\u304c\u91cd\u8981\u3067\u3059\u3002\u305f\u3060\u3057\u3001\u3042\u307e\u308a\u7d30\u304b\u304f\u3057\u3059\u304e\u308b\u3068\u9006\u306b\u7ba1\u7406\u304c\u7169\u96d1\u306b\u306a\u308a\u3001\u52b9\u7387\u304c\u60aa\u304f\u306a\u3063\u3066\u3057\u307e\u3046\u305f\u3081\u6ce8\u610f\u304c\u5fc5\u8981\u3067\u3059\u3002\n\u3082\u3061\u308d\u3093\u3001\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u5185\u5bb9\u3084\u30c1\u30fc\u30e0\u306e\u4f53\u5236\u306b\u5fdc\u3058\u3066\u8abf\u6574\u306f\u5fc5\u8981\u3067\u3059\u304c\u3001\u30bf\u30b9\u30af\u3092\u9069\u5207\u306a\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u306b\u5206\u3051\u308b\u3053\u3068\u304c\u3001\u30b9\u30e0\u30fc\u30ba\u306a\u9032\u884c\u3068\u7ba1\u7406\u306b\u3082\u7e4b\u304c\u308a\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q.WBS\uff08\u4f5c\u696d\u5206\u89e3\u69cb\u6210\u56f3\uff09\u306f\u30a2\u30b8\u30e3\u30a4\u30eb\u624b\u6cd5\u3067\u3082\u6d3b\u7528\u3067\u304d\u307e\u3059\u304b?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u3082\u3061\u308d\u3093\u3067\u3059\u3002\u30a2\u30b8\u30e3\u30a4\u30eb\u578b\u306e\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u3067\u306f\u3001\u6700\u521d\u304b\u3089\u7d30\u304b\u3044\u4f5c\u696d\u307e\u3067\u6c7a\u3081\u308b\u306e\u3067\u306f\u306a\u304f\u3001\u307e\u305a\u306f\u300c\u3069\u3093\u306a\u6a5f\u80fd\u3084\u6210\u679c\u7269\u3092\u76ee\u6307\u3059\u304b\u300d\u3068\u3044\u3063\u305f\u5927\u307e\u304b\u306a\u67a0\u7d44\u307f\u3092\u6574\u7406\u3059\u308b\u305f\u3081\u306bWBS\u3092\u4f7f\u3044\u307e\u3059\u3002\n\u7d30\u304b\u3044\u4f5c\u696d\u5185\u5bb9\u306f\u3001\u305d\u306e\u5f8c\u306e\u77ed\u3044\u30b5\u30a4\u30af\u30eb\uff08\u30b9\u30d7\u30ea\u30f3\u30c8\uff09\u3054\u3068\u306b\u3001\u30bf\u30b9\u30af\u306e\u5185\u5bb9\u3092\u5177\u4f53\u5316\u3057\u305f\u308a\u898b\u76f4\u3057\u305f\u308a\u3057\u306a\u304c\u3089\u9032\u3081\u3066\u3044\u304d\u307e\u3059\u3002\n" } } ] } 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

長期的な「顧客ロイヤルティ」を築く5つの方法