問い合わせ管理をExcelで始める方法|作り方からメリット・デメリット、運用のコツまでご紹介

問い合わせの件数が増えると、対応内容を整理したり、抜け漏れを防いだりするのが難しくなりますよね。 そんなときに頼りになるのが、手軽に始められる「Excelでの問い合わせ管理」です。特別なシステムを導入しなくても、Excelなら誰でもすぐに一覧表を作成でき、チームで共有もしやすいのが魅力です。 この記事では、Excelで問い合わせ管理表を作る具体的な手順や、運用をスムーズにするコツを丁寧に解説します。さらに、データ量が増えてExcelだけでは少し手間がかかってきた場合に検討したい次のステップとして、おすすめの管理ツールをご紹介します。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 問い合わせ対応を仕組み化したいと思ったとき、「まずはExcelで管理してみよう」と考える方は多いでしょう。 まずは、Excelで問い合わせ管理を行う際の主なメリットを整理してご紹介します。 1. 無料で使える(既存環境を活用できる) Excelは多くの企業ですでに導入されているため、新たなコストをかけずにすぐ始められます。操作性に慣れているメンバーも多く、導入のハードルが低いのが最大の魅力です。 2. 自由に項目やデザインをカスタマイズできる 問い合わせ内容、顧客名、対応ステータスなど、自社の業務に合わせて項目を自由に追加できます。セルの色分けや条件付き書式を使えば、ステータスを視覚的に整理することも可能です。 3. 小規模チームや担当者1〜2名の業務には十分対応可能 シンプルな構成でも管理ができるため、少人数での問い合わせ対応や、問い合わせ件数が少ない段階には最適です。まずは小さく始めて運用を確立するには、非常に使いやすいツールだと言えるでしょう。 Excelを使えば手軽に問い合わせ内容を一覧化できますが、運用を続けるうちにいくつかのデメリットも見えてきます。ここでは、主なデメリットをご紹介します。 1. ファイル共有・同時編集の難しさ 複数人で同時に作業を行うと、新しいファイルがどれかわからなくなるトラブルが発生しやすくなります。クラウド共有を使う手もありますが、常に通信環境に依存する点も課題です。 2. 履歴追跡やステータス管理が手作業になる 誰がいつ対応したか、どのようなやり取りをしたかを記録するには、毎回手動で入力する必要があります。対応状況を把握するまでに時間がかかり、抜け漏れの原因にもなりやすいというデメリットがあります。 3. データ増加によるファイル破損・遅延 問い合わせが増えるほどデータ量は膨らみ、ファイルの読み込みが遅くなったり、最悪の場合、破損するリスクも出てきます。Excelはあくまで表計算ツールであるため、大量データの管理には限界があります。 問い合わせ管理をこれから始める方は、まず既存の無料テンプレートを活用するのが効率的です。多くの企業やメディアが問い合わせ管理用のExcelテンプレートを公開しており、それをベースにカスタマイズすれば、ゼロから作るよりもスムーズに運用を始められます。 ここでは、一般的なテンプレートを参考にした作り方と、編集のポイントをご紹介します。 1. 必要な項目を整理する テンプレートを開くと、問い合わせ対応に必要な基本項目があらかじめ設定されています。 代表的な項目は次の通りです。 受付日 顧客名 連絡先(メールアドレスや電話番号など) 問い合わせ内容 担当者 対応状況 対応日 さらに運用を工夫したい場合は、次のような項目を追加すると良いでしょう。 優先度(緊急度を判断) カテゴリ(製品やサービス別) 対応チャネル(メール/電話/フォームなど) 例えば「カテゴリ」を設定しておけば、よくある質問を集計してFAQ化するなど、ナレッジ共有にも活用できます。 大切なのは「意味のない項目を増やさないこと」「情報は使える形で残すこと」です。 (画像参照元:ビズ研) 2. データ入力ルールを決める 誰が入力しても同じ形式になるように、入力ルールを統一しておきましょう。Excelの「データの入力規則」機能を使えば、誤入力を防ぎつつデータの整合性を保てます。 対応状況:プルダウンで「未対応/対応中/完了」を選択できるようにする カテゴリ:指定したリストからのみ選択できるよう制限をかける 対応期限:日付形式で入力ミスを防止し、誤入力時にエラーを表示 上記の設定をしておくと、後からの集計やフィルタリングが格段にスムーズになります。 3. 対応ステータスを色分けして見やすくする 問い合わせの進捗を一目で把握できるように、色分けも活用しましょう。条件付き書式を設定すると、内容に応じて自動でセルの色が変わります。 さらに、「対応期限」が過ぎた場合は自動で赤色に変わるルールを設定すれば、対応漏れの防止にも繋がります。 4. 運用を開始する 作成した管理表は、実際に問い合わせ対応の流れに組み込みながら運用していきましょう。新しい問い合わせを受けたらすぐにExcelに登録し、担当者や優先度を入力します。 進行中のものは「対応中」、完了したら「完了」に更新するなど、シンプルなルールを徹底するだけでも対応漏れを大幅に減らせます。 5. ピボットテーブルで集計・レポートを作る 一定期間運用してデータが溜まったら、ピボットテーブルを使って集計・分析してみましょう。担当者別やカテゴリ別の問い合わせ件数を可視化することで、改善点がみつかりやすくなります。 例えば、次のような指標を設定できます。 カテゴリ別の問い合わせ件数 対応完了までの平均日数 担当者ごとの対応件数 作り方は簡単で、データ範囲を選択し、[挿入] → [ピボットテーブル] を選ぶだけ。あとは「行」「列」「値」に集計項目を配置すれば、問い合わせ件数や対応スピードを自動で集計できる表が完成します。 定期的に見直しを行い、件数の増減や対応スピードをチェックすると改善点がみつかります。“作って終わり”ではなく、使いながら少しずつ最適化していくことが、Excel運用を成功させるコツです。 Excelは、問い合わせ管理の第一歩として非常に優れたツールです。しかし、長く使い続けるほどに「共有が難しい」「動作が重くなる」といった課題が出てきます。 ここからは、Excelで運用を続けるうえで押さえておきたい3つの注意点をご紹介します。 ファイルの共有方法 最も多いトラブルは「最新版がどれかわからなくなる」という問題です。メールでExcelファイルを送受信したり、個人PCに保存したまま編集したりすると、同じファイルが複数存在してしまい、バージョン管理が崩れてしまいます。 チームで同時に編集する場合は、OneDriveやSharePointなどのクラウドストレージ上で共同編集するのがおすすめです。これらのサービスなら、リアルタイムでの編集が可能になり、履歴も自動で残ります。 なお、以前のExcelにあった「共有ブック」機能はエラーが起きやすいため、現在は推奨されていません。Microsoft公式ヘルプでも案内されている通り、共同編集を行う場合は「Excelでブックを共同編集する」という機能を利用しましょう。 セキュリティ・個人情報保護 問い合わせ管理では、顧客名やメールアドレスなどの個人情報を扱います。そのため、セキュリティ対策を怠ると情報漏えいのリスクが高まります。 具体的には、次のような対策を講じておきましょう。 ファイルにパスワードを設定して、閲覧を制限する 部署フォルダでアクセス権限を設定し、関係者以外は開けないようにする ファイルを社外へ持ち出す際の社内ルールを明文化しておく 顧客データを扱う以上、社内ルールを明確にし、アクセス管理は徹底することが重要です。 データ肥大化・履歴の煩雑化 問い合わせ件数が増えてくると、Excelファイルはどんどん重くなります。開くのに時間がかかったり、検索が遅くなったりといった不便が増え、最終的にはファイル破損のリスクも出てきます。 この問題を防ぐには、以下のような方法が有効です。 管理表を月ごと・年ごとに分割して運用する 古いデータは別ファイルに移してアーカイブ化する 複雑な履歴を扱う場合は、Accessやクラウド型ツールへの移行を検討する 問い合わせが少ないうちはExcelで十分ですが、データが増えると「対応状況が見えにくい」「履歴管理が手作業で大変」といった課題が顕著になります。 もしこうした悩みを感じ始めたら、次のステップとして専用の問い合わせ管理ツールを検討すると良いでしょう。 ここでは、Excelからツール化を検討すべきサインを5つご紹介します。もし当てはまる項目が多ければ、見直しのタイミングかもしれません。 1. 1か月あたりの問い合わせ件数が100件を超える 件数が多くなると、1件ごとの登録や更新に時間がかかり、入力漏れや対応遅れが起こりやすくなります。シート内で探す・並べ替える作業も増え、全体を把握するのが難しくなってきます。 2. 担当者が3人以上いる 複数の担当者が同時に作業すると、どのファイルが最新なのかわからなくなることがあります。上書きや記録の重複が発生しやすく、管理責任者が確認に追われてしまうケースもあります。 3. 対応履歴を残す・共有するのが負担になっている メールの内容や電話対応の記録をすべて手入力するのは、手間がかかります。対応履歴を整理するだけで時間を取られ、肝心の問い合わせ対応が後回しになることもあります。 4. チャネルがメール/フォーム/電話と複数存在する 問い合わせ経路が増えると、情報があちこちに分散しやすくなります。どの窓口から来た問い合わせなのかを追うのに時間がかかり、抜け漏れの原因になります。 5. 期限遵守や顧客満足度を可視化したい Excelでも期限日を記録することはできますが、「どのくらい遅延しているか」「どの担当者に偏りがあるか」までは見えにくいのが実情です。問い合わせ対応の質を客観的に把握したいとき、Excelでは情報整理に限界を感じる瞬間があります。 Excelとツールの違いを比較 項目Excel問い合わせ管理ツール 自動化手作業で更新・集計が必要返信・担当割り当て・リマインドを自動化 共有・同時編集ファイル共有に制約あり複数人がリアルタイムで編集可能 見える化関数・色分けで手動設定ダッシュボードで進捗を自動表示 セキュリティパスワード保護のみアクセス権限管理・操作履歴の記録あり コスト無料またはOfficeライセンス内で利用可無料プラン~有料プランまで選択可 Excelは柔軟にカスタマイズでき、導入コストも低いため小規模な業務や一時的な管理には適しています。ただし、更新や共有は基本的に手作業に依存するため、担当者が増えると抜け漏れや情報の重複が発生しやすい点が課題です。 一方、問い合わせ管理ツールは最初の学習コストや利用料がかかる場合があるものの、自動化や可視化の仕組みが整っており、複数人での運用やセキュリティ面でも安心です。特に「案件数が増える」「関わるメンバーが多い」といったケースでは、ツールを導入することで効率化と品質維持が期待できます。 Excelは「まず始める」には最適なツールですが、問い合わせ量やチーム規模が拡大すると、どうしても限界が見えてきます。手作業での管理に限界を感じ始めたら、次のステップとして問い合わせ管理ツールの導入を検討してみましょう。 おすすめは、monday.com(マンデードットコム)が提供する問い合わせ対応専用の製品「monday service」です。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 自動チケット化と担当者割り当て monday serviceでは、問い合わせが届くたびに手動でExcelへ転記する作業が不要になります。 受信したメールやフォームからの問い合わせは自動でチケット化され、あらかじめ設定した条件(問い合わせ内容・カテゴリ・優先度など)に基づいて担当者が自動的に割り当てられます。 例えば「契約関連」は営業担当へ、「技術サポート」は開発チームへ、といった具合に自動で振り分けることが可能です。これにより、対応漏れや二重対応を防ぎ、誰がどの案件を進めているかが一目でわかります。 Excelのように一覧で管理しながらも、データ共有や自動化、リアルタイム通知といった機能を備えています。 ここからは、特に現場で役立つ主要機能をご紹介します。 対応期限管理とリマインド通知 monday serviceでは、各チケットに対応期限(SLA)を設定でき、期日が近づくと自動でリマインド通知が届く仕組みになっています。 「初回返信は24時間以内」「クレーム対応は3営業日以内」といったルールをあらかじめ決めておけば、期限を過ぎる前にアラートが飛び、チーム全体で対応の優先順位をすぐに判断できます。 Excelで行っていた「期限を過ぎたらセルを赤にする」といった管理を、monday serviceでは自動で行えます。チーム内での通知も自動でされるため、対応の遅れを防ぎ、顧客満足度の向上にも繋がります。 ナレッジポータル・FAQ公開 問い合わせ対応を効率化するもう一つのポイントは、「同じ質問を何度も受けない仕組み」を作ることです。monday serviceでは、過去の問い合わせ内容や対応履歴をデータベース化し、ナレッジポータル(FAQ)として社内外に公開できます。 顧客から頻繁に寄せられる「請求書の再発行方法」や「ログインエラーの対処法」などをまとめておけば、顧客自身が自己解決できるようになり、問い合わせ件数を自然に減らすことができます。 また社内向けにナレッジを共有しておけば、新人担当者でも過去の事例を参照しながらスムーズに対応できるでしょう。 Excelで問い合わせ内容を記録するだけでは実現しづらかった、問い合わせを減らす管理をできるのがmonday serviceの強みです。 ダッシュボードで対応品質を見える化 monday serviceのダッシュボードは、単なる進捗表示ではなく、チーム全体の対応傾向を分析するための機能です。 日々の対応データをもとに、問い合わせ件数や平均対応時間、期限を過ぎた割合などを自動で整理。グラフやチャートに変換されるので、数字を追うよりも早く状況をつかめます。 これにより、「どの期間に問い合わせが集中しているか」「対応が遅れやすいカテゴリはどれか」といった改善のヒントを素早く把握できるのです。 これまでExcelで手作業していた集計も不要になり、会議や報告の準備が格段に楽になります。 AIによる自動分類・返信支援 monday serviceの大きな特徴の一つが、AIによる問い合わせ対応の支援機能です。 顧客から届いた問い合わせ内容をもとに、返信文の下書きを自動で提案してくれるほか、内容を分析して緊急度や優先度を自動で判定します。 例えば、クレームやサービス停止に関するメッセージは「高優先度」、情報確認だけの問い合わせは「低優先度」といった具合に自動でタグが付きます。これによって、どの案件を先に処理すべきかがすぐにわかり、チーム全体の判断もスムーズになります。 問い合わせ管理の第一歩は、まず情報を自分たちの手で整理してみることから始まります。Excelはどのような情報を残すべきか、どうすれば共有しやすいか、といった感覚をつかむのには便利な方法です。 しかし、問い合わせ件数や担当者が増えてくると、入力や共有の負担が大きくなります。そのときは、より効率的な方法に切り替えましょう。 monday serviceは、自動化や共有、ナレッジの蓄積までチーム全体で行える環境を整えます。 Excelでの管理に課題感を感じている方、また今後の拡張性を考えて最初からツール利用を検討している方は、monday serviceの無料トライアルを試してみてください。 今すぐmonday serviceを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

1 分 で読めます

目標管理表はExcel・スプレッドシートの無料テンプレートで簡単作成!

チームや部署で目標管理を行う際、「どのような項目を設定すれば良いかわからない」「毎回シートを作るのが面倒」と感じたことはありませんか? そんな時に役立つのが、すぐに使える目標管理表のテンプレートです。 本記事では、ExcelやGoogleスプレッドシートで使える無料テンプレートを紹介するとともに、目標管理の効率を高めるポイントや専用ツールの活用法も解説します。業務を「見える化」し、管理や評価をスムーズに進めましょう。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 目標管理テンプレートとは、目標設定・進捗管理・評価といった情報を整理・共有するためのひな型です。ExcelやGoogleスプレッドシートなどのツールを活用することで、個人でもチームでもすぐに使えるのが魅力です。 特に、初めて目標管理を行う方にとって、すでに設計済みのテンプレートは導入のハードルを大きく下げてくれます。 テンプレートを活用することで、目標管理の設計・運用を効率化できます。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。 目標管理の項目設計が省ける 目標管理をゼロから設計するのは手間がかかります。テンプレートを活用すれば、あらかじめ目標・進捗・評価などの項目が整理されているため、すぐに使い始めることが可能です。 テンプレートは以下のような内容で構成されていることが多く、初めての人でも迷うことなく利用できます。 目標(SMARTやOKRなどの形式) 期限や担当者の設定欄 進捗や達成状況の記入欄 評価コメントや次のアクション 目標や進捗を可視化できる テンプレートには表形式で目標や進捗状況を整理できる機能があり、メンバー全体の状況を一目で把握しやすく、比較や共有も簡単です。 会議や人事評価の場でも活用でき、意思決定が迅速に。 また目標が「見える化」されることで、プロジェクトの遅れや達成状況に対する改善アクションが取りやすくなるというメリットもあります。 無料のため導入コストがかからない 多くのテンプレートがExcelやGoogleスプレッドシート形式で無料配布されており、ダウンロードすればすぐに利用が始められます。 特に小規模チームやスタートアップでは、コストを抑えながら効率的に運用できるため、無料テンプレートの活用が効果的。 費用面でのリスクがないため、「まずは気軽に取り入れて試してみたい」という方でも安心して導入することができます。 ExcelとGoogleスプレッドシート形式のテンプレートは、それぞれに特長があり、業務スタイルに合わせて選ぶことができます。 ここでは、Excel版とGoogleスプレッドシート版無料テンプレートの特長を紹介します。 Excel版の目標管理テンプレート 画像参照:Microsoft「Officeテンプレート」 Excel版のテンプレートは、オフラインでも使えるため安定性があり、企業・個人を問わず幅広く利用されています。関数やマクロを使って、業務に合わせて自由にカスタマイズできる点が大きな魅力です。 インターネット接続なしでも使用できる 関数で進捗や達成率の自動計算が可能 マクロを組み合わせて自動化も実現 見た目や構成を自由に変更しやすい 以下のリンクから、Microsoftが提供するExcelの目標管理テンプレートをダウンロードしてみてください。 Excel版の目標管理テンプレートをダウンロードする Googleスプレッドシート版の目標管理テンプレート 画像引用:Googleスプレッドシートテンプレートギャラリー Googleスプレッドシートは、複数人でのリアルタイム編集や自動保存など、チームでの共同作業に適した機能が充実しています。クラウドベースで動作するため、場所を選ばず活用できる点が特長です。 同時編集が可能でチーム全体での共有に最適 自動保存によりデータの紛失リスクが少ない 更新履歴が残るため変更の追跡がしやすい モバイルからもアクセス可能で柔軟な運用が可能 以下のリンクから、スプレッドシートの目標管理テンプレートを開いて使用することができます。 Googleスプレッドシート版の目標管理テンプレートをダウンロードする テンプレートは便利な反面、運用においていくつかの課題もあります。特に、組織の成長につれ扱う情報量が増えると、手動更新の限界が見えてきます。 ここでは、テンプレートの使用時によく生じる問題点を紹介します。 規模拡大に伴う管理の限界 テンプレートは少人数チームでの運用には適していますが、メンバーや管理する目標の数が増えてくると、さまざまな課題が浮上してきます。 例えば、シートの更新作業が増えるため、入力や管理が煩雑になります。複数人で同時に編集を行うと、ファイルの競合が発生しやすくなり、意図しない上書きやデータの消失といったリスクも生まれます。 さらに、バージョン管理が難しくなり、どのファイルが最新版かが不明確になることで、情報の整合性が失われやすくなります。プロジェクトごとにファイルが増えていくにつれ、情報を一元的に管理するのが困難になり、必要なデータの検索や共有にも時間がかかるようになります。 このように、チームやプロジェクトの規模が大きくなるにつれて、テンプレートだけでは十分に対応しきれない場面が多くなるのが実情です。 進捗の追跡・分析が難しい テンプレートでは進捗や成果の分析を手動で行う必要があり、以下のような作業負担が発生します。 レポートの作成が毎回手作業で手間がかかる 数値やグラフの更新が面倒 集計ミスや記入漏れのリスクがある 分析の視点が担当者によってばらつく 情報を「記録」することはできても、「分析」するという点においては効率や正確性に課題が残るのが現状です。継続的な改善や成果の「見える化」を目指す場合には、より高度な分析機能を搭載したツールの導入が必須になります。 チームでのリアルタイムの連携機能が不十分 特にExcelの場合、ファイル単位での管理が基本のため、リアルタイムでの情報共有や連携には限界があります。編集権限の細かい設定ができず、担当外の人が内容を誤って変更してしまうリスクもあります。 また、「誰が」「いつ」「何を」変更したかの履歴を確認するのが難しく、トラブル時の対応が複雑になります。部署ごとにファイルを管理していると、他部署との情報共有が難しくなり、進捗状況の把握や目標の統一が難しくなることもあるでしょう。 さらに、テンプレートにはチャットやコメント機能がないため、ちょっとしたやり取りにも別のツールを併用する必要があります。結果として、複数の部署やプロジェクトが同時に動く環境では、テンプレート運用がかえって業務の足かせになる場合もあります。 こうした課題を解決するには、専用の業務管理ツールを活用するのが効果的です。 進捗の自動更新やステータス通知、ダッシュボードによる可視化機能を備えたツールを使えば、手作業の手間を大幅に削減でき、データの一元管理やリアルタイムでのチーム連携もスムーズになります。 中でも「monday.com(マンデードットコム)」は、タスクの視覚化・自動化・分析機能が充実しており、精度の高い目標管理をより効率的に行うことができます。テンプレートだけでは対応しきれなかったリアルタイム連携や進捗の見える化も簡単に実現するため、継続的な業務改善に繋がります。 monday.comは、目標やプロジェクトの管理を一元化できるクラウドツールです。ここではmonday.comの主な特長を紹介します。 視覚的なボードで進捗が一目でわかる タスクや目標を視覚的に管理できるため、従来のExcelやスプレッドシートと比べて操作性や情報把握のしやすさが格段に向上します。視覚的に設計されたボードで使える主な機能は以下の通りです。 カード形式でのタスク管理:各タスクがボード上にカードとして表示され、タイトル・担当者・期限・ステータスなどを一覧形式で確認できる。 進捗の色分け表示:タスクの状態を「未着手」「進行中」「完了」別に色分け。進捗状況を一目で把握できる。 ガントチャートによるスケジュール管理:プロジェクトの全体像やタスク間の依存関係を可視化し、スケジュール調整を直感的に行える。 ドラッグ&ドロップで編集が簡単:タスクの並び替えや日程の変更などが、マウス操作だけで柔軟に行える。 コメントやメモの追加が可能:タスクごとに情報を追加できるため、口頭や別ツールでのやり取りが不要。 上記の機能により、monday.comは単なる管理表ではなく、「見える化」と「効率化」を同時に実現するツールとして、チームの生産性を大きく高めてくれます。操作も直感的で、ITツールに不慣れな人でもすぐに使い始められるのも魅力です。 自動化機能で更新・通知を省力化 monday.comには自動化機能が搭載されており、日々の更新作業や通知の手間を大幅に省くことができます。手作業での報告やリマインドといったルーティン業務を減らすことで、チーム全体の生産性を向上させることが可能です。 主な自動化機能は、以下の通りです。 期限前にリマインダーを自動送信:設定した期限が近づくと、担当者に自動で通知が届く。 ステータス変更に応じて自動通知:タスクの進捗状況が「進行中」「完了」などに変更された際に、関連メンバーへ自動で通知が送られる。 条件に応じた自動アクションの設定:「特定の条件を満たしたら◯◯する」といった自動処理が可能。 こうした自動化で無駄なコミュニケーションコストを削減することで、チームメンバーは本来注力すべき業務に集中することができます。特に多忙な現場や複数のタスクが並行して進むプロジェクトでは、大きな効果を発揮します。 ダッシュボードで成果を分析できる 目標の達成状況や成果をダッシュボードでリアルタイムに可視化・分析することができます。数値を手作業で集計したり、レポートを作成したりする必要がなくなるため、管理が楽になり、全体像の把握もしやすくなります。 主な機能は以下の通りです。 グラフやチャートで目標達成率を表示:棒グラフや円グラフなどで達成度が一目で把握でき、進捗が「見える化」する。 チーム全体と個人の成果を比較:各メンバーのパフォーマンスを視覚的に比較できるため、チーム全体のバランスや課題が明確になる。 フィルターや条件付き表示で詳細分析:特定の期間や目標だけに絞って表示することができ、必要な情報を効率よく確認できる。 自動集計でレポート作成が不要に:データが自動で集計されるため、毎回の手作業によるレポート作成が不要になる。 このように、常に最新のデータをもとに成果を確認できるため、プロジェクトの評価や改善の判断をタイムリーに行うことが可能です。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) テンプレートは手軽ですが、規模が拡大したり、より高い精度が求められる場面では機能に限界があります。目標管理を本気で効率化したいなら、monday.comのような専用ツールを導入するのが最も効果的です。 視覚的な管理、進捗の自動追跡、チーム全体の連携機能など、テンプレートにはない機能が揃っています。 まずは無料でmonday.comを試して、その効果を実感してみてください。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

1 分 で読めます

ワークフローをExcel(エクセル)で管理する方法は?表の作成の手順やポイントを解説

業務フローをExcelで管理しているものの、「最新版のファイルが分からない」「承認状況の把握が難しい」など、運用に課題を感じていませんか? 特に総務や経理、人事など複数部門が関わるワークフローでは、Excelの限界に直面しやすくなります。 この記事では、Excelでのワークフロー表の作り方や工夫のポイント、さらには効率化に繋がる便利機能までを解説します。現状のExcel管理を少しでも快適にし、次のステップとしてツール導入を検討したい方に、役立つ情報をお届けします。 業務の進行や申請・承認の流れを明確にする「ワークフロー」は、日々の業務を円滑に進めるために欠かせない仕組みです。総務・経理・人事・営業など複数の部署が関わる作業では、誰が・いつ・どの手順で対応するのかを見える化することが、ミスや業務停滞の防止に繋がります。 また、申請や承認の記録を残すことで、透明性を高め、内部統制やコンプライアンスの強化にも役立つというメリットもあります。 ワークフローをExcelで管理するメリット Excelは多くの企業で標準的に使われており、手軽に業務フローの管理を始められる点が魅力です。 ここでは、紙やメールとの併用のしやすさ、コスト面の利点、カスタマイズ性の高さという3つの視点からメリットを解説します。 従来の紙やメールとの併用がしやすい Excelファイルは、そのまま印刷して紙に出力でき、メールにも簡単に添付可能なため、既存の業務フローとスムーズに連携できます。 例えば、紙で回覧していた申請書類をExcel化し、PDFで共有することで、紙とデジタルの両方を使った柔軟な運用が可能になります。完全なシステム化に移行する前段階として、Excelは非常に扱いやすい選択肢といえるでしょう。 導入コストがかからない Excelは多くの企業で既に導入されており、追加の費用が発生しません。 Microsoft 365などのOffice製品を使用していれば、すぐにワークフロー表の作成に取り組めます。新しいツールの導入に比べて初期費用や社内教育の手間が少なく、担当者が使い慣れたソフトで作業できるため、現場への定着もスムーズです。 小規模チームや予算に制限がある部署にとっては、非常に大きなメリットです。 自社仕様にカスタマイズできる Excelのもう一つの強みは、自由度の高さです。ワークフローに必要な項目を任意で追加でき、承認ステップや入力項目も部署ごとに柔軟に設計できます。 業界や社内のルールに合わせたレイアウトや関数の設定も可能です。例えば製造業では、工程ごとのステータス管理、営業部門では案件ごとの進捗確認など、業務内容に応じた細かな設計ができます。 Excelでのワークフロー管理は、手軽に始められる一方で、運用が複雑化すると限界も見えてきます。 ここでは、ワークフローをExcelで管理する具体的なデメリットについて解説します。 自動化や通知機能がない Excelでは、承認依頼や進捗通知といったプロセスをすべて手動で行う必要があります。 例えば、「申請があった際に担当者へメールで連絡し、承認後には申請者へ完了通知を送る」といった一連の作業を、毎回人が行わなければなりません。人の力のみに頼ってしまうと、申請や承認の遅れが発生しやすく、特に繁忙期には対応が漏れるリスクも高まります。 属人化のリスクが高い Excelによるワークフロー管理は、マクロや複雑な関数設定に依存するケースが多く、担当者のスキルに左右されてしまいます。そのため、特定の担当者が異動や退職をすると、メンテナンスができず運用が停止するリスクが生じるでしょう。 また、更新方法やルールが明文化されていない場合、新しい担当者が仕様を理解するまでに時間がかかり、トラブルの原因にもなります。 履歴管理が難しい Excelで管理していても、実際には紙の申請書や口頭での確認が残っているケースも多いです。 また、ファイルがメールやローカル環境で個別に保存されることで、「最新版がどれかわからない」といったことが発生します。複数人で同時にファイルを編集する際には、上書きによるミスや保存忘れが起こりやすく、正確な履歴管理ができません。 結果として、情報が分散し、ワークフローの透明性が損なわれるリスクがあります。効率化を目指すなら、より一元管理が可能な手段の検討も必要です。 Excelでワークフロー表を作成するには、いきなり作成を始めるのではなく、業務全体の流れを整理し、必要な項目を明確にすることが重要です。 ここでは、実際にExcelでワークフロー表を作成するための具体的な手順を、4つに分けて解説します。 1. 現在の業務フローを整理する 最初に行うべきは、現状の業務フローを可視化することです。「申請→承認→処理完了」といった流れを一つひとつ洗い出し、それぞれにかかる時間や手順を確認します。 この段階で、業務のどこに無駄があるか、どこでボトルネックが生じているかを把握しておくと、後の工程がスムーズになります。現場の担当者からもヒアリングを行い、実際の運用とのギャップを明確にすることがポイントです。 2. 必要な項目と承認ステップを決める 次に、ワークフローに必要な情報を整理し、どの項目を管理するかを決定します。以下のような項目が一般的です。 申請日 申請者名 申請内容 金額 承認者 ステータス(承認待ち、承認済みなど) 承認フローについても、「誰が」「どの順番で」承認するかをあらかじめ決めておきましょう。部署をまたぐ申請では承認ルートが複雑になりがちなので、フローを図にするなどして整理しておくとスムーズです。 3. ステータスを色分けして見やすくする ワークフローのステータスを色分けすることで、進捗状況をひと目で確認できるようになります。代表的な色分け例は、以下の通りです。 ステータス 色の例 未申請 白 承認待ち 黄色 承認済み 緑 却下 赤 このように色を使い分けることで、どの申請が停滞しているかがすぐに分かるようになり、確認や対応のスピードが向上します。また、条件付き書式を使えば、ステータスごとに自動で色が変わる設定も可能です。 4. テンプレート化して共有ルールを作る 完成したワークフローはテンプレートとして保存し、誰でも同じ形式で使えるようにしておくことが大切です。加えて、以下のような共有ルールを決めておきましょう。 テンプレート運用のポイント 保存先を統一(例:共有ドライブ、クラウドストレージ) ファイル名に日付やバージョンを含め、最新版がすぐに分かるようにする 誤操作を防ぐために、編集権限を限定する テンプレート化と運用ルールの明文化によって、属人化を防ぎ、誰でも迷わず利用できるワークフロー環境が整います。 Excelを使ってワークフロー表を運用する場合、基本的な表の作成だけでなく、少し工夫することで管理の手間を大きく削減できます。 ここでは、承認状況の見える化や、自動化のテクニックなど、Excelをより実用的に使いこなすためのポイントを2つ紹介します。 フィルターや集計で承認状況を把握 Excelには、膨大なデータの中から特定の情報を簡単に抽出したり、集計したりできる機能があります。この機能を活用することで、承認フローの状況を効率的に把握できます。 活用ポイント フィルター機能で、承認者やステータスごとにデータを絞り込み ピボットテーブルを使って、月別の申請件数や未承認の数を集計 グラフ化すれば、会議や上司への報告資料としても活用可能 例えば、「営業部の申請のうち、まだ承認待ちの件数を確認したい」といった要望にも即座に対応でき、業務の可視化が進みます。 マクロで日付や承認処理を自動化 VBA(Visual Basic for Applications)というマクロ機能を使えば、Excelでの手入力作業を一部自動化することができます。マクロ機能により、作業時間を短縮し、ミスを防ぐことが可能です。 自動化の例 「承認」ボタンをクリックするとステータスが自動で「承認済み」に変わる 承認日を自動で入力 特定の条件(例:金額が10万円以上)で警告を表示 ただし、マクロの設定には一定の知識が必要なため、知識がない場合は既存のテンプレートを活用したり、社内の詳しい人に相談すると安心です。うまく活用できれば、Excelでのワークフロー運用をより効率的で正確なものにすることができます。 Excelでのワークフロー管理は手軽で柔軟ですが、ファイルの共有・通知・自動化といった面では限界があります。特に複数人で同時に運用する際や、業務量が増えてくると、非効率や情報の分散が顕著になります。 ワークフローの専用ツールを使えば、申請内容・関連書類・コメント・承認履歴などを1つの画面で一元管理でき、情報のバージョン違いや確認漏れが起きにくくなります。 また、メール通知や進捗管理の自動化など、社内全体の業務効率を高めることができる機能が多数用意されています。 クラウドベースの業務管理プラットフォームであるmonday.comは、プロジェクト管理やタスク管理をはじめ、営業活動、採用、人事、IT運用など幅広い業務に対応できるオールインワンのプラットフォームです。 ワークフローの自動化・可視化・共有をより効率的に行うための機能が豊富に用意されています。ここでは、特に便利な4つの機能を紹介します。 1. 承認依頼と通知の自動化 Excelでは、承認依頼や進捗の連絡を手動で行う必要がありますが、monday.comではこうした作業を自動化できます。 申請が登録されると自動で承認者に通知 承認完了後に申請者へ完了通知を送信 締切日が近づくと自動リマインドを送信 これにより、タスクの停滞や対応漏れを防ぎ、担当者が本来の業務に集中しやすくなります。通知設定はドラッグ&ドロップで直感的に設定でき、専門知識も不要です。 2.リアルタイム共有と同時編集 monday.comはクラウド型のため、常に最新の情報をリアルタイムで共有できます。これにより、Excelでよくある「誰かが編集していると保存できない」「古いファイルを更新してしまった」といった問題を解消できます。 すべてのユーザーが同じ情報にアクセス可能 編集内容が即時に反映され、履歴も自動記録 チャット機能を使って、画面上でコメントのやり取りも可能 リモートワークや拠点の多い企業でも、スムーズな情報共有が実現できます。 ③ 権限管理と履歴保存 ワークフロー管理において、誰が何をできるかを明確にすることは非常に重要です。monday.comでは、ユーザーごとの閲覧・編集権限を細かく設定できます。 承認者のみが承認操作できるよう制限 一般ユーザーは閲覧のみ、編集不可に設定 誰がいつ何を変更したかを自動で記録・保存 Excelでは難しいセキュリティ管理や変更履歴の確認が、標準機能として使えるため、内部統制の面でも安心です。 ※ご利用の契約プランによって、利用できる機能や設定範囲は異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 ④ スマホからの承認・確認 monday.comはスマートフォンアプリやモバイルブラウザにも対応しており、外出先や移動中でもワークフローの確認・承認が可能です。 スマホにプッシュ通知が届くため、見逃しを防止 画面もスマホに最適化されており操作がスムーズ 出張やリモートワーク中でも承認作業が遅れない 時間や場所に縛られずに処理できるため、スピード感のある業務推進が可能になります。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) Excelでのワークフロー管理では、「見える化」までは可能ですが、リアルタイム共有や自動通知といった本格的な効率化には限界があります。 monday.comなら、こうした手間を大幅に削減し、業務全体を「見える化」から「自動化」へと進化させることができます。 14日間の無料トライアルが用意されており、実際の業務に組み込んで使い勝手を確認することが可能です。Excelからの移行に不安がある場合でも、まずは一部業務をmonday.comに置き換えて試すことで、段階的な導入がスムーズに行えます。 「Excelではもう限界かも」と感じている方は、この機会にmonday.comの無料トライアルを活用してみてはいかがでしょうか。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 著者:monday.com ブログ編集部 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のハウハウを発信する編集チームが執筆しています。

1 分 で読めます

生産管理をExcel(エクセル)で実現する方法は?作り方のポイントやメリット・デメリットを解説

業務中、「在庫が合わない」「納期に遅れる」「どこで生産が止まっているか分からない」などの悩みを感じたことはありませんか? 生産管理の際、専用システムの導入はコストがかかるため、多くの現場ではExcelを使った管理が主流です。しかし、うまく活用できなければかえって属人化やミスの原因にもなりかねません。 この記事では、Excelでの生産管理の基本的な作り方、メリット・デメリット、そして改善のためのポイントまでわかりやすく解説します。 Excelは、コストをかけずに今すぐ始められる、使い慣れたツールです。ここでは、生産管理にExcelを活用する主なメリットを詳しく紹介します。 初期コストがほぼかからない Excelはすでに多くの企業で導入済みであるため、新たにライセンス費やサーバーを用意する必要がありません。 Office製品に含まれているため、社内のパソコンでそのまま利用でき、設備投資ゼロで生産管理を始めることができます。特に中小企業や小規模工場では、IT投資に割ける予算が限られているため、「手元のツールでできることを最大限活用する」ことが重要です。 無料テンプレートやネット上の情報も豊富にあり、費用をかけずに基本的な生産管理表を作成出来る点は、大きな魅力と言えます。 社内に浸透しているソフトのため導入教育が不要 Excelは、ほとんどの現場スタッフが日常的に使用しているため、操作方法を一から学ぶ必要がありません。導入研修やマニュアル作成といった社内教育の手間が省けるため、スムーズに現場へ定着しやすいのもメリットです。 加えて、日々の改善やカスタマイズもスタッフ自身が手軽に行えるため、「運用しながら学ぶ」といったことがしやすいのもExcelの特徴です。 自由度が高く、自社仕様にカスタマイズ可能 Excelは行・列の構成、数式、条件付き書式などを自由に組み合わせて管理表を作れる柔軟性があります。 例えば次のような項目も、現場のニーズに応じてカスタマイズできます。 工程ごとの進捗 製品別の納期 在庫数や出荷予定 既存の紙帳票や管理表をそのままExcel上で再現しやすいため、現場にとっての「違和感の少ないデジタル移行」が実現可能です Excelは手軽に始められる一方で、運用を続けるうちにさまざまな課題も見えてきます。特に、複数人での共有や、データの増加・複雑化に伴うトラブルはよくある悩みです。 ここでは、Excelで生産管理をする際のデメリットを3つ解説します。 ファイルの共有やリアルタイム更新が難しい Excelは基本的にローカルファイルでの管理が前提となっているため、複数人での同時編集やリアルタイム共有が苦手です。 例えば、ファイルをメールで送信した場合、誰が最新版を持っているのか分からなくなり、古い情報で作業してしまうという問題が起こりやすくなります。OneDriveやGoogle Driveを使えばある程度の共有は可能ですが、ネット環境に依存したり、編集の競合が発生したりと、ストレスを感じる場面も多くなります。 特に生産管理では、納期・在庫・進捗などの情報がリアルタイムで変化するため、「今、誰が何を担当しているのか」「どこが遅れているのか」を即座に把握できないのは大きな弱点です。 データ量増加により動作が遅くなる 生産管理では、日々の進捗や製品情報、在庫状況など、蓄積されるデータ量が非常に多くなります。多品種・多工程の管理を長期間続けると、Excelファイルが重くなり、保存や操作に時間がかかるようになります。特に、複雑な数式やシート間のリンクを多用している場合、ファイルが開かなくなる、フリーズする、エラーが出るといったトラブルも珍しくありません。 Excelの処理能力には限界があるため、大規模なデータ管理には不向きな点を認識しておく必要があります。 複雑化すると属人化が進む Excelは自由度が高い分、運用方法が人によってバラバラになりやすく、属人化が進むリスクがあります。例えば、関数やマクロを駆使して作り込んだシートは、作成者本人しか構造を理解しておらず、他の人が使えない・直せないという状態になりがちです。 このような状況では、作成者が異動・退職した際に、引き継ぎが困難になり、最悪の場合、再作成が必要になるケースもあります。 Excelでの生産管理は、自社の業務に合わせて柔軟に作れる反面、何から始めればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか? ここでは、生産管理表を構築するための基本ステップを5つに分けて解説します。 ① 必要項目を洗い出す まず最初に行うべきことは、生産管理に必要な情報を洗い出すことです。情報が不足していると、進捗が追えなかったり、在庫が足りなかったりと、トラブルの原因になります。 代表的な項目は、以下の通りです。 製品名 製造数量 納期 工程(加工・検品・出荷など) 在庫数 担当者 進捗状況 備考欄(特記事項) 上記を、業種や現場の実情に合わせてカスタマイズしましょう。工程が多い製造業では、各工程を細かく分けて管理できるようにすることが重要です。 ② レイアウトを設計する 項目が整理できたら、Excelシートのレイアウトを決めます。見やすく、入力しやすい構造にすることで、現場での活用がしやすくなります。 レイアウトのポイントは、以下の通りです。 項目ごとに列を分ける(横方向) 製品や案件ごとに行を追加(縦方向) 色分けや枠線で区切って視認性アップ 見出し行を固定してスクロールしても常に表示 現場で使うことを想定して、入力欄が混雑しすぎないようにするのもコツです。 「見る・入力する・共有する」作業がスムーズに行えるように設計することが、生産管理表の完成度を左右します。 ③ 関数で自動計算を設定 Excelの強みである関数を使って、自動的に入力、集計ができるようにしましょう。 手入力に頼るとミスが起きやすくなるため、関数で可能な作業はできるだけ自動化するのがポイントです。 よく使われる関数例 目的 関数 内容 条件ごとの集計 SUMIF 条件に一致するデータだけを合計 情報の参照 VLOOKUP / XLOOKUP マスタ表から商品名や単価などを自動反映 条件による判定 IF 進捗が遅れていれば「注意」と表示など 日数計算 DATEDIF / TODAY 納期までの残日数を自動表示 関数を活用することで、作業効率と正確性を同時に高めることができます。 ④ 条件付き書式で進捗を色分け Excelの「条件付き書式」を活用すれば、セルの値に応じて自動で色分けができるため、視覚的に状況がひと目で分かるようになります。 納期が近い行を黄色、期限切れを赤に表示 進捗率が100%なら緑、50%未満なら赤で表示 在庫が基準以下ならアラート色を表示 このように、管理すべきポイントを色で強調することで、見逃しやミスを減らすことが可能です。 ⑤ ガントチャートや進捗バーで見える化 スケジュールや工程の全体像を把握するには、ガントチャート形式や進捗バーの表示が非常に効果的です。 ガントチャートは、作業ごとの期間を横棒で表し、工程の開始・終了時期、重なり具合などを視覚的に表現します。進捗バーは、セル内にバーを表示することで、進行状況を数値ではなく“感覚的に”把握できます。 ガントチャートを作る方法 条件付き書式+日付を使う方法 作業ごとに開始日・終了日を入力 行にタスク、列に日付を並べる 「開始日から終了日までのセルを塗りつぶす」条件付き書式を設定 日付に応じてセルが自動的に色付きバーになり、簡易的なガントチャートができます。 横棒グラフを使う方法 作業ごとの 開始日と作業期間(日数) を数値化 積み上げ横棒グラフを作成 開始日を「透明のバー」、作業期間を「色付きのバー」として表示 見やすい本格的なガントチャートになります。 進捗バーを作る方法 進捗率を入力する列を用意する(例:10%、50%、100%など) 対象のセル範囲を選択する メニューから「条件付き書式」→「データバー」を選択 好きな色のバーを指定する 生産管理をExcelで行う際に重要なのは、フォーマットや管理ルールを最初に明確に決めておくことです。担当者ごとに管理シートのスタイルが異なると、共有や引き継ぎも難しくなります。 また、更新履歴やファイルの管理も重要です。メールでの送受信やローカル保存だけで運用していると、どのファイルが最新版か分からなくなる、誤って古いファイルで作業してしまうといった問題が発生します。 これを防ぐには、定期的なバックアップの取得や、ファイル名のバージョン管理ルールを明確にしておくことが有効です。 Excelでの生産管理には多くのメリットがある一方、共有・更新の手間や属人化、操作ミスのリスクといった限界も存在します。 monday.comは、そうしたExcelの課題を補いながら、よりスピーディで正確な生産管理を可能にするプラットフォームです。 ここでは、Excelからmonday.comに移行することで得られる主なメリットを4つ紹介します。 いつでも最新情報を共有できる monday.comはクラウド上で動作するため、複数人が同時に同じ情報にアクセス・編集することが可能です。ファイルを送ったり受け取ったりする必要はなく、常に「最新版の情報」がチーム全員にリアルタイムで共有されます。 主なメリット 拠点・部署間でも常に同じ情報を確認できる ファイルの送受信やバージョン管理が不要 編集履歴も自動で記録され、透明性が保たれる Excelで頻発する「古いファイルで作業してしまった」「どれが最新版か分からない」といった混乱が起きにくくなります。 進捗状況や納期を自動で知らせるアラート機能 monday.comには自動リマインダーやアラートの設定機能が備わっており、設定した条件に応じて、関係者に通知を送ることができます。これにより、対応の遅れや納期の見落としを防げます。 設定できる通知の例 納期の3日前に「期限が近い」とアラート 進捗ステータスが一定期間変わらなければ催促通知 作業が完了したら次の担当者に自動連携 こうした自動通知により、現場の判断スピードが向上し、ミスや遅延のリスクを大幅に減らすことができます。 ガントチャートやかんばんボードなど柔軟な切り替え表示機能 monday.comでは、生産計画や進捗管理の表示方法をガントチャート、かんばんボード、カレンダー形式などに自由に切り替えることができます。Excelでは見づらかった情報も、状況に応じて切り替えることで見やすく整理できます。 主な表示形式 ガントチャート:各工程の時期や重なりを視覚化 かんばんボード:作業ステータスごとにカードを分類 カレンダー:納期・予定を日付単位で整理表示 上記のような表示形式機能を使い、「全体像を把握したい管理者」「自分のタスクを把握したい現場担当者」など、目的や状況に適した管理画面を選択できます。 Slackや会計ソフトなど外部サービスとの連携 monday.comは、日常的に使うさまざまな外部ツールとも簡単に連携できます。連携できる主なサービス Slack:進捗やアラートをチャット通知 Googleカレンダー / Outlook:スケジュールの同期 Dropbox / Googleドライブ:図面や仕様書などのファイル共有 会計・ERPソフト:在庫やコスト情報との連携 上記の連携機能により、生産管理だけでなく、社内の情報管理全体をmonday.comに集約することも可能です。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) Excelを使った生産管理は、初期コストを抑えつつ柔軟にスタートできる反面、リアルタイム共有の難しさや属人化、管理の煩雑さといった課題も少なくありません。こうした課題を解消し、現場と管理部門の連携をスムーズに、かつ正確に行うための新たな選択肢として注目されているのが、monday.comです。 使い始めるための特別なスキルはいりません。monday.com上に用意しているテンプレートを使えば、初日から本格的な生産管理フローを構築できます。ITに詳しくない中小企業の方でも、「今すぐ始められて、すぐに効果を実感できる」点が大きな魅力です。 まずはExcelでの管理表をベースに、monday.comでどこまで効率化できるかを、実際の業務で試してみてください。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 著者:monday.com ブログ編集部 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のハウハウを発信する編集チームが執筆しています。

1 分 で読めます

おすすめToDoリストアプリ・タスク管理ツール10選!無料ツールも紹介

「やることが多すぎて、何から手をつければ良いのかわからない」 「タスクを書き出したつもりなのに、抜け漏れが発生していた」 そんな経験はありませんか? 日々の業務の中で、複数のタスクが同時並行で進む場合、ちょっとした見落としが全体の遅延に繋がることもあります。 そこで役立つのが、ToDoリストアプリです。紙のメモとは違い、スマートフォンやPCからアクセスできるほか、リマインダー通知や共有機能も備わっているため、抜け漏れなくタスクを進めることができます。 本記事では、初心者の方でも使いやすいおすすめToDoリストアプリ・タスク管理ツール10選をご紹介します。各ツールの特徴や料金体系はもちろん、どのような方に向いているかも解説していきます。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 業務やプロジェクトを進めるうえで欠かせないタスク管理を効率化してくれるのが、ToDoリストアプリです。 まず始めに、ToDoリストアプリの基本と活用のメリットについて解説します。 ToDoリストアプリとは? まずToDoリストとは、その名の通り「やることリスト」を意味します。 以前は、紙の手帳や付箋に書き出す方法が一般的でしたが、近年ではスマートフォンやPCでタスクを管理するのが主流になっています。この時に使用する専用ツールを、「ToDoリストアプリ」と呼びます。 使い方は、とてもシンプルです。やるべきことを入力し、期日や優先度を設定しておけば、アプリが自動的に整理して一覧表示してくれます。 ここで混同しやすいのが「スケジュール管理」との違いです。スケジュール管理は、予定や会議など、“時間を軸”に管理するのに対し、ToDoリストは”やるべきタスクそのもの”を整理するのが目的です。 例えば、「13時に会議」というのはスケジュール管理、「会議資料を準備する」「議事録を送る」といった行動はToDoリストで管理する対象になります。両者を組み合わせて使うことで、仕事全体をよりスムーズに進められるでしょう。 ToDoリストアプリを使うメリット では、紙やExcelではなくToDoリストアプリを使うと、どのような違いが生まれるのでしょうか。代表的なメリットを見ていきましょう。 抜け漏れ防止:やるべきことをリスト化して可視化できるので、「うっかり忘れていた」というミスを防げる 効率アップ:優先度や期日を設定できるため、今やるべき仕事に集中しやすくなり、生産性の向上に繋がる 進捗の見える化:状況を一覧で確認できるほか、達成度をグラフやカレンダー表示してくれるアプリもあり、日々のモチベーション維持にも役立つ。 共有・協業が簡単:チーム向けのアプリでは、タスクをメンバー同士で共有できます。誰がどの仕事を担当しているかが一目でわかり、役割分担や進捗共有がスムーズになる 場所を問わず管理:クラウド同期に対応していれば、どこからでもアクセス可能です。外出先や移動中でもタスクを確認・更新できるのは、大きな安心材料になる このように、ToDoリストアプリは単なる「やることメモ」ではなく、仕事の効率を高め、チーム全体のパフォーマンスを底上げするツールと言えるでしょう。 「便利そうだけど、種類が多すぎてどれを選べば良いのかわからない」と感じた方もいるのではないでしょうか。 実際には、アプリごとに機能や特徴が異なるため、最初に選び方の基準を知っておくことで、自分に合ったものを選ぶことが可能です。ここでは、導入を失敗しないためにチェックしておきたいポイントを解説します。 PC・スマートフォンなどマルチデバイス対応か まず注目したいのが、どのデバイスからでも同じタスクを確認・編集できるかです。 例えば、会社のPCで入力したタスクが、外出先でスマートフォンを開いたときに同期できていないと、もう一度入力をしなければならず、二度手間になってしまいます。 クラウドにデータが保存されるタイプであれば、どこからアクセスしても、同じ情報を確認することができます。特にリモートワークや外出の多い方にとっては、欠かせない条件だと言えるでしょう。 リマインダーなど通知機能があるか 次にチェックしたいのは、リマインダー機能や通知機能の有無です。 気を付けていても、タスク漏れは起こり得ます。リマインダー機能があれば、期日が近づいたときにスマートフォンやPCへ通知してくれるため、抜け漏れを大幅に減らせるでしょう。 また、アプリによっては通知の方法も工夫されています。例えば、「時間指定でアラートを出す」「会社に着いたらタスクを表示する」といった便利な機能もあり、上手に活用すれば習慣化しやすくなります。 タスクの共有・コラボレーション機能はあるか チームで利用するなら、タスクを複数人で共有・編集できるかは、必ず確認しておきたいポイントです。複数人でプロジェクトを進める際には、「誰がどの作業を担当しているのか」を明確にしておくことが必要不可欠です。 さらに、コメント機能やファイル添付機能があれば、タスク単位で情報交換ができるため、メールやチャットでのやり取りを減らせます。 「単にタスクを書き出せるだけでなく、どのような機能が必要なのか」を選定基準にすると失敗が少ないでしょう。 シンプルで使いやすいUIか どれだけ多機能でも、画面が複雑すぎて操作に迷ってしまっては意味がありません。特に初心者の方におすすめなのは、直感的に操作できるシンプルなデザインのアプリです。 例えば「+ボタンを押すだけでタスクを追加できる」「ドラッグ&ドロップで順番を変えられる」といったわかりやすい操作性は、大きな安心材料になります。 利用料金は適切か(無料プランの有無) 料金面も、重要な判断基準です。まずは、「無料で試せるか」を確認しましょう。基本的に多くのアプリでは、無料プランが用意されています。 まずは無料で実際に試して、物足りなさを感じたら有料プランへ切り替える、というステップを踏むと、無駄な出費を防げるでしょう。 ここからは、初心者でもすぐに使えるおすすめToDoリストアプリ・タスク管理ツール10選をご紹介します。 無料で始められるものから、チーム利用に強いものまで幅広く取り上げますので、「個人で使いたい」「社内で導入したい」など、あなたの目的に合ったツールをみつけてください。 1.monday.com monday.comは、世界中で利用されている人気のワークマネジメントプラットフォームです。 「プロジェクト管理ツール」としての印象が強いですが、実際にはシンプルなToDoリストから、チーム全体のタスクやプロジェクトの管理、複数プロジェクト進行の見える化まで対応できる柔軟さが魅力です。 特徴的なのは、タスクの表示方法を自由に切り替えられる点です。リスト表示だけでなく、カレンダー、ガントチャート、タイムライン、かんばんボードなど、多彩なビューを備えており、自分やチームのスタイルに合わせて使い分けられます。 例えば「個人のタスクはリスト表示」「チームでの進捗はガントチャート」「アイデア出しはかんばんボード」といったように、シーンごとに使い分けられるのが便利です。 また、タスクに期日や担当者を設定すれば、進捗をリアルタイムで共有可能。SlackやGoogleカレンダーなどの外部ツールとも連携できるため、情報を一カ所に集約できます。 強み・個人利用から大規模チームまで幅広く対応 ・タスクをカレンダー、ガントチャート、看板など多彩なビューで管理可能 ・リマインダー通知や自動化機能で抜け漏れ防止 ・外部ツールとの連携が豊富(Slack、Googleカレンダーなど) 料金・無料:2名まで永久に無料 ・ベーシック:3名で3,900円/月 ・スタンダード:3名で4,950円/月 ・プロ:3名で9,600円/月 ・エンタープライズ:カスタム料金プラン 対応デバイス・Webブラウザ(Windows / Mac / Linux) ・デスクトップアプリ(Windows / Mac) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・個人のタスク管理をシンプルに始めたい方 ・複数人のチームで「誰が何をやっているのか」を整理したい方 ・プロジェクト管理や進捗共有を効率化したい中小企業の担当者 ・将来的にチーム全体のプロジェクト管理で使用したい方 monday.comをToDoリストとして使う方法 タスクを入力する:ボードを作成し、タスクを一行ずつ入力します。タスク名を入力するだけでリストが完成するので、付箋やメモ帳に書く感覚で始められます。 期日や担当者を設定する:それぞれのタスクに「いつまでに終えるか」を設定します。個人利用なら自分だけの締め切り管理に、チーム利用なら担当者を割り当てることも可能です。 ステータスで進捗を管理する:タスクの横に「未着手/進行中/完了」などのステータスをつけられるので、進捗をひと目で把握できます。 ビューを切り替えて整理する:基本はリスト形式で管理できますが、カレンダービューに切り替えれば、週の予定も俯瞰できます。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 2.Google ToDoリスト (画像参照元:Google ToDoリスト クライアント) Google ToDoリストは、Google公式のタスク管理アプリです。GmailやGoogleカレンダーと自動的に連携できるため、日常的にGoogleサービスを利用している方にとっては非常に便利です。 シンプルで直感的なUIなので、初めてタスク管理アプリを使う方でも迷わず始められます。 強み・GmailやGoogleカレンダーとのスムーズな連携 ・Googleアカウントがあればすぐに利用可能 ・シンプルで使いやすいデザイン 料金完全無料 対応デバイス・Web(ブラウザ版) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・Googleサービスを普段から利用している方 ・最低限のタスク管理ができれば十分な方 ・無料で気軽に始めたい個人ユーザー 3.Microsoft To Do (画像参照元:Microsoft) Microsoftが提供する、無料のタスク管理アプリです。OutlookやTeamsと連携でき、Office製品との親和性が高いのが特徴です。 タスクをさらに小さな「ステップ」に分けて管理できるため、細かく作業を整理したい方にも向いています。シンプルながらも、ビジネス利用に活用できる機能が揃っているのが強みです。 強み・OutlookやTeamsとのスムーズな連携 ・タスクを分解できる「ステップ管理」機能 ・クラウド同期でどこからでもアクセス可能 料金完全無料 対応デバイス・Web(ブラウザ版) ・デスクトップアプリ(Windows / Mac) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・Office製品を日常的に使っている方 ・タスクを細かく分けて管理したい方 ・無料でシンプルに始めたいビジネスユーザー 4. Todoist (画像参照元:Todoist) Todoistは、シンプルさと高機能を兼ね備えた人気のタスク管理アプリです。自然な言葉でタスクを入力できる「自然言語入力」や、繰り返しタスクの設定など、日常業務にも長期プロジェクトにも対応できます。 世界的に利用者が多く、信頼性も高いサービスです。 強み・自然言語入力でタスクを簡単に追加可能(例:「明日9時に会議」など) ・繰り返しタスクや優先度設定がしやすい ・シンプルながらプロジェクト単位での整理も可能 料金・初心者:無料 ・プロ:1ユーザーあたり488円/月 対応デバイス・PC(Web版、Mac/Windowsアプリ) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・繰り返し業務や定期的なタスクが多い方 ・シンプルながらも柔軟に使えるアプリを探している方 5.Trello (画像参照元:Trello) Trelloは「かんばん方式」と呼ばれるボード型の管理スタイルが特徴のアプリです。カードをドラッグ&ドロップで移動させる直感的な操作性で、タスクの進行状況をひと目で把握できます。 シンプルながらチームでのプロジェクト管理にも強く、世界中で広く使われています。 強み・かんばん方式でタスクの進行状況を直感的に管理可能 ・ドラッグ&ドロップで簡単にタスク整理 ・チーム全体のワークフローを「見える化」 料金・Free:無料。ユーザー10名まで ・Standard:1ユーザーあたり5ドル/月 ・Premium:1ユーザーあたり10ドル/月 ・Enterprise:1ユーザーあたり17.5ドル/月 対応デバイス・PC(Web版、Mac/Windowsアプリ) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・視覚的にタスクの進捗を把握したい方 ・チームでの役割分担やタスク共有を効率化したい方 ・シンプルかつ直感的に使える管理ツールを探している方 6. Notion (画像参照元:Notion) Notionは「オールインワンワークスペース」として知られる多機能ツールです。タスク管理にとどまらず、ドキュメント作成、データベース管理、ナレッジ共有などを一つのプラットフォームで完結できます。 個人のタスク管理からチーム全体のプロジェクト進行まで幅広く対応できるため、さまざまな場面で活用できるツールです。 強み・タスク管理だけでなくドキュメント作成・ナレッジ共有にも活用可能 ・データベースやカレンダー、ボードビューなど多彩な管理方法 ・カスタマイズ性が高く、自分好みのワークスペースを作れる 料金・フリー:無料。個人利用のみ ・プラス:1ユーザーあたり2,000円/月 ・ビジネス:1ユーザーあたり3,800円/月 ・エンタープライズ:カスタム料金プラン 対応デバイス・PC(Web版、Mac/Windowsアプリ) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・タスク管理と情報整理を一つのツールで完結させたい方 ・社内Wikiやナレッジ共有も行いたい方 ・カスタマイズして自分に合う使い方をしたい方 7. Any.do (画像参照元:Any.do) Any.doは、シンプルなデザインと便利な音声入力機能が特徴のタスク管理アプリです。スケジュールとタスクを一体化して管理できるため、日々の予定をまとめて把握できます。 リマインダー機能も強力で、日常の小さなタスク管理にも向いています。 強み・カレンダーとタスク管理を一体化して利用可能 ・音声入力で簡単にタスクを追加できる ・シンプルなUIで初心者でも迷わず使える 料金・パーソナル:無料。基本機能のみ。 ・プレミアム:7.99ドル/月 ・ファミリー:4人で9.99ドル/月 ・チーム:1ユーザーあたり7.99ドル/月 対応デバイス・PC(Web版) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・スケジュールとタスクを一括管理したい方 ・スマートフォンで気軽に音声入力してタスクを追加したい方 ・シンプルなUIを重視する方 8. TickTick (画像参照元:Tick Tick) TickTickは、タスク管理に加えて日々のルーティンや自己管理もサポートできるアプリです。繰り返しタスクの設定、毎日の行動を記録できる「習慣トラッカー」、集中力を高める「ポモドーロタイマー」などが搭載されています。 そのため、日常業務の進行管理はもちろん、「毎朝のランニング」「読書30分」などの継続タスクも同じアプリで管理可能。仕事とプライベートの両方を効率良く整えたい方に向いています。 強み・タスク管理に加え、習慣トラッカーやポモドーロタイマーを搭載 ・繰り返しタスクやカレンダー連携が便利 ・シンプルかつ直感的なUIで使いやすい 料金・無料:基本機能のみ ・有料プラン:600円/月、または5,000円/年 対応デバイス・PC(Web版、Mac/Windowsアプリ) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・タスク管理と習慣づけを同時に行いたい方 ・ポモドーロタイマーを活用して集中力を高めたい方 ・カレンダーと連携して効率的に予定を整理したい方 ・個人で使える管理ツールを探している方 9. Focus To-Do (画像参照元:Focus To-Do) Focus To-Doは、ポモドーロ・テクニックをベースにしたタスク管理アプリです。 ポモドーロ・テクニックとは、「25分集中して作業→5分休憩」を1セットとして繰り返す時間管理法のこと。短い時間で区切ることで集中力を保ちやすく、作業効率を高められるのが特徴です。 このアプリでは、タスクとタイマーを組み合わせて使えるため、「何をどれくらいの時間取り組んだか」を記録できます。学習や執筆、プログラミングなど、長時間の集中作業が求められる場面に特におすすめです。 強み・ポモドーロ・テクニックを活用した集中力維持に特化 ・タスク管理とタイマー機能を一体化 ・作業時間を記録し、可視化できる 料金・無料:基本的なタスク管理とポモドーロ機能 ・有料プラン:490円/3カ月、または1480円/永久 対応デバイス・PC(Web版、Mac/Windowsアプリ) ・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・集中力が求められる作業を多く行う方 ・時間を区切って効率的にタスクを進めたい方 ・作業時間を記録して自己管理に役立てたい方 10. シンプルToDoリスト (画像参照元:シンプルToDoリスト) シンプルToDoリストは、その名の通り「余計な機能を省いた、とにかくわかりやすいタスク管理アプリ」です。高度な設定や複雑な機能はなく、基本は「やることを書いて、終わったらチェックを入れる」だけで完結します。 最低限のタスク管理で十分という方や、「まずは試しにToDoアプリを使ってみたい」という初心者にぴったりです。 強み・余計な機能がなく、とにかくわかりやすい ・起動が速く、すぐにタスクを入力できる ・操作が直感的で誰でも迷わず使える 料金完全無料 対応デバイス・スマートフォンアプリ(iOS / Android) こんな方におすすめ・まずは簡単にタスク管理を始めたい方 ・タスク管理初心者や複雑な機能が苦手な方 ・シンプルさを最優先したい方 ToDoリストアプリをただ導入しただけでは、生産性の向上には繋がりません。大切なのは、日々の使い方を習慣化し、仕事の流れに自然に組み込むことです。 ここでは、ToDoリストを活用するためのコツを、ステップ形式でご紹介します。 すべてのタスクを書き出す まず最初のステップは、頭の中にあるタスクをすべてアプリに書き出すことです。記憶だけに頼って管理していると、どうしても抜け漏れの原因になります。 一度すべてリスト化しておけば、「何か忘れていないだろうか」と不安に思う時間が減り、安心して目の前の仕事に集中できます。結果として、心の余裕と作業効率の両方が高まるのです。 大きなタスクは細分化する 大きなタスクは、実行可能なレベルまで細分化しましょう。 例えば「企画を完成させる」というタスクを、「リサーチを行う」「骨子を作る」「資料を作成する」と小さく分ければ、一つひとつの作業に取り組みやすくなります。小さな達成感を積み重ねることで、モチベーションも維持できるのもメリットです。 各タスクに期限と優先度を設定する 登録したタスクは「いつまでにやるか」を必ず設定しましょう。 また、タスクの優先度をつけることも重要です。例えば「緊急かつ重要なタスク」「重要だが緊急ではないタスク」といった形で分類しておくと、忙しいときでも迷わず取り組むべき作業がわかります。 期限と優先度を掛け合わせて管理することで、タスクリスト全体にメリハリが生まれ、効率的に進められるようになります。 定期的にタスクリストを見直す タスクは一度登録して終わりではなく、定期的に見直して最新の状態に保つことが大切です。日々の業務では、新しいタスクが増えることもあれば、状況の変化によって優先度が入れ替わることもあります。 週に一度など、見直しの時間をあらかじめ設定しておくことで、リスト全体がスッキリし、使いやすさが格段に上がります。 大切なのは、最初から完璧に使いこなそうとするのではなく、まずは実際に使い始めてみることです。気になるアプリをひとつ導入するだけでも、タスク管理の負担はぐっと軽くなります。 その中でもおすすめしたいのがmonday.comです。個人のちょっとしたタスク整理はもちろん、チーム全体のプロジェクト管理までカバーできます。カレンダーやガントチャート、リマインダー通知など機能は豊富ですが、操作は直感的でわかりやすいので、初めての方でも安心して使えます。 ToDoリストアプリを活用すれば、仕事の抜け漏れを防ぎ、生産性アップに繋がります。ぜひこの機会にmonday.comを試して、効率的なタスク管理を始めてみませんか。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。

1 分 で読めます

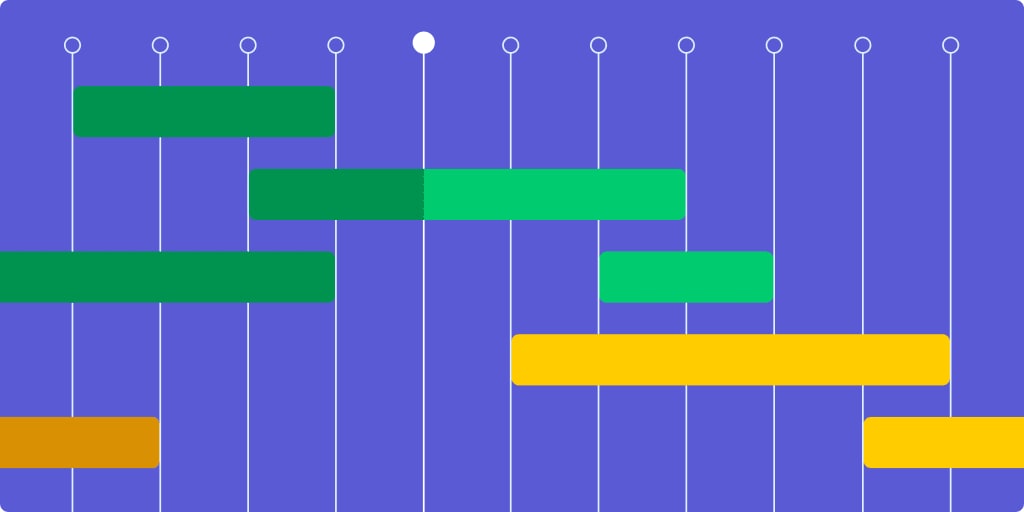

工程管理をExcel(エクセル)でする方法は?メリットやデメリットを解説

現場の進捗や納期を管理するために、多くの企業でExcelを使った工程管理表が作られています。ところが「どう作ればよいか分からない」「担当者ごとに管理方法がバラバラ」「納期遅延やタスク漏れがなくならない」といった悩みを抱える方も少なくありません。 Excelは身近で便利なツールですが、使い方を誤ると管理が煩雑になり、かえって属人化を招く恐れもあります。 本記事では、Excelで作成できる工程管理表の種類や作り方を紹介するとともに、もっと効率化したい方におすすめの管理方法まで解説します。 Excelを使えば、目的やプロジェクトの特性に応じたさまざまな工程管理表を作成できます。 ただし、どの形式を選ぶかによって視認性や運用のしやすさは大きく変わるため、あらかじめ違いを把握しておくことが重要です。ここでは、代表的な3つの形式を紹介します。 ガントチャート工程表 ガントチャートとは、横軸に日付や週を、縦軸にタスクや作業名を配置し、各作業の実施期間を棒グラフで表現する工程管理表です。 視覚的に分かりやすく、プロジェクト全体の流れをスケジュール形式で把握できるのが特徴です。 ガントチャート工程表の特徴 作業の開始日・終了日・進捗率を管理しやすい 作業同士の重なりや依存関係も明示できる プロジェクトの遅延リスクを早期に察知できる Excelでは、条件付き書式や棒グラフを活用することでガントチャートを作成できますが、初期設定に手間がかかるため、テンプレートの活用がおすすめです。 グラフ式工程表 グラフ式工程表は、工程の実施状況や納期達成率を、円グラフや棒グラフで視覚的に表現したものです。 プロジェクトの定量的な進捗を、社内報告などで簡潔に伝えたいときに有効です。 グラフ式工程表の特徴 作業の進行度を定量的に可視化できる 経営層や非現場担当者への報告資料に最適 複数プロジェクトを比較する際に便利 Excelのグラフ機能を使えば、作業完了率や遅延数などを視覚化できます。ただし、元データの整備や更新を手動で行う必要があるため、継続的な運用には不向きです。 バーチャート工程表 バーチャート工程表は、各作業をバー(棒)で表現し、縦方向に日付、横方向に作業を並べることで工程の流れを表します。 ガントチャートに似ていますが、よりシンプルな構成で作業順序やボリュームの把握に向いています。 バーチャート工程表の特徴 工程全体の流れと工数感が一目で把握できる 作業日数の比較がしやすい シンプルなため、Excel初心者でも作成可能 生産管理や製造現場でよく使われており、作業ごとのボリューム調整やライン全体の業務負荷を確認するのに適しています。 工程管理においてExcelがよく使われる理由は、手軽さと柔軟性にあります。ここでは、Excelならではのメリットを整理して解説します。 初期費用がかからない Excelは、多くの企業で既に導入されているソフトウェアであり、新たなツールを購入せずとも、すぐに工程管理を始められるのが大きなメリットです。ライセンスもMicrosoft 365に含まれているケースが多く、導入コストを気にせず活用できます。 また、最近ではExcel for Web(オンライン版)も普及しており、ブラウザからアクセスしてファイルの編集が可能です。 こうした低コストかつ高い汎用性により、導入ハードルが非常に低い点は、Excelを工程管理に使う大きな魅力といえるでしょう。 自由なレイアウト設計 Excelの最大の強みの一つが、行や列を自由に組み替えて、自社の業務に合わせた独自のレイアウトが作成できる点です。既存のテンプレートをベースにしつつ、必要な項目を追加したり、不要な部分を削除したりすることで、プロジェクトに最適な工程管理表を作ることができます。 例えば、以下のようなカスタマイズが可能です。 工程別に色分けして視認性を高める 担当者、進捗状況、納期などの項目を追加 条件付き書式で、遅延タスクを赤色表示 フィルター機能で特定の工程だけを抽出 「こうしなければならない」という制約が少ないため、プロジェクトの性質やチームの運用方法に応じて柔軟に使いこなせます。 オフラインでも利用可能 クラウド型の管理ツールと違い、Excelはオフラインでも利用できるため、インターネット接続が不安定な現場や出張先でも作業が可能です。特に製造業や建設業のように、インターネット環境が整っていない場所で工程管理が必要なケースでは、この点が大きなメリットになります。 また、社外秘のプロジェクトや機密性の高いデータを扱う場合、オフラインで管理できることも、情報漏えいのリスク軽減に繋がります。 ただし、オフライン運用はバージョン管理や共有がしづらいため、注意が必要です。 Excelはプロジェクト初心者にとって便利なツールですが、運用を続けていくと、構造的な限界や運用上の課題が浮き彫りになることがあります。 ここでは、工程管理をExcelで行う際の3つのデメリットについて解説します。 リアルタイム共有が難しい Excelは基本的に1つのファイルを個別に開いて編集する仕組みのため、複数人で同時に作業するのには向いていません。 例えば、Aさんが修正した最新バージョンを、Bさんが持っていない、といったことが頻繁に発生します。これにより、どのファイルが最新版か分からなくなり、チーム間での情報共有にズレが生じます。 また、クラウド保存(OneDriveやGoogleドライブ)を利用すれば同時編集は可能ですが、動作が不安定だったり、編集競合が発生するなど、混乱することもあります。 プロジェクトの規模により限界がある 工程管理をExcelで始めた当初は問題なく運用できても、プロジェクトの規模が大きくなるにつれて、ファイルの複雑化と操作性の低下が進んでいきます。 数百行、数十列にもおよぶ工程表では、セル間の関数やリンクが複雑になり、ちょっとしたミスで表全体が崩れることもあります。大量のデータを処理するには不向きな面もあり、動作が重くなる、保存が遅くなる、強制終了するといった不具合が発生することもあります。 誤入力・計算ミスのリスクが高い Excelは自由に操作できる反面、人の手で入力する工程が多いため、誤入力や計算ミスが起こりやすいという問題があります。 数式の設定ミスやコピー&ペーストのミス、行や列の削除による参照エラーなど、注意していても発生しやすいトラブルが多く存在します。特に、工程管理は納期や工数に直結する重要な情報を扱うため、入力ミスひとつが納期遅延やコスト超過といった重大な問題につながる可能性もあります。 Excelは工程管理のスタートとしては有効ですが、リアルタイム共有や自動化には限界があります。そこでおすすめしたいのが、monday.comです。 monday.comは、Excelの課題をカバーできる、ノーコード型のプラットフォームです。複雑な設定なしでチーム全体の工程を見える化・自動化でき、属人化の解消にもつながります。 ここでは、Excelから一歩進んだ管理を可能にするmonday.comの特徴を紹介します。 リアルタイム共有と自動更新 monday.comはクラウド上で動作するため、複数人が同時に同じ画面を開いて編集・閲覧できます。Excelのように「誰が最新のファイルを持っているか分からない」といった状況がなく、常に最新の情報が全員に共有されます。各タスクの進捗や変更点がリアルタイムに反映 担当者の変更、ステータス更新も即座にチームに通知 ログが自動記録され、誰が何をいつ変更したかが明確に残る このように、手動での更新や通知が不要になることで、チーム全体の情報共有スピードが大幅に向上します。 進捗アラートや納期通知 Excelでは、納期の遅延に気づいたときにはすでに手遅れ、ということも少なくありません。monday.comは、自動で通知やアラートを設定できるため、対応の遅れを未然に防ぐことが可能です。作業の期日が近づくと、自動でリマインド通知を送信 タスクが未完了のまま期限を超えるとアラートを表示 条件に応じて関係者全員にSlackやメールで通知可能 状況に応じたワークフローの自動分岐も設定可能 例えば、「納品日の3日前に担当者に通知」「依存タスクの遅れが発生したら、影響のある作業担当者と上司に通知」といった細かな条件も、柔軟に設定できます。見落とす前にツールが知らせてくれるため、対応漏れや納期遅延のリスクを大幅に減らせます。 外部ツールとの連携 monday.comの大きな魅力の一つが、さまざまな業務ツールとの連携です。工程管理だけでなく、周辺業務の情報とも結びつけることで、より効率的な運用が可能になります。 連携できる主なツールは、以下の通りです。 Slack、Microsoft Teamsなどのチャットツール GoogleカレンダーやOutlookなどのスケジュール管理ツール DropboxやGoogleドライブなどのファイル共有サービス 会計ソフトやCRM、プロジェクト管理ツールとも連携可能 例えば、タスクの締切が近づいたらSlackで自動通知したり、Googleカレンダーと連携して会議や作業予定を可視化したりと、部門を超えた業務の一元管理が実現します。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) Excelは、手軽に始められる工程管理ツールとして優れた面がありますが、情報のリアルタイム共有やミスの防止、複数人での運用にはどうしても限界があります。特に、プロジェクトが複雑化したり、拠点や部門をまたいだ連携が必要になると、Excelの管理では対応しきれない場面も増えてきます。 その点、monday.comなら、直感的な操作と高い拡張性を備えたワークプラットフォームとして、工程管理をスムーズかつ効率的に行えます。テンプレートを使えば、複雑な設定なしですぐに運用を開始できるため、ITに詳しくない方でも安心して導入可能です。 まずは実際の業務に合わせて操作を試し、monday.comの使いやすさと効果を実感してみてください。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 著者:monday.com ブログ編集部 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のハウハウを発信する編集チームが執筆しています。

1 分 で読めます

研修スケジュールの作り方は?おすすめテンプレートと立て方のポイントを解説

新人研修や社内のスキルアップ研修など、企業研修の際に欠かせないのが「研修スケジュール」です。 しかし、「作り方がわからず、毎回手探りで作成している」などの悩みを抱える担当者は少なくありません。また、Excelや紙の資料では、変更や共有に手間がかかり、部署間の調整もうまくいかないことが多いのが現状です。 本記事では、研修スケジュールの作り方から、作成時に押さえておきたいポイント、おすすめのテンプレートを詳しく解説します。 今すぐmonday.comの研修スケジュールテンプレートをダウンロードする 研修においてスケジュールをきちんと立てることは、企業が成長し続けるために欠かせません。特に最近では、必要なスキルの変化が加速しており、継続的な学びが求められています。また、学ぶ機会を提供することは、人材の定着にも繋がり、優秀な人材の離職防止や採用コストの削減も可能です。 業界の変化や技術革新に柔軟に対応できる人材を育てることで、企業として、業界での競争力も高まります。 研修の成果を最大限に引き出すためには、明確な計画と緻密なスケジューリングが欠かせません。漠然とした準備では、目的に対する達成度が低くなり、効果的な研修とはいえません。 ここでは、効果的な研修スケジュールの作り方について、6つのステップに分けて詳しく解説します。 1.目標・ゴールを明確にする まずは、研修スケジュールを組むために、目的とゴールを明確にしましょう。 目的とは、研修を実施する理由のことです。例えば「新入社員に基本的な業務知識を習得させたい」や「管理職のマネジメント能力を高めたい」といった内容です。 ゴールは、その目的を達成するために、参加者が「何ができるようになるか」を具体的な行動レベルで示す必要があります。初めの段階でゴールを明確にすることで、研修の内容や進行の方向性が定まります。 2.予算を確定する 次に、研修にかかる全体の予算を確定します。予算の見積もりが曖昧なまま進めると、後々コストの見直しや内容変更が必要になる可能性があるため、しっかりと把握することが重要です。 以下のような費用項目を、整理しておきましょう。 会場使用料(自社 or 外部施設) 講師謝礼・交通費・宿泊費 教材作成費・印刷費 機材レンタル(プロジェクター、マイクなど) 飲食代(昼食・飲料) 参加者の交通費補助(必要に応じて) これらの項目をリストアップし、合計金額を算出しておくことで、現実的なスケジュール作成が可能になります。 3.研修内容・カリキュラムを検討する 研修の目的とゴールが明確になったら、それを達成するために必要な内容を洗い出します。 設計の流れは、以下の通りです。 ゴールに必要な知識・スキルをリスト化 各テーマごとに必要時間を割り当て ワークやロールプレイなど実践的な要素を盛り込む 参加者のレベルや経験に応じた難易度に調整 こうしたステップで検討すれば、研修全体の流れが明確になり、スケジュールにも無理なく組み込むことができます。 4.講師・担当者を選定する カリキュラムが固まったら、それを実施する講師や担当者を選定します。研修の内容に最も適した人材を選ぶことが、研修全体の質を高める鍵となります。 外部講師か社内講師かによっても、選定時のポイントは異なります。 外部講師の場合は、専門分野と研修テーマの一致、過去の実績や評価、講演スタイル(対話型・講義型など)、講師料や移動費を考慮します。 社内講師の場合は、指導経験、内容理解と伝える力、受講者との信頼関係や社内での立場などが選定基準になります。 適切な人材を早めに選び、研修内容とスケジュールを共有しておくことで、当日の運営もスムーズに進行できます。 5.関係者の予定を調整する 講師やカリキュラムが決まったら、次は関係者全員のスケジュールを調整します。ここでのポイントは、参加者の出席率を最大限に高めるために、業務の繁忙期や連休などを避けることです。 また、研修の候補日を複数出しておくことで、参加者の都合に応じやすくなります。調整には、社内のカレンダーや日程調整ツールの活用が効果的です。 6.スケジュール表に落とし込み作成する 最後に、これまで整理してきた内容をもとに、具体的な研修スケジュール表を作成します。単に時系列に並べるだけでなく、参加者の集中力や理解度を高めるための工夫を盛り込むことが重要です。適度な休憩や、質疑応答の時間も確保しましょう。 スケジュール表に盛り込むべき主な項目は、以下の通りです。 実施日、開始・終了時刻 各プログラムの時間配分 休憩・昼食時間の明記 質疑応答やまとめの時間 開始前の受付や準備の時間 これらをスケジュールを表に明確に記載することで、講師・運営・参加者それぞれが予定を把握しやすくなり、当日の混乱を防ぐことができます。スケジュールが完成したら、事前に関係者に共有することも忘れないようにしましょう。 研修をスムーズに実施するには、誰が見ても分かりやすいスケジュール表の作成が欠かせません。ただ時系列で予定を並べるだけではなく、見やすさを意識することで、混乱を防ぎ、研修の効果を高めることができます。 ここでは、研修スケジュール表を作成する際に押さえるべきポイントを4つ紹介します。 日付・時間・内容を一目で把握できるレイアウトにする 研修スケジュール表には、日付・開始時間・終了時間・研修名・実施場所などの基本情報を整理して記載しましょう。 横並びの一覧形式や表形式にすることで、情報が一目で確認しやすくなります。また、時間帯ごとに項目をまとめると、視線の流れもスムーズになり、確認ミスを防ぐ効果もあります。 色分けや記号で視認性を高める 複数の研修が同日に行われたり、参加部署が異なる場合は、色分けや記号を使うことでスケジュールの視認性が格段に向上します。 例えば、部署ごとに色を分けたり、外部講師が担当するプログラムに記号を付けるなどの工夫をすると、誰がどこに参加するかが一目で分かります。印刷する場合も、モノクロ対応を意識して記号を併用するとよいでしょう。 各研修の目的や備考欄を設ける 時間と内容だけではなく、それぞれの研修で「何を学ぶのか」という目的を記載することで、参加者の理解を深めることができます。 また、持ち物や注意事項などを記載する備考欄も用意しておくと、当日のトラブル防止にも繋がります。特に、新入社員や外部会場での研修には、事前案内が重要です。 担当者・講師の名前と連絡先も記載する スケジュール表には、各プログラムの担当者名や講師の氏名、連絡先を記載しておくと、研修当日の問い合わせやトラブル発生時に迅速な対応が可能になります。特に、外部会場を利用する場合やオンライン研修では、連絡手段の明確化が重要です。 メールアドレスや内線番号など、すぐに連絡が取れる情報を記載しておきましょう。 研修スケジュール表を「一から作るのは大変」と感じる方も多いです。そんなときに役立つのが、すぐに使えるテンプレートです。目的に合わせてカスタマイズするだけで完成度の高いスケジュール表が作れるため、初めての方でも安心して利用できます。 あらかじめ必要な情報やレイアウトが整っているテンプレートを使うことで、作業時間の短縮だけでなく、情報の正確性や共有のしやすさにも繋がります。ここでは、テンプレートを使用することで得られる、主なメリットを紹介します。 作成時間を大幅に短縮できる テンプレートを使えば、ゼロから項目やレイアウトを考える必要がありません。日付、時間、研修名、講師、場所など、必要な項目があらかじめ用意されているため、該当する情報を入力するだけで、短時間でスケジュール表が完成します。 忙しい時期や複数回の研修が続く場面でも、作成の負担を大きく軽減できるでしょう。 抜け漏れや記載ミスを防げる テンプレートには、研修に必要な情報が体系的に組み込まれています。そのため、日程、担当者、内容、場所といった重要項目の記載漏れを防ぐことができます。 また、記入欄が明確に定義されていることで、情報の入力ミスや記載順の混乱も起こりにくくなるでしょう。 関係者と共有・修正がしやすい テンプレートを使用して作成されたスケジュール表は、形式が統一されているため、社内外の関係者との共有がスムーズに行えます。誰が見ても同じレイアウト・構成になっていることで、情報の読み違いや確認漏れが起きにくくなります。 さらに、複数の担当者で分担して研修を運営する場合でも、同じテンプレートを使えば情報管理が統一され、修正や追加の作業も混乱なく進めることができます。 上記でも触れたように、研修スケジュール表の作成には、テンプレートの活用がおすすめです。その中でも特におすすめなのが、操作性と柔軟性に優れたmonday.comの研修スケジュールテンプレートです。 事前に用意されたフォーマットを基に、チームでの情報共有やタスク管理をスムーズに行えるため、複数人で研修を運営する場面や進行状況を可視化したい場合に非常に便利です。 ここでは、monday.comの研修スケジュールテンプレートを使うメリットを3つの視点から解説します。 今すぐmonday.comの研修スケジュールテンプレートをダウンロードする 必要に合わせて簡単にカスタマイズできる monday.comの研修スケジュールテンプレートは、研修の内容や目的に応じて、「日付」「開始時間」「講師名」「会場」「研修の目的」など、必要な情報を自由に追加・削除可能です。 そのため、汎用的なテンプレートにありがちな「不要な項目が多い」「必要な欄が足りない」といった問題を避けられます。 研修ごとに異なる運営体制や内容に、柔軟に対応できるのが、monday.comのテンプレートの大きな強みです。 チーム全員でのリアルタイムに共同編集が可能 monday.comは、クラウド型のワークスペースのため、チームメンバーが同時にスケジュール表を編集・更新することが可能です。担当者の変更や時間の調整があった際にも、誰かが修正すればすぐに全員に反映されるため、情報の食い違いや伝達ミスを防ぐことができます。 また、編集履歴も残るため、いつ・誰が・どのように修正したかも確認でき、管理体制の透明性も保てます。 ダッシュボードで研修効果や進捗を可視化 monday.comの研修スケジュールテンプレートでは、登録されたデータをもとにダッシュボードを自動生成し、研修の進捗状況や実施回数、完了率などを視覚的に確認可能です。これにより、「どの研修が未実施か」「参加率はどうか」といった情報をひと目で把握できます。 さらに、完了状況に応じて、通知やリマインダーの設定も可能で、進行管理がより正確になります。 今すぐmonday.comの研修スケジュールテンプレートをダウンロードする 著者:レイチェル・ハコウネ レイチェル・ハコウネは、monday.comのコンテンツマーケティングマネージャーです。 アメリカ・ジョージア州のアトランタ出身で穏やかで丁寧な人柄と、イスラエルらしい積極的で物おじしない性格の両方をあわせ持っています。

1 分 で読めます

無料で使いやすい顧客管理シートのテンプレートとは?

顧客(クライアント)が増えると、それに比例して管理業務の負担も大きくなります。 顧客の管理が複雑になり、「取引先の電話番号が見つからない」「以前共有された重要な情報がどこかにいってしまった」など、そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。 そこで役立つのが「クライアント情報シート」です。業務をスムーズに進めるには、使いやすく整理されたテンプレートが必要です。 monday.comでは、クライアント情報を一元管理するテンプレートを用意しています。本記事では、その活用方法を具体的にご紹介します。 今すぐ顧客管理シートのテンプレートをダウンロードする クライアント情報シートとは、クライアントごとの基本情報や取引履歴、プロジェクトの進捗などを一元管理するためのシートです。テンプレートを使えば、クライアントの情報を整理し、日々の業務をよりスムーズに進められるようになります。 クライアント情報シートを使う最大の目的は、クライアントデータをひとつにまとめて、誰が見てもすぐに分かる状態に整えることです。 クライアントデータをひとつにまとめると、連絡先を探してあちこちのファイルを開いたり、同じクライアントの情報が重複して混乱するなどの煩わしさから解放されます。 必要な情報を一か所に集約しておけば、打ち合わせの直前でもすぐに確認でき、打合せの質を高めることにつながります。 また、情報をしっかり整理しておくことで、「次に連絡すべき相手は誰か」や「どの顧客に別の商品を提案できそうか」といった判断もしやすくなるでしょう。 クライアント情報シートは、業界や業種を問わず、さまざまな場面で活用可能です。ただし、記載する項目は業務の内容や組織の形態によって異なる場合があります。ここでは、業界や業種ごとに、クライアント情報シートテンプレートの活用例を紹介します。 不動産業向け:クライアント情報シート (画像出典:monday.com) 不動産業界では、案件ごとに多くの顧客を担当します。 そのため、連絡先や希望条件に加えて、物件の掲載日や契約状況などを一元管理できる情報シートが欠かせません。 monday.comのクライアント情報シートを使うと、物件の内覧日程や売買の進行状況を記録できます。情報を可視化しておくことで、対応漏れや連絡ミスを防ぎ、スムーズな営業活動につながるでしょう。 映像・ビデオ制作向け:クライアント情報シート (画像出典:monday.com) 映像制作やメディア関連の業務では、プロジェクトが複数の工程に分かれて進行します。そのため、各クライアントが「現在の業務はどの工程にあるのか」を見える化しておくことで、全体の進行管理がよりスムーズになるでしょう。 monday.comのクライアント情報シートを活用すれば、脚本作成・撮影・編集といった作業の進行状況を一元管理できます。情報が共有されていれば、チーム全員が「今、どこまで進んでいるのか」をすぐに把握可能です。 会計・税務業務向け:クライアント情報シート (画像出典:monday.com) 確定申告や決算対応など、繁忙期が集中する会計業務では、クライアントごとのスケジュール管理が欠かせません。 monday.comのクライアント情報シートを使えば、連絡先や提出書類の種類、支払い状況などを1つのシートにまとめて管理可能です。 個人で活動する税理士の方なら、業務を効率よく進められるようになり、対応漏れの防止にもつながります。 会計事務所のようにチームで対応する場合でも、タスクの割り当てや進捗状況の共有をスムーズに行えます。 monday.comが提供するクライアント情報シートテンプレートは、クライアント情報の管理を効率化するためのツールです。 業種や業務のスタイルに応じて柔軟にカスタマイズできるため、どんなビジネスにも無理なくフィットします。 テンプレートはPCでもスマートフォンでも使えるため、外出先からでもスムーズにアクセス可能です。もちろん、チームメンバーとの共有や、アカウント・タスクの割り振りも簡単に行えます。 また、クライアントリストだけが他の業務ツールと切り離されていると、情報の連携や進捗管理に手間が掛かります。monday.comなら、クライアント情報をプロジェクト管理ボードなどと統合できるため、業務全体を把握可能です。 たとえば、あるクライアントが契約完了したタイミングで、そのデータを自動的に次のプロジェクト担当に引き継ぐこともできます。 クライアント数が増えるほど、情報の整理や更新に手間がかかるのは避けられません。 しかし、monday.comの自動化機能を使えば、情報の反映やタスクの割り当ても自動で行え、チームの負担を最小限に抑えながら正確な管理を実現できます。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) monday.comのクライアント情報テンプレートは、自由にカスタマイズできる柔軟なツールです。ここでは、このテンプレートを実務で最大限に活かすためのポイントを4つにまとめてご紹介します。 1.どんな情報を集めるか、最初に整理する まずは、自社にとって必要なクライアント情報が何かを明確にしましょう。 基本的な連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)はもちろんのこと、業種によってはさらに詳しい項目が求められる場合もあります。 たとえば、法律事務所であれば、案件の概要や進行状況などを記録できる欄を設けておくと便利です。 このような「必須情報」はテンプレートの上部に配置し、それ以外にも「あれば役立つ情報」を検討しておくと、より実用的なシートになります。 テンプレートを設定する際には、必要に応じて柔軟に使えるよう、ある程度の入力項目を用意しておきましょう。 2.クライアントに入力してもらう仕組みをつくる 情報をすべて手入力していると、手間もミスも増えます。 可能であれば、クライアント側で直接入力できるフォームを用意し、その内容が自動でテンプレートに反映される仕組みにしましょう。 フォームは必要最低限の設問に絞り、数分で完了できるようにするのが理想です。 また、入力された情報の使い道をわかりやすく説明し、同意を得ることも忘れないようにしましょう。 3.情報管理の責任者を明確にする クライアント情報のリストは多くの人が利用するかもしれません。しかし、更新や品質管理の責任は1人に任せるのが原則です。 情報管理の担当者は、古い情報の整理や重複のチェックなどを行い、常にリストが最新の状態になるよう維持しましょう。 あわせて、チーム内のアクセス権限も整理しましょう。 編集する人と、閲覧のみ可能な人を明確にしておくことで、管理ミスを防げます。 4.古い情報の扱いルールをあらかじめ決めておく せっかく作成した情報シートも、古くなったデータが混在してしまうと逆に使いづらくなります。 誰が見ても迷わず使えるよう、古い情報の扱い方をあらかじめルール化しておきましょう。 たとえば、「半年以上やりとりのないクライアントは別のタブに移す」「期限切れの情報は定期的に削除する」などの基準を設けておくと安心です。 また、月に1回は情報の棚卸しを行うなど、どれくらいの頻度でチェックを行うかも決めておくと、チーム全体での運用がスムーズになります。 クライアント情報シートに関するよくある質問(FAQ) Q.クライアント情報シートにはどんな情報を入れておくべきですか? 記載する内容は、業種やチームの役割によって少しずつ異なります。基本的には以下のような項目が標準的です。 クライアント名 住所 電話番号 メールアドレス 会社名(法人の場合) WebサイトのURL 過去の取引履歴や実績 現在進行中のプロジェクト内容 プロジェクトの納期・スケジュール その他メモや補足事項 上記のような、業務に必要な情報をわかりやすくまとめておきましょう。 Q.情報を見やすく整理するにはどうしたらいいですか? もしクライアント数が数名程度であれば、名前と連絡先を一覧にまとめるだけでも十分です。しかし、クライアントが増えてくると、それだけでは管理が難しくなってきます。 そこでおすすめなのが、クライアントリストを状況に応じてカテゴリー分けする方法です。 たとえば、 現在取引中のクライアント/過去のクライアントで分ける プロジェクトの進行フェーズ別に分ける 業種や契約形態で分類する こうすることで、必要な情報をすぐに探せるだけでなく、チーム内の共有もスムーズになります。 Q.Excelでクライアント情報シートをつくるのはアリですか? もちろん、Excelでも基本的なクライアントリストは作成可能です。操作に慣れていれば、表形式でシンプルに管理できます。 ただし、以下のような点においてデメリットがあります。 チームで同時に編集・共有しにくい ファイルが複製されやすく、最新版の管理が煩雑になる クライアントごとにタスクを割り当てるような運用には向いていない より複雑な管理やチームでの運用を前提とするなら、monday.comのようなツールを活用しましょう。 Q.クライアント情報フォームって何ですか? クライアント情報フォーム(あるいは受付フォーム)とは、クライアントから情報を収集するための入力フォームです。 たとえば新規のクライアントに、名前や連絡先、希望内容などを記入してもらう際に使用します。 クライアントから情報を収集する方法として理想的なのは、その情報が自動的にクライアントリストに反映されるような仕組みを作ることです。 わざわざ手入力で転記する手間が省けるため、入力ミスも減り、作業効率が格段に上がります。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Q.\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u60c5\u5831\u30b7\u30fc\u30c8\u306b\u306f\u3069\u3093\u306a\u60c5\u5831\u3092\u5165\u308c\u3066\u304a\u304f\u3079\u304d\u3067\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u8a18\u8f09\u3059\u308b\u5185\u5bb9\u306f\u3001\u696d\u7a2e\u3084\u30c1\u30fc\u30e0\u306e\u5f79\u5272\u306b\u3088\u3063\u3066\u5c11\u3057\u305a\u3064\u7570\u306a\u308a\u307e\u3059\u3002\u57fa\u672c\u7684\u306b\u306f\u4ee5\u4e0b\u306e\u3088\u3046\u306a\u9805\u76ee\u304c\u6a19\u6e96\u7684\u3067\u3059\u3002\n\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u540d\n\u4f4f\u6240\n\u96fb\u8a71\u756a\u53f7\n\u30e1\u30fc\u30eb\u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\n\u4f1a\u793e\u540d\uff08\u6cd5\u4eba\u306e\u5834\u5408\uff09\nWeb\u30b5\u30a4\u30c8\u306eURL\n\u904e\u53bb\u306e\u53d6\u5f15\u5c65\u6b74\u3084\u5b9f\u7e3e\n\u73fe\u5728\u9032\u884c\u4e2d\u306e\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u5185\u5bb9\n\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u7d0d\u671f\u30fb\u30b9\u30b1\u30b8\u30e5\u30fc\u30eb\n\u305d\u306e\u4ed6\u30e1\u30e2\u3084\u88dc\u8db3\u4e8b\u9805\n\u4e0a\u8a18\u306e\u3088\u3046\u306a\u3001\u696d\u52d9\u306b\u5fc5\u8981\u306a\u60c5\u5831\u3092\u308f\u304b\u308a\u3084\u3059\u304f\u307e\u3068\u3081\u3066\u304a\u304d\u307e\u3057\u3087\u3046\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q.\u60c5\u5831\u3092\u898b\u3084\u3059\u304f\u6574\u7406\u3059\u308b\u306b\u306f\u3069\u3046\u3057\u305f\u3089\u3044\u3044\u3067\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u3082\u3057\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u6570\u304c\u6570\u540d\u7a0b\u5ea6\u3067\u3042\u308c\u3070\u3001\u540d\u524d\u3068\u9023\u7d61\u5148\u3092\u4e00\u89a7\u306b\u307e\u3068\u3081\u308b\u3060\u3051\u3067\u3082\u5341\u5206\u3067\u3059\u3002\u3057\u304b\u3057\u3001\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u304c\u5897\u3048\u3066\u304f\u308b\u3068\u3001\u305d\u308c\u3060\u3051\u3067\u306f\u7ba1\u7406\u304c\u96e3\u3057\u304f\u306a\u3063\u3066\u304d\u307e\u3059\u3002\n\u305d\u3053\u3067\u304a\u3059\u3059\u3081\u306a\u306e\u304c\u3001\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u30ea\u30b9\u30c8\u3092\u72b6\u6cc1\u306b\u5fdc\u3058\u3066\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u30fc\u5206\u3051\u3059\u308b\u65b9\u6cd5\u3067\u3059\u3002\n\u305f\u3068\u3048\u3070\u3001\n\u73fe\u5728\u53d6\u5f15\u4e2d\u306e\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\uff0f\u904e\u53bb\u306e\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u3067\u5206\u3051\u308b\n\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u9032\u884c\u30d5\u30a7\u30fc\u30ba\u5225\u306b\u5206\u3051\u308b\n\u696d\u7a2e\u3084\u5951\u7d04\u5f62\u614b\u3067\u5206\u985e\u3059\u308b\n\u3053\u3046\u3059\u308b\u3053\u3068\u3067\u3001\u5fc5\u8981\u306a\u60c5\u5831\u3092\u3059\u3050\u306b\u63a2\u305b\u308b\u3060\u3051\u3067\u306a\u304f\u3001\u30c1\u30fc\u30e0\u5185\u306e\u5171\u6709\u3082\u30b9\u30e0\u30fc\u30ba\u306b\u306a\u308a\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q.Excel\u3067\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u60c5\u5831\u30b7\u30fc\u30c8\u3092\u3064\u304f\u308b\u306e\u306f\u30a2\u30ea\u3067\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u3082\u3061\u308d\u3093\u3001Excel\u3067\u3082\u57fa\u672c\u7684\u306a\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u30ea\u30b9\u30c8\u306f\u4f5c\u6210\u53ef\u80fd\u3067\u3059\u3002\u64cd\u4f5c\u306b\u6163\u308c\u3066\u3044\u308c\u3070\u3001\u8868\u5f62\u5f0f\u3067\u30b7\u30f3\u30d7\u30eb\u306b\u7ba1\u7406\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n\u305f\u3060\u3057\u3001\u4ee5\u4e0b\u306e\u3088\u3046\u306a\u70b9\u306b\u304a\u3044\u3066\u30c7\u30e1\u30ea\u30c3\u30c8\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002\n\u30c1\u30fc\u30e0\u3067\u540c\u6642\u306b\u7de8\u96c6\u30fb\u5171\u6709\u3057\u306b\u304f\u3044\n\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u304c\u8907\u88fd\u3055\u308c\u3084\u3059\u304f\u3001\u6700\u65b0\u7248\u306e\u7ba1\u7406\u304c\u7169\u96d1\u306b\u306a\u308b\n\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u3054\u3068\u306b\u30bf\u30b9\u30af\u3092\u5272\u308a\u5f53\u3066\u308b\u3088\u3046\u306a\u904b\u7528\u306b\u306f\u5411\u3044\u3066\u3044\u306a\u3044\n\u3088\u308a\u8907\u96d1\u306a\u7ba1\u7406\u3084\u30c1\u30fc\u30e0\u3067\u306e\u904b\u7528\u3092\u524d\u63d0\u3068\u3059\u308b\u306a\u3089\u3001monday.com\u306e\u3088\u3046\u306a\u30c4\u30fc\u30eb\u3092\u6d3b\u7528\u3057\u307e\u3057\u3087\u3046\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "Q.\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u60c5\u5831\u30d5\u30a9\u30fc\u30e0\u3063\u3066\u4f55\u3067\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u60c5\u5831\u30d5\u30a9\u30fc\u30e0\uff08\u3042\u308b\u3044\u306f\u53d7\u4ed8\u30d5\u30a9\u30fc\u30e0\uff09\u3068\u306f\u3001\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u304b\u3089\u60c5\u5831\u3092\u53ce\u96c6\u3059\u308b\u305f\u3081\u306e\u5165\u529b\u30d5\u30a9\u30fc\u30e0\u3067\u3059\u3002\n\u305f\u3068\u3048\u3070\u65b0\u898f\u306e\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u306b\u3001\u540d\u524d\u3084\u9023\u7d61\u5148\u3001\u5e0c\u671b\u5185\u5bb9\u306a\u3069\u3092\u8a18\u5165\u3057\u3066\u3082\u3089\u3046\u969b\u306b\u4f7f\u7528\u3057\u307e\u3059\u3002\n\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u304b\u3089\u60c5\u5831\u3092\u53ce\u96c6\u3059\u308b\u65b9\u6cd5\u3068\u3057\u3066\u7406\u60f3\u7684\u306a\u306e\u306f\u3001\u305d\u306e\u60c5\u5831\u304c\u81ea\u52d5\u7684\u306b\u30af\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30c8\u30ea\u30b9\u30c8\u306b\u53cd\u6620\u3055\u308c\u308b\u3088\u3046\u306a\u4ed5\u7d44\u307f\u3092\u4f5c\u308b\u3053\u3068\u3067\u3059\u3002\n\u308f\u3056\u308f\u3056\u624b\u5165\u529b\u3067\u8ee2\u8a18\u3059\u308b\u624b\u9593\u304c\u7701\u3051\u308b\u305f\u3081\u3001\u5165\u529b\u30df\u30b9\u3082\u6e1b\u308a\u3001\u4f5c\u696d\u52b9\u7387\u304c\u683c\u6bb5\u306b\u4e0a\u304c\u308a\u307e\u3059\u3002\n" } } ] } 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 著者:monday.com ブログ編集部 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のハウハウを発信する編集チームが執筆しています。

8 分 で読めます

毎日が変わる!デイリータスク管理術|管理のコツとツールの活用法

朝、やることをリストアップして、それが終わるたびに線を引いて消していく。そんな一日のルーティンを習慣にしている方も多いと思います。ただ、そのリストがうまく回っていないと感じる瞬間はありませんか? やるべきことを可視化しているはずなのに、なぜか時間に追われる感覚が抜けない。そんな時こそ、タスクの整理の仕方を少し見直してみることが必要かもしれません。 今回は、毎日のデイリータスクをうまく整理し、時間と集中力を取り戻すための考え方と実践方法をご紹介します。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 日々の業務を効率よく進める上で、タスクの整理は欠かせません。もっとも取り入れやすい方法として、多くの方が実践しているのが「やるべきことをリスト化する」手法です。 ツールや方法に決まりはありません。テクノロジーを活用すべきケースもあれば、紙とペンなどのアナログな手段で十分に機能することもあります。 やり方はさまざまですが、一例を挙げると、以下のような方法があります。 ・手帳やメモに、今日やることを書き出す ・ホワイトボードを使って、チームでタスクを共有する ・模造紙とマーカーで全体像をざっくり描き出す ・付箋を色分けして、「未着手」「進行中」「完了」といったステータスを可視化する ・Web上で見つけたテンプレートを、自社用にアレンジする 視認性を高めたい場合には、色や配置を工夫するだけでもタスク整理のしやすさが変わってきます。 一方、デジタルツールを活用するという選択肢もあります。 ・かんばん方式のタスク管理ツールを使う ・カレンダーで予定と紐づけながらタスクを整理 ・長期案件に対応したガントチャート どの手段を選ぶにしても、重要なのは、書き出して終わりにしないことです。自分にとって無理のないやり方で、「見えて、動ける」状態をつくることが、デイリータスクを前に進めるための基本になります。 「やるべきことに集中するためには、結局、どうすれば一番うまくいくのか?」 日々のタスク管理を考える上で、誰もが一度は感じる疑問かもしれません。うまく整理して、効率的に動いて、成果も出す。頭ではわかっていても、実際にやってみると意外と難しいものです。 ただし一つ確かなのは、マルチタスクに頼るやり方は、たいてい逆効果だということです。 朝の時点で、すでにやることが溢れ返っている状況で、全部一気に片付けようとすると、結局どれも中途半端になってしまいます。 だからこそ、タスクには“順番”が必要です。闇雲に始めるのではなく、何をどこから着手するかを決めるプロセスが、生産性を上げるための基本になります。 優先順位を考えるときは、下記のようなポイントを押さえましょう。 ・締め切り:期限が近いものから先に手をつける ・所要時間:すぐ終わるものから片づける、あるいは逆に時間がかかるものを先にやる ・依存関係:自分が終わらせないと他の人が動けないタスクを優先する こうした優先順位を決めるときに便利なのが、タスク管理ツールです。 例えば、monday.comのようなタスク管理ツールを使えば、タスクの可視化から優先順位の設定、進捗の把握まで、一連の流れを自動化、整理することができます。 一度仕組みが整えば、無駄な迷いを減らし、本当に取り組むべきことに集中しやすくなります。 タスク管理の本質は、混乱をなくし、集中できる状態をつくることです。これにより、ストレスを減らし、結果として働く時間の質を変えてくれます。 ある調査では、平均的なビジネスパーソンが本当に集中して動いている時間は、1日あたり3時間未満とも言われています。その時間をいかに有効に使うかという点が、今の時代における働き方の大きな分かれ目かもしれません。 ※多くの時間を費やしている非生産的な行動は、1位:ニュース系サイト、2位:SNS、3位:雑談 タスクリストを手動で更新するのは、意外と時間を取られてしまう作業です。 例えば、同僚から「このレポートの作成をお願いします」とメールが届いたとします。その場合、やることは大体このような流れになります。 メールを開く 内容を確認する タスク管理ツールを開く タスクリストに項目を追加する 「了解しました」と返信する メールをアーカイブする(またはゴミ箱へ) 一つひとつの作業は大した手間ではないかもしれませんが、こうした作業が1日に何度も発生するとどうでしょうか。気づけば数十分、場合によっては1時間以上を、転記と整理の作業に費やしてしまうこともあります。 これを解決する方法の一つが、ツールを活用したタスク管理の自動化です。例えば、monday.comのようなツールを使えば、Gmailをはじめとする200以上の外部サービスと連携できるため、受信したメールの内容をそのままタスクとして登録する、といった使い方も可能です。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) 単発の登録だけでなく、ルーティンワークや定期的に発生するタスクも、自動化機能であらかじめ設定しておけば、都度入力する必要がなくなります。 monday.comでは、リマインダーを自動で通知する機能も搭載されているため、抜け漏れなくタスクに向き合うことが可能です。 このように、自動化の仕組みを取り入れるだけで、業務の流れは格段にスムーズになります。限られた時間を、考えることや判断することに使うためにも、繰り返しの作業はできるだけ減らすようにしましょう。 monday.comは、チームや個人が自分たちの業務に合わせて柔軟に整理できる、クラウドベースのワークOS(ワーク・オペレーティング・システム)です。プロジェクトの管理に限らず、日々のルーティンから複雑な業務フローまで、業務に関するすべてのタスクを可視化・整理できます。 日々のタスク管理の場面でも、monday.comは現場を支える心強いツールとして多くのチームに導入されています。 例えば、チーム向けのタスク管理テンプレートを使えば、 「今どこまで進んでいるのか」「誰がどこを担当しているのか」といった情報を、いちいち会議やチャットで確認しなくても、ひと目で把握できます。テンプレートはそのまま使うことも、自社の業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。 進捗の可視化だけでなく、自動化や通知機能も組み込まれているため、「気づいたら期限が過ぎていた」というようなミスも防げます。 monday.comなら、デイリータスクの管理がもっとスムーズに進むかもしれません。無料で試せるので、ぜひ一度始めてみてください。 今すぐmonday.comを試してみる(14日間無料) DJは、言葉に関する幅広い分野を専門とするフリーランスライターです。双子を含む4人の子どもの父親であり、ミシガン大学の卒業生でもあります。また、GIF画像の検索や活用にも精通しています。

1 分 で読めます