チームが大きくなるほど、業務における優先順位の変化や情報のズレが積み重なり、全体の動きは噛み合いづらくなってきます。

こうした状況を改善するのが、monday work managementです。

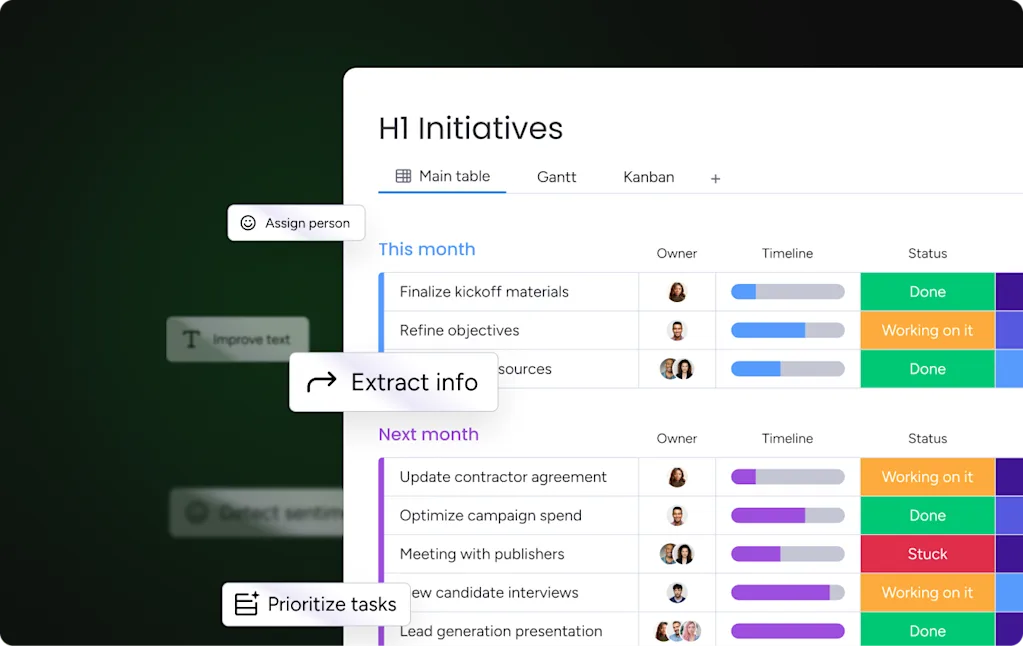

monday work managementは、チーム全体をひとつのプラットフォームで繋ぎ、目標の設定から実行、進捗の把握までを一貫して支えるワークマネジメントツールです。

本記事では、monday work managementを大規模チームで導入する際の具体的なステップと、導入初日から現場がスムーズに動き出すための活用法をご紹介します。

これから導入を検討されている方はもちろん、すでに使っている企業のチーム拡大フェーズにも役立つ内容です。ぜひご活用ください。

今すぐmonday work managementを試してみる(14日間無料)ステップ1:ワークスペースを立ち上げる

monday work managementのワークスペース画面

多くの企業では、いきなり全社でツールを導入するのではなく、一部の部署やプロジェクトチームから段階的に始めるケースがほとんどです。

monday work managementなら、今の業務フローを大きく変えることなく、少人数のチーム単位から無理なく使い始めることができます。例えば、経費申請の多い部門から使ってみて、慣れてきたら他部署にも展開する、という形もおすすめです。

具体的な手順

- 専任のサクセスチームと連携しながら、業務に合わせて初期設定

- チームで基本的な使い方やワークスペースの構成を共有

- まずは一部チームで実際に使ってみて、改善点を確認

- 必要に応じて設定を調整し、段階的に他部門にも展開

「まずは自社の業務に合うかどうか、試してみたい」という方には、業種や業務内容に合わせた個別デモのご案内も可能です。導入を迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。

ステップ2:ボードを作成する

monday work managementでは、すべての業務管理が「ボード」から始まります。

これは、プロジェクトや日々のタスクを整理・実行していくためのベースとなるもので、あとから自由に調整・拡張できるのが大きな特徴です。

具体的な手順

- ワークスペースに入り、左側のサイドバーから「+新規」をクリック

- 表示されたメニューから「ボード」を選択

ボードは、以下3つの要素で構成されています。

・グループ:フェーズ、担当チーム、地域、カテゴリなどで分類

・アイテムとサブアイテム:プロジェクトをタスクとそのステップに分解

・カラム:担当者、期日、予算、ステータスなどの情報を整理・追跡

ゼロから新規作成することもできますが、目的に応じたテンプレートを使えば、最小限の操作でボードを立ち上げることができます。200種類以上のテンプレートが用意されているので、自社の業務に合った形を見つけやすく、チーム内での情報共有もスムーズです。

ステップ3:チームを招待し、アクセス権限を整える

ボードの準備ができたら、次はチームを招待して、いよいよ実際の運用をスタートさせましょう。

誰がどの情報にアクセスできるかをあらかじめ整理しておくことで、安心して業務を進められる環境が整います。

具体的な手順

- 画面左下のプロフィール画像をクリック

- 管理者を選択し、「ユーザー」タブへ移動

- 「新しいユーザーを招待」を選び、メールアドレスを入力

- 閲覧者、メンバー、管理者などの役割を割り当てる

- (任意)部門や業務内容ごとに「チームラベル」を付与して分類

※ボード画面から直接メンバーを追加することも可能です。右上の「共有」ボタンをクリックし、個人またはチーム単位でアクセス権を設定してください。

チーム管理では、以下のような機能が使用できます。

・役割に応じたアクセス権限の設定(閲覧のみ、編集、管理など)

・機密性が高いボードへのアクセス制御

・タスクやグループ、ダッシュボードごとの担当者設定

・チームラベル(営業、デザイン、法務など)を活用し、情報整理を効率化

ステップ4:最適なビューを選択する

プロジェクトの進捗状況をどう確認するかは、チームの役割や関わり方によって大きく変わります。monday work managementでは、ガントチャートやタイムライン、かんばんなど、さまざまな見え方(ビュー)を選ぶことができ、誰もが見やすい形で業務を管理できるのが特徴です。

用途に合わせて、27種類以上のビューの中から自由にカスタマイズできるので、現場から経営層まで、必要な情報をすばやく把握できます。

具体的な手順

- 任意のボードを開く

- 上部メニューの「+ビューを追加」をクリック

- チームに合ったビューを選択

特に人気のビューには、以下のようなものがあります。

・タイムライン & ガントチャート:プロジェクトの各フェーズを視覚的に整理。タスク間の依存関係やマイルストーンの整理も簡単。

・ワークロードビュー:チーム、職種、地域ごとの業務量をリアルタイムで可視化。偏りを防ぎ、無理のないリソース配分が可能になる。

・ダッシュボード & チャート:複数のボードからデータを集約し、進捗やボトルネック、KPIなどをひと目で把握。経営層やマネジメントに適している。

・かんばんビュー:変化の多い現場に最適。状況の変化に応じて、タスクをドラッグ&ドロップで即座に動かせる。

状況に応じてビューを切り替えることで、業務の全体像がつかみやすくなり、日々の判断やチーム間の連携もスムーズに進みます。

ステップ5:業務の自動化設定を行う

「完了したタスクの通知を毎回送るのが面倒…」

「期日が近づいてることに、気づいたのが前日だった」

そんなちょっとした積み重ねが、チーム全体のスピードを遅らせてしまいます。

monday work managementには、繰り返し発生する作業を効率化するための自動化機能がそろっています。進捗確認や担当の変更、タスクのリマインドなどを自動で行うようにすることで、より重要な業務に集中できる環境が整います。

具体的な手順

- 任意のボードを開く

- 画面右上の「自動化」アイコンをクリック

- テンプレートから選ぶか、必要に応じてカスタム設定を作成

- トリガーを設定(例:「ステータスが「完了」に変わったとき」)

- アクションを指定(例:「チャットで通知」「別グループへタスクを移動」など)

- 「ボードに追加」をクリックして完了

実際に設定できる自動化には、以下のようなものがあります。

・タスクが完了したら、担当者にSlack通知を自動送信

・毎月1日に、定期ミーティングのタスクを自動生成

・ステータスが変わったら、タスクを別のグループに移動

・担当者の負荷に応じて、タスクを自動的に割り振る

・期日を過ぎたらアラートを出す

こうした仕組みを取り入れることで、社内プロジェクトでも、クライアント対応でも、抜け漏れや確認の手間が減り、チームの連携が自然とスムーズになっていきます。

AIブロック機能の活用もおすすめ

さらに一歩進んだ業務効率化を目指すなら、AIブロック機能が力を発揮します。これは、専門的な知識がなくても、自然な文章で指示を入力するだけで、AIが意図をくみ取って、自動化の流れを組んでくれる機能です。

具体的な手順

- ボードを開き、自動化ビルダーを起動

- 「AIブロック」を選択

- 用意されたユースケースから選ぶか、自分で文章を入力

例えば、以下のような指示が使えます。

・「今週の更新内容を要約して、チームリーダーに送って」

・「アップロードされた指示書から納期を拾って、期日に自動反映して」

・「タスク名に注意すべき言葉が含まれていたら、フラグをつけて」

複雑な設定なしで、やりたいことをそのまま伝えるだけ。AIが裏側のロジックを組み立ててくれるので、「自動化は初めて」という方にもおすすめです。

ステップ6:ダッシュボードを作成する

日々のタスクが順調に進んでいても、「今、全体としてどこまで進んでいるのか」「どこにボトルネックがあるのか」といった視点は、なかなか見えにくいものです。そんなときに活躍するのが、ダッシュボード機能です。

複数のプロジェクトやボードの情報を、1つの画面でまとめて確認できるため、あちこち開いて確認する必要がなくなります。進捗、負荷、期日など、必要なデータを必要な形で見える化できるのが、大きな魅力です。

具体的な手順

- 左側メニューの「+」をクリック

- 「ダッシュボード」を選択

- 連携させたいボードを選ぶ(複数チーム・部門をまたいでOK)

- 可視化したい情報をウィジェット(表示パーツ)として追加

- チームやマネジメントに合わせて、レイアウトやフィルターを調整

※すべてドラッグ&ドロップで操作できます。

よく使われるパーツには、以下のようなものがあります。

・バッテリー:全体の進捗状況をひと目で表示

・チャート:ステータス・担当者・優先度ごとの内訳をグラフ化

・カレンダー:マイルストーンや遅延タスクを時系列で整理

・ワークロード:リソースの偏りや不足をリアルタイムで確認

ダッシュボードは接続しているボードとリアルタイムで同期されるため、開くたびに最新の情報を確認できます。

さらに、Slack、Microsoft Teams、Google カレンダーなどの主要な業務ツールともスムーズに連携できるため、どこで作業していても必要な情報にすぐアクセスできます。

ステップ7:仕組みを“再現可能な形”で拡大していく

チームの運用がうまく回りはじめたら、その仕組みを一部の成功で終わらせず、他のチームやプロジェクトにも広げていきましょう。

ポイントは、うまくいったやり方を、再現できる形に整えておくこと。仕組みが整えば、誰が担当しても、一定の品質でスムーズに動かせるようになります。

1. 成果が出たボードをテンプレート化

実際の業務で使ってみて「これ、うまくいったな」と感じたボードは、そのままテンプレートにしておきましょう。

同じような業務や新しいプロジェクトで使い回せば、毎回ゼロから設計する手間が省け、スピードも精度も上がります。テンプレートをチーム内で共有しておけば、経験の浅いメンバーでも迷わず取り組めるようになります。

2. 役割に応じたアクセス権を整備

メンバーが増えてくると、情報の管理にもひと工夫が必要です。「誰が・どの情報に・どこまでアクセスできるか」を、あらかじめチームや役職ごとに整理しておくことで、ミスや漏れを防ぎやすくなります。

たとえば、営業メンバーは商談状況だけを見られるようにしたり、マネージャーは全体を編集できるようにしたり。こうした設計をしておけば、新しいメンバーが加わったときのオンボーディングもスムーズに進みます。

3. ワークフローを標準化し、対応の質を揃える

申請や承認、納期管理などのやり方が人によってバラバラだと、プロジェクトの進行にムラが出たり、不要な手戻りが起こりやすくなります。monday.comのワークフロービルダーを使えば、こうした業務の流れをテンプレート化して標準化することが可能です。

さらに、自動化と組み合わせることで、誰が担当しても同じ水準で進められる仕組みをつくることができます。

ステップ8:チームの稼働状況を「見える化」する

プロジェクトが複数にまたがったり、チームが大きくなってくると、「誰がどれくらいの仕事を抱えているのか」が見えづらくなりがちです。

そんなときに便利なのが、ワークロードビュー。メンバーごとの稼働状況をグラフのように表示できる機能です。「この人は今余裕がありそう」「このタスクは別の人に割り振った方がよさそう」など、チーム全体の動きをリアルタイムで把握でき、必要に応じてタスクの再配分もドラッグ&ドロップで簡単に行えます。

具体的な手順

- 対象のボードを開く

- 「+ビューを追加」をクリックし、「ワークロード」を選択

- 人、チーム、または場所・役職などの属性でグループ化

- 稼働状況を見ながら、タスクを調整

ワークロードビューでは、スキルや地域などに応じた担当割りも可能です。カスタムカラムを活用すれば、最適な人に最適なタスクを割り振ることができます。

また、繁忙期やキャンペーン期間の負荷分散にも対応しており、リソースの偏りを事前に把握できるのも特徴です。

ステップ9:リスクは起きる前に捉える

プロジェクトにおけるリスクは、ある日突然現れるわけではありません。気づかれないまま小さな遅れや滞留が積み重なり、気づいたときには手遅れになっているといったケースも、少なくありません。

monday work managementのAIは、こういった気づきにくい遅れや停滞のサインを、自動で拾い上げてくれます。

例えば、以下のようなリスクを自動で検出できます。

・締切を過ぎても完了していないタスク

・担当者が未設定のまま止まっている作業

・複数チーム間でタスクが停滞している箇所

これらのリスクは、ダッシュボード上のチャートやバッテリーウィジェットなどでひと目で把握できます。さらに、重大な遅れが出た場合には、自動的にチームリーダーへ通知を送るといった設定も可能です。

リスクの「早期発見・即時共有」が仕組みとして組み込まれることで、問題が大きくなる前に、具体的な対処へと繋げることができます。

チーム全体の活用を後押しするサポート体制

monday work managementを社内で本格的に展開していく際、つまずきやすいのは「どう始めて、どう定着させるか」という部分でしょう。

そんなときに頼れるのが、導入初日から使える多彩な支援リソースです。現場の理解促進から仕組み化まで、スムーズに前へ進めるための以下のような体制を整えています。

・mondayアカデミー:学び直しや社内研修にも使えるコンテンツ群。オンライン講座やチュートリアル、認定プログラムがそろっている。

・部門別ユースケース:マーケティング、人事など、部門ごとに活用の具体例がそろっている。

・サポート + コミュニティ:困ったときのヘルプサポートのほか、他社ユーザーや製品専門家との交流を通じて、運用のコツを得られる。

・プラットフォーム概要:コンプライアンスやAIの活用、拡張性といった基盤的な機能について、体系的に把握できるガイドが用意されている。

・カスタマーサクセスチーム:自社の目的やタイムラインに合わせて、導入設計から運用定着までを個別にサポート。

monday work managementを現場に根づく仕組みにしていくために、こうした支援の存在が、チームの立ち上がりをぐっと加速させてくれるはずです。

よくある質問(FAQ)

Q. monday work managementを部門全体に展開するのは難しくありませんか?

いいえ、現場にも管理側にも負担の少ない設計になっています。

導入にあたっては、管理者向けにオンボーディングガイドやテンプレートが用意されており、チームの立ち上げもスムーズに進められます。現場メンバーも、特別なトレーニングがなくても使い始められる直感的なUIになっているため、実務に自然と馴染みやすいでしょう。

Q. 一つのワークスペースで複数のチームや事業部を管理できますか?

はい、可能です。ボードやダッシュボードを使えば、部門やチームをまたいだプロジェクトも一元的に把握できます。

さらに、役割やチームごとにアクセス範囲を設定できるので、関係者に必要な情報だけを見せることができ、無駄にシステムを分ける必要もありません。

Q. AIは大規模チームの生産性にどう役立ちますか?

繰り返し作業の自動化や、判断の手間を減らすことで、チーム全体のパフォーマンスを引き上げます。monday work managementでは、AIが日々の業務をスムーズに進めるための“サポート役”として機能します。

代表的な3つの仕組みは以下の通りです。

・AIブロック:自然な言葉で指示を出すだけで、複雑なタスクの自動化が可能に

・パワーアップ機能:業務の偏りやリスクの兆候を見える化し、リソース配分を最適化

・デジタルワーカー:手作業になりがちな処理を自動でこなし、進行を止めない

これらの機能により、担当者の負担を最小限にしつつ、プロジェクト全体のスピードと安定性を両立できます。

Q. monday work managementのセキュリティ面はどうですか?

monday work managementは、セキュリティと統制の両面で、企業利用に十分対応できる設計です。

組織内の情報管理・権限管理に求められる要件をしっかり押さえつつ、現場のスピードや柔軟性を損なわない仕組みになっているため、安心してご使用いただけます。

例えば、以下のような機能が備わっています。

・SOC 2 Type II 準拠のセキュリティ認証

・GDPRに対応したデータ保護体制

・チーム・役職単位でのアクセス制御

・管理者向けの監査ログ・利用レポート

・外部関係者との共有におけるアクセス制限設定

monday work managementで、実行をもっとシンプルに

計画を立てて、実行し、結果を振り返る。その一連の流れを、無理なく、整然と進められる仕組みが、monday work managementにはあります。

チームごとの進め方を尊重しながらも、組織全体に「見える化」「スピード」「一貫性」をもたらすための土台作りを、無理なく始められるのが強みです。

自分のチームでもうまく活用できるか不安な方は、ぜひ貴社向けにカスタマイズしたデモをご活用ください。実際の業務内容に合わせて操作感をご確認いただけますので、イメージがより具体的になるはずです。

今すぐmonday work managementを試してみる(14日間無料)

ステファニー・トロヴァートは、10年以上のキャリアを持つ経験豊富なライターです。Oracle、Gartner、ADPといった大手企業で、業界への深い理解と斬新なコミュニケーション手法を活かし、ユーザーの心に響く文章作成を手がけています。

今すぐ使ってみる

今すぐ使ってみる