想像一下,你正在一場超重要的 Zoom 視訊會議上簡報,這可是你準備了一整週的內容。結果講到一半,螢幕一直卡,聲音還斷斷續續。與會的人不停要你重複,自己講得心急又尷尬,還有點無助。

這種狀況應該大家都遇過吧?不管是卡到不行的視訊會議、慢到爆的 App,還是下載檔案像跑馬拉松一樣久。在現在這個時代,穩定的網路連線已經不是可有可無的便利,而是企業能不能正常運作的關鍵。

在背後,網路服務商和服務團隊會透過控制網路流量,確保應用程式能拿到足夠的頻寬,讓它們流暢運行。這套方法就叫 QoS(Quality of Service,服務品質)。

這篇文章會帶你搞懂什麼是 QoS、它為什麼對企業營運這麼重要、有哪些方法可以測量與追蹤,最後也會介紹 monday service——一個直覺好用的服務管理平台,幫助服務團隊長期監控、優化 QoS,讓服務品質持續在線。

什麼是 QoS?

簡單說,QoS(Quality of Service,服務品質) 就是一套幫你管理、排序、優化網路流量的技術,確保關鍵的應用程式能吃到足夠的頻寬,穩穩運作不掉鏈。它就是那個藏在幕後、默默讓線上服務和應用保持順暢的「隱形功臣」。對網路商和 IT 團隊來說,QoS 是維持系統穩定的關鍵武器。

有了 QoS,企業就能替網路流量排優先順序,讓效能又快又穩。

為什麼這麼重要?因為網路容量有限,要讓那些對業務營運至關重要的應用跑得順、不卡頓,就必須精準控制資料的傳輸。

QoS 怎麼運作?

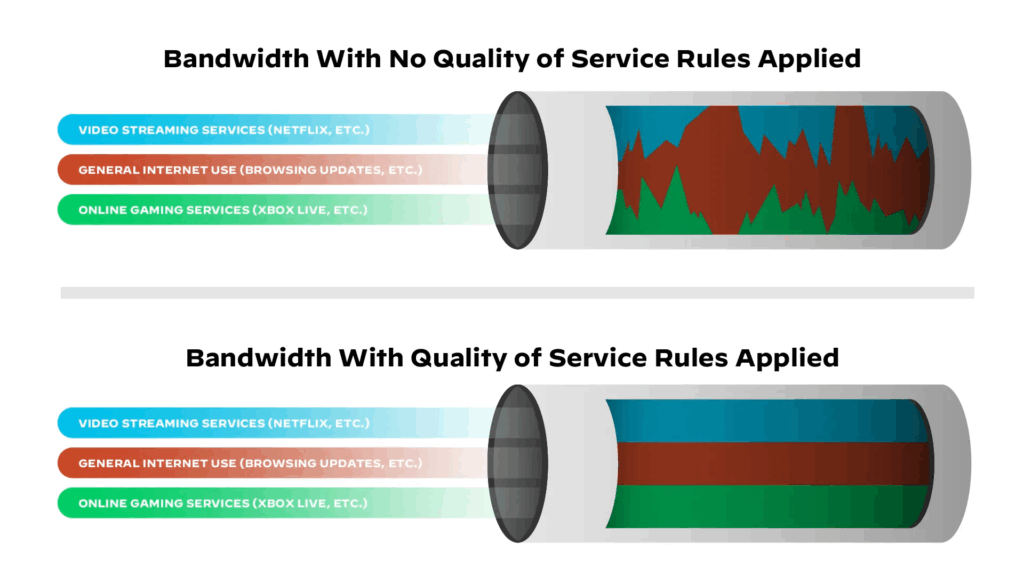

那 QoS 技術到底是怎麼做到「誰先誰後」的?其實它背後的流程可以簡單拆成幾個步驟:

- 網路上的所有資料,傳輸時都會被切成一個一個「資料封包」。

- QoS 會先讀封包標頭的資訊,判斷這是哪種服務(像是視訊會議、電子郵件或軟體下載)。

- 接著,它會根據事先設定好的規則,幫每個封包貼上優先順序的標籤。舉例來說,商務會議的應用程式會被列為高優先,而大檔案下載就被歸在次要。

- 這些帶有不同標籤的封包會被分到對應的佇列裡。結果就是,高優先的流量會先被處理,網路頻寬也能分配得更有效率。

- 最後,為了避免「大流量封包」把整個網路塞爆,QoS 還能設定頻寬上限,讓單一封包不會佔走太多資源。

為什麼需要 QoS?

那 QoS 到底能為網管人員和企業帶來什麼幫助呢?一句話來說,它就是讓網路流量更聰明地被分配,重要的東西先跑,次要的往後排。具體來說,企業會利用 QoS 來:

- 確保關鍵應用程式不中斷:有了 QoS,團隊可以放心開會或跑核心系統,因為這些應用一定會被優先保障,其他使用網路的行為也不會影響到它。

- 避免資料在路上掉包:當網路太塞,資料封包可能會在傳輸途中「走失」。QoS 能降低壅塞情況,讓封包掉失率大幅減少。

- 讓頻寬用在刀口上:有限的頻寬資源必須用得精準。QoS 會把更多資源分配給高優先級的應用,並限制一些非必要的流量消耗。

- 減少延遲、不卡頓:透過流量管理讓資料傳輸更順暢,QoS 可以避免即時應用(例如視訊會議或線上遊戲)老是出現延遲或卡住的問題。

圖片來源:Paloaltonetworks

為什麼 QoS 對 IT 和服務團隊不可或缺

在今天這個「全都靠網路」的時代,企業每天運作都仰賴各式各樣的應用與服務。對服務管理團隊來說,QoS 不只是技術選項,而是維持企業可靠、效率、一致性,甚至品牌聲譽的基礎。它能帶來的好處包括:

- 更好的用戶體驗:QoS 的核心,就是讓網路效能發揮到最好,確保使用者享有穩定、流暢的應用體驗。當服務穩定,客戶自然更滿意,也更願意長期信任服務供應商。

- 頻寬用得更聰明:QoS 逼得團隊必須思考「頻寬怎麼用才最有效率」。因為資源被持續監控與最佳化利用,就能避免花冤枉錢去增設網路設備,營運成本也跟著下降。

- 減少斷線、快速排解:網路出問題時,服務團隊的工作常常被拖垮。有了 QoS,關鍵應用會優先被保障,不只停機時間縮短,處理速度也加快,與客戶的互動才能不中斷。

QoS 怎麼衡量?

QoS 最大的優勢之一,就是它可以「用數字說話」。有了明確的指標,企業不僅能檢視自己 QoS 的成效,還能快速抓出需要優化的環節。

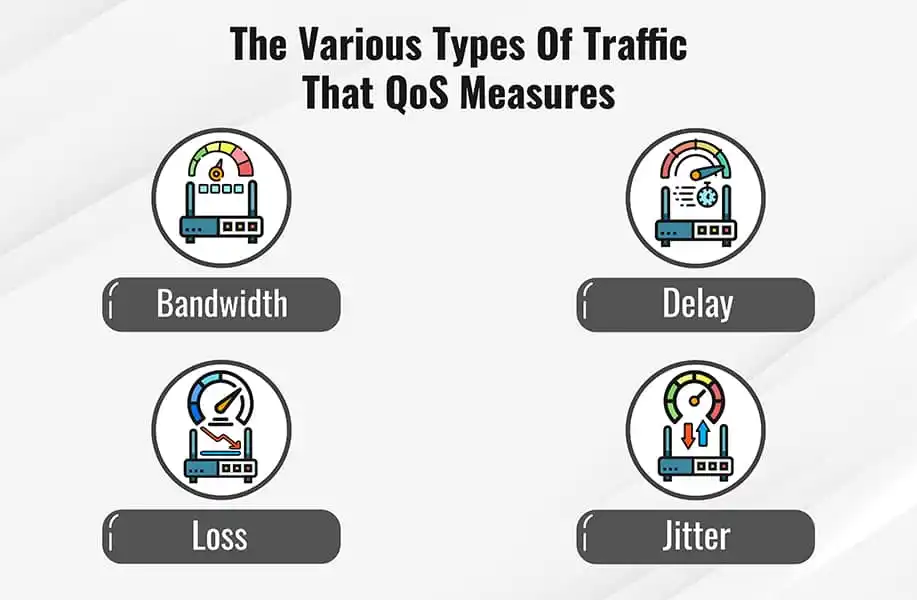

對許多服務管理團隊來說,QoS 也是 SLA(服務等級協議)的核心要素之一。通常在協議中,會用四項具體可追蹤的指標,來定義服務必須達到的 QoS 標準。

圖片來源:forinet.com

頻寬使用量(Bandwidth usage)

在測什麼? 主要看系統還有多少頻寬可用,以及分配到各服務或應用的比例。

為什麼重要? 定期追蹤這個數據,能確保頻寬用得精準又有效率,不會被浪費。

延遲(Latency)

在測什麼? 一個資料封包從傳送端跑到接收端花多少時間,通常以毫秒計算。

為什麼重要? 延遲越低,代表反應越快;延遲太高,就會造成卡頓、效能下降,甚至讓使用體驗變差。

抖動(Jitter)

在測什麼? 指封包傳輸延遲時間的不穩定性,也就是速度忽快忽慢、甚至亂序到達。這個數據也叫「封包延遲變異(Packet Delay Variation, PDV)」。

為什麼重要? 抖動過高表示資料亂序、傳輸不順;抖動低則代表整體連線順暢。

封包遺失(Packet loss)

在測什麼? 看有多少比例的資料沒能成功抵達目的地。

為什麼重要? 封包遺失率高,通常意味著很嚴重的問題——像是交易失敗或訊息被系統忽略。理想狀態是數字越低越好,確保大部分資料都能送達。

核心觀念

要維持網路服務品質(QoS)穩定,必須即時追蹤這些關鍵數據,組織才能清楚掌握狀況。而這時候,像 monday service 這樣的服務管理工具就派上用場了——它能幫你有效監控這些指標,確保客戶始終獲得最佳體驗。

如何在組織中落實服務品質(QoS)

要真正把 QoS 做好,光是測量還不夠,還需要把方法落實到日常流程裡。表現最好的團隊通常不是只用單一技術,而是把多種機制結合起來,讓它們互相配合、順暢運作。常見的做法有:

流量整形(Shaping)

控制資料傳輸的速度,避免網路瞬間塞車,讓資料能穩定流動。

舉例來說:避免大型檔案在上班時間一次性下載完,而是分散在一天內慢慢傳。

佇列管理(Queuing)

把不同類型的流量分類排隊,確保每個封包都有序處理,同時避免過載。

舉例:像線上會議這種對業務至關重要的應用會被優先處理,其他次要但仍必要的應用則照順序排隊,不會被忽略。

封包優先順序(Packet prioritization)

事先設定好規則,確保最重要的應用在頻寬不足時能被優先照顧。

舉例:在上班尖峰時段,客服電話系統會拿到更多頻寬,哪怕因此讓一些非關鍵的應用跑得比較慢。

資源預留(Resource reservation)

事先為關鍵應用鎖定一部分頻寬,確保它們不受流量高峰影響。

舉例:專門替通訊工具預留頻寬,讓再怎麼塞網路,它們也能正常運作。

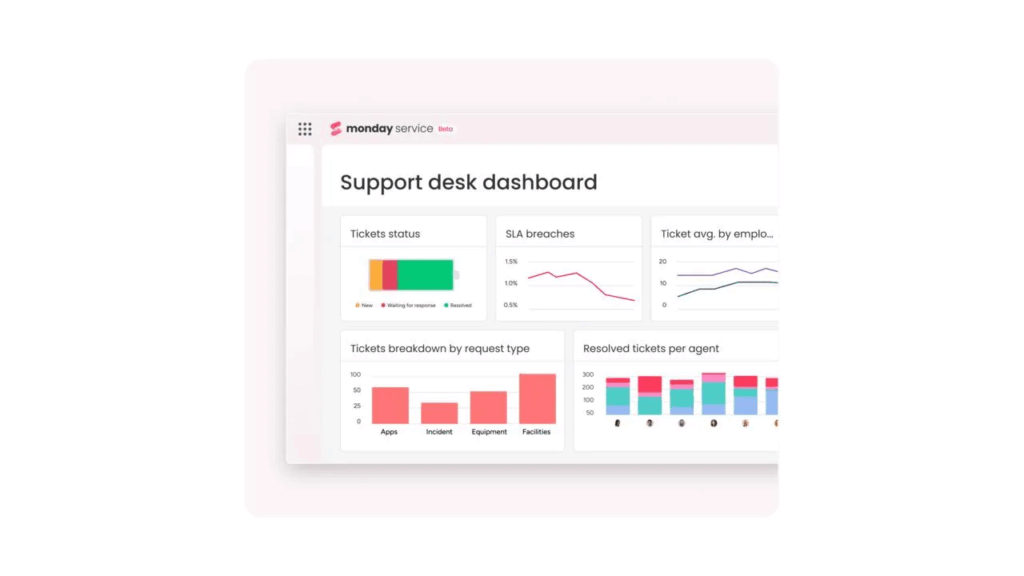

用 monday service 來追蹤和衡量 QoS

在沒有專門工具的情況下,想要真正落實 QoS 幾乎不可能。這也是為什麼 IT 或服務管理團隊,需要一個靈活的平台來做統整——能把數據轉成清楚的圖表、產生報告,並且協作處理各種 QoS 相關問題。

這時候,monday service 就派上用場了。這是一個操作直覺的平台,還結合 AI 的力量,能幫助團隊在規模化服務中依然保持高效率。以下是幾個能幫你把 QoS 真正落實到組織裡的關鍵功能:

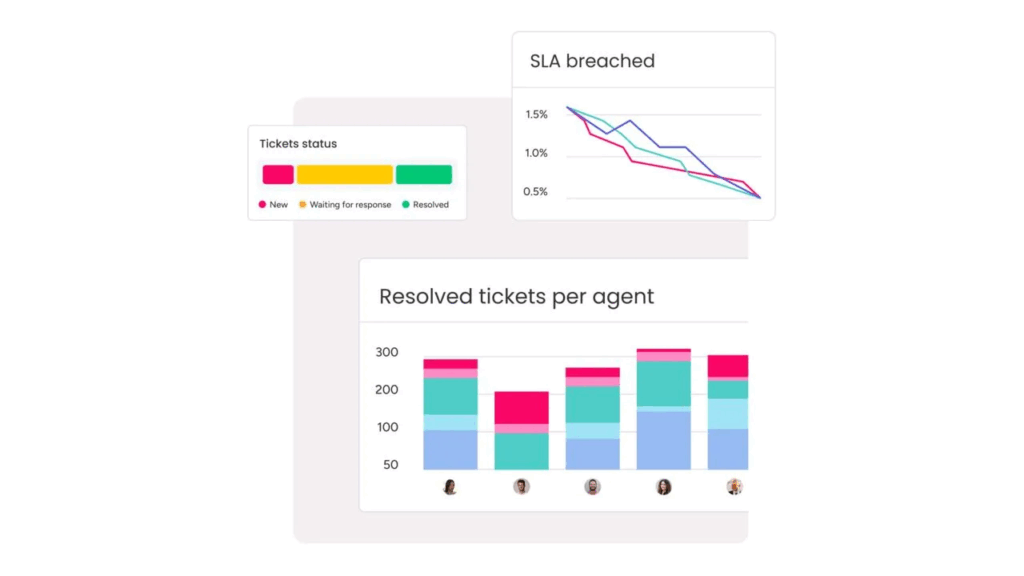

即時服務分析(Real-time service analytics)

透過即時追蹤指標,清楚掌握 QoS 的表現與趨勢。你還可以建立一個專屬的 QoS 監控看板,隨時掌握重要變化,並且在問題還沒擴大前就能提早發現。

資料視覺化(Data visualizations)

用自訂化的儀表板,把 QoS 數據轉成清楚的圖表,讓任何需要的人都能一目了然。這些清晰直觀的圖表能幫助團隊快速讀懂效能走向,並根據數據做出更聰明的決策。

AI 自動化(AI powered automations)

透過 AI 自動化來幫忙處理 QoS 問題,能大幅縮短解決時間。

舉例來說:只要按一下,就能設定一個自動化流程,當某個 QoS 指標出現異常(像是延遲突然暴增),系統會立刻通知到負責的人,確保問題第一時間被處理。

無縫協作(Seamless collaboration capabilities)

讓所有相關人員都能在同一個平台上溝通、協作,並且追蹤 QoS 數據。把所有和 QoS 有關的討論、更新、還有歷史紀錄集中在共享的工作空間裡,不但能提升效率,也能確保大家的資訊都同步,沒有落差。

QoS 的未來:AI 服務管理工具帶來的轉變

根據 monday.com 的《2025 全球工作報告》,有高達 86% 的 IT 專業人士已經在用 AI,處理像是自動化、安全防護、甚至資料管理等任務。

未來,AI 驅動的服務管理工具只會越來越普及,徹底改變組織監控與優化網路效能的方式。

其中一個值得關注的創新,就是動態 QoS。它是一種進階版的服務品質模式,能透過 AI 即時調整網路流量的優先順序,依照當下的狀況、應用需求和企業目標來自動最佳化。

說白了,要維持頂尖的服務品質,其實不需要那麼複雜,只要善用現成的科技資源就行。像 monday service 這樣的平台,就能讓企業靠著 AI 技術,讓服務管理變得更聰明、更快、更穩定。想試試的話,還能先體驗 14 天的免費試用。

AI 幾乎是 QoS 不可或缺的工具。它能讓組織提供更快、更穩定的網路與應用體驗。具體來說,AI 可以: 實施 QoS 的三大模型是: 通常需要 QoS 的,都是對連線品質要求很高、吃資源的服務,例如: Gap 模型是一套用來提升服務品質的架構,重點在於分析「顧客期待」和「實際感受」的落差。它分成五個層面:常見問題

AI 在 QoS 裡扮演什麼角色?

● 偵測網路速度變慢

● 預測可能的塞車狀況

● 即時調整頻寬,確保關鍵服務能順利運作QoS 有哪三種常見模型?

● Best effort(盡力而為):沒有特別的 QoS 政策,所有流量一視同仁,沒有誰優先。

● IntServ(整合服務):透過資源預留的方式,為每個使用中的服務或網路保留頻寬。

● DiffServ(差異化服務):目前最普遍、最有效的方法,利用標籤將流量分類,並依照事先設定好的規則決定優先順序。哪些服務最需要 QoS?

● 即時通訊:像視訊會議、網路電話(VoIP)、線上遊戲

● 串流服務:像影片串流、隨選影音(Video on Demand)

● 雲端服務或 SaaS 應用程式什麼是「服務品質 Gap 模型」?

● 知識差距(Knowledge gap):組織以為顧客想要的 vs. 顧客真正需要的

● 政策差距(Policy gap):組織制定的政策與服務,沒能符合顧客需求

● 執行差距(Delivery gap):組織承諾要交付的 vs. 實際交付的

● 溝通差距(Communication gap):公司宣傳中承諾的 vs. 服務實際提供的

● 感知差距(Perception gap):顧客實際體驗後的感受 vs. 他們原本的期待