無論是推出新產品、管理複雜的專案組合,或擴展營運規模,風險總會在不經意間冒出來,讓計畫偏離軌道。若能提前掌握潛在風險,你就有時間擬定應對策略,讓問題在變成危機前被控制住。

風險識別能幫助你及早發現潛在弱點。當這個流程運作良好時,團隊就能主動採取行動,避免延誤、超支或合規失誤。這份指南將帶你一步步了解如何透過七個步驟,有效識別風險,並學會處理常見挑戰。

什麼是風險識別?

風險識別,是指找出並記錄那些可能阻礙團隊或組織達成目標的潛在風險。

這是整個風險管理流程中的第一步,也是最關鍵的一環。接下來的風險評估、策略擬定與控制行動,都是在這個基礎上展開的。

舉個例子,一間公司若準備進軍海外市場,在正式啟動前可能會先識別出「匯率波動」與「當地法規」這兩項主要風險。

接著,他們可能透過鎖定匯率或諮詢當地法律顧問,來降低潛在風險,確保市場拓展順利進行。

專業小建議:

想讓 AI 自動幫你辨識所有風險,並為管理層生成互動式儀表板嗎?

快來看看我們的全新指南《AI 驅動的風險管理》裡的最新功能。

為什麼風險識別是企業成功的關鍵

對任何組織來說,風險識別是穩定營運的基石。

它不是單純的風險清單,而是一套能幫助企業未雨綢繆、節省成本、提升效率的長期策略。只要願意投入資源與制度化推動,成效會非常明顯。

預防高昂的營運中斷成本

一個專案能否順利完成,關鍵在於規劃是否周全、執行是否到位。

但根據 Wellingtone 的研究,只有約三分之一的企業能在預定時間內完成專案,也只有相同比例能控制在預算之內。問題往往出在那些「被忽略的風險」——無論是外包廠商延遲、法規突變、還是流程依賴失誤。

當團隊在專案初期就針對潛在風險進行識別與分析時,就能及早擬定對策,避免臨時補救與重工。這不僅讓交付更順暢,也能顯著提升整體績效。

那些能主動發現問題的團隊,往往在里程碑達成率、預算控制與延誤減少上都有亮眼表現。

透過追蹤像是「風險緩解成功次數」、「因延誤損失的時間減少幅度」或「風險登錄更新頻率」等指標,你能清楚看到團隊如何一步步提升風險管理成熟度。

讓資源分配更有方向

當團隊沒有及時發現潛在風險、或未能及早修正策略時,原本完美的資源配置計畫,很容易因盲點而崩盤。

根據麥肯錫 2024 年全球調查,只有大約一半(53%)的企業能持續把資源投入在真正的核心策略上。這種「方向錯配」的背後,往往是因為團隊沒看見潛在的產能瓶頸、隱藏成本,或因多個專案爭奪資源而分心。

若能在初期就做好風險識別,管理者就能清楚掌握全貌,提早調整預算、人力與時間的分配。這樣一來,資源就不會被鎖死在錯誤的優先順序上,讓決策更靈活、投資更有回報。

打破部門牆,建立透明溝通

風險不是某個部門的事,它往往是整個組織的連鎖反應。

因此,跨部門的協作與資訊透明,是有效風險管理的關鍵。

當風險識別成為跨部門規劃的一部分,團隊之間就能更開誠布公地討論「哪些環節彼此相依」、「有哪些限制需要提前處理」,甚至重新檢視假設是否合理。

這樣的開放交流能避免重工與誤判,讓不同部門在同一個節奏上運作,同時確保風險能被正確地掌握、評估與應對。

讓組織更靈活、更有韌性

一間懂得提前預判風險、並為變化做好準備的公司,往往在面對突發情況時更能穩住陣腳。

根據《World of Work Report》的分析,2024 年中變化最劇烈的產業——科技業——同時也是最有信心面對變革的產業。

這不只是巧合,而是實際的數據證明:準備得越充分,應變就越從容。

當企業在變革發生前,就已經識別出潛在風險,例如新軟體上線、職務調整、組織改編等,員工面對挑戰時會更有方向感,也更能把「變動」視為一種進步的契機,而非壓力來源。

風險識別讓組織不再被動反應,而是主動預備。

這種前瞻性,不僅提升了整體執行力,也培養出一種更具彈性與韌性的企業文化,讓團隊在變動中依然能穩健前行。

七步驟風險識別指南:學會洞察、分析與排序風險

風險管理不該只是「例行打勾的清單」,而是一套能主動發現問題的思考流程。

以下這七個步驟,能幫你在組織內建立可重複運作的風險識別系統,無論你是在規劃整個企業策略,還是針對單一專案,都能派上用場。

第一步:明確設定範圍與目標

在開始找風險前,先問自己:「我們究竟在守護什麼?」

這一步是整個流程的基礎——你得先定義清楚專案或計畫的範圍、目標,以及衡量成功的標準。

與團隊達成共識,釐清:

- 想達成的具體成果與成功指標

- 哪些內外部因素可能影響風險(像是市場變動、法規要求或營運挑戰)

- 組織能承受的風險上限與容忍程度

清楚的邊界能讓後續的判斷更聚焦,避免風險分析流於籠統。

第二步:邀請各部門一起參與

有效的風險識別絕不是單一部門能完成的事。

要真正全面,得打破資訊隔閡,讓不同部門的人都能提出觀點——因為每個角色看到的風險角度都不一樣。

例如:

- 專案贊助人與決策層能掌握整體戰略方向

- 財務、法務、IT、法遵等部門能揭露制度或流程上的風險

- 前線員工與客戶接觸者最了解實際操作上的問題

- 外部顧問或供應商則能提供第三方風險觀點

這樣的跨部門參與,不僅能幫助你掌握更完整的風險全貌,也能提早明確分工。

像 RACI 模型這類工具,能協助你釐清誰該負責發現、追蹤或解決特定風險,讓整個流程更有條理。

第三步:收集與分析資料,讓風險判斷更有依據

要讓風險識別真正有價值,不能只靠「憑感覺猜問題在哪」。

你需要以數據為基礎,結合過去的經驗與未來的趨勢,去挖掘那些潛藏在細節裡的風險信號。

可從以下幾個方向著手蒐集資料:

- 回顧過往專案的檢討或稽核報告,看出常見失誤

- 參考行業標準與政府監管要求

- 分析客戶投訴、服務紀錄或使用回饋

- 研究市場趨勢、產業報告與競爭對手的動向

這些資訊能幫助你辨識出風險的「前兆」,讓後續決策更有依據。

第四步:選擇最合適的風險識別方法

不同專案,需要不同的工具與策略。

像企業策略重整、時間緊迫的產品發表,或受監管嚴格的基礎設施計畫,所面臨的風險類型和複雜度都不一樣。

因此,挑對方法,是整個流程能否奏效的關鍵。

挑選時可以考慮:

- 專案有多複雜?

- 組織的流程成熟度如何?

- 面臨的風險性質是策略面、營運面還是外部環境?

幾種常見的分析方法如下:

- 腦力激盪:快速、靈活,適合小型或新創專案

- 情境模擬與根本原因分析:針對大型、複雜的項目

- 歷史風險資料與分類法:適合流程穩定、經驗豐富的組織

- 引導式工作坊:鼓勵團隊合作與多元觀點

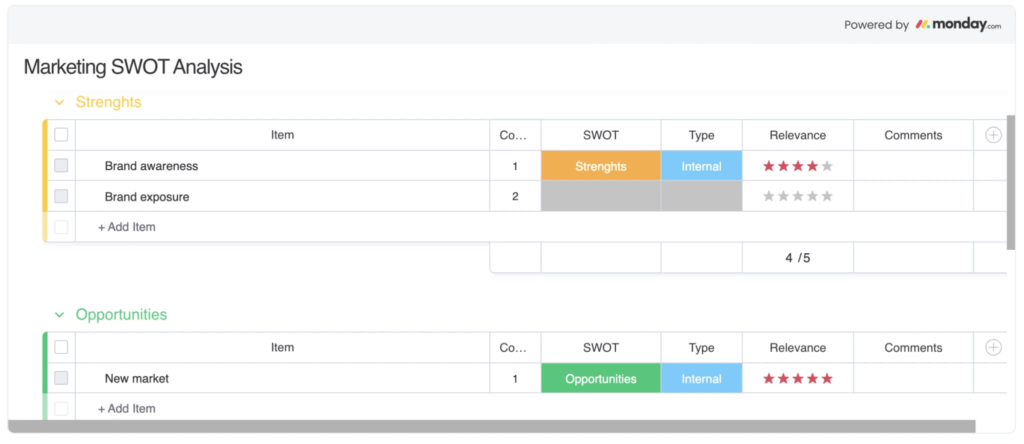

- SWOT 分析或標竿學習:適用於策略規劃與競爭風險

- 根本原因分析:處理重複發生的營運問題特別有效

沒有一個萬用公式,最重要的是選擇能「夠深入又不拖慢進度」的方法。

好的方法應該讓你快速聚焦關鍵問題,而不是讓團隊陷入過度分析的泥沼。

第五步:把風險分門別類,找出彼此關聯

當風險清單越來越長時,分類是讓它變得清晰可用的第一步。

透過分組,你不只是在整理資料,更能看出潛在的規律與系統性問題。

你可以從幾個角度切入:

- 依類型分類:像策略風險、財務風險、合規風險、品牌聲譽風險。

- 依影響範圍:影響收入、時程、客戶信任或法律層面。

- 依來源分類:風險是內部流程造成的?還是外部市場變動帶來的?

完成分類後,別忘了進一步「連線」。

試著畫出這些風險之間的依存關係——例如,供應鏈中斷可能導致交付延誤,而延誤又可能影響現金流。

這樣的關聯圖能幫助你看清哪個節點最脆弱,從而預防連鎖反應。

第六步:評估風險的發生機率與影響程度

當風險被列出後,接下來要思考的就是兩個問題:

「它有多可能發生?」以及「一旦發生,後果會多大?」

這一步就像初步篩選,幫助你決定哪些風險值得深入研究、哪些需要立刻處理。

常見的做法包括:

- 以高/中/低等級進行定性評估

- 用風險矩陣將「可能性」與「影響程度」視覺化

- 建立簡單的風險評分或排序模型,協助決策

在估算完風險的「發生概率」與「潛在衝擊」後,記得立刻進行優先排序。

這樣能幫團隊聚焦在最具威脅、也最值得投入緩解資源的關鍵風險上,避免分散注意力或浪費預算。

第七步:把風險集中管理,建立專屬登錄表

當風險都被識別出來後,接下來要做的就是把它們完整記錄在一個統一的平台上。

這份「風險登錄表」不只是清單,更是一個持續更新的工具,能幫團隊追蹤、分配與調整風險應對措施。

建議使用一個結構清晰、容易存取的系統,讓管理層與相關部門都能即時查看最新狀況。

每筆風險紀錄最好包含以下關鍵資訊:

- 風險名稱與具體描述:說明它是什麼、為何重要

- 分類與關聯業務目標:幫助了解風險對哪個方向造成影響

- 來源與觸發條件:指出風險是內部還是外部因素引起

- 發生機率與影響評估:讓團隊能掌握風險嚴重程度

- 負責人:明確指定誰負責監控與處理

- 狀態與緩解計畫:追蹤目前進度、列出已採取的措施

這樣的集中式紀錄方式,能讓風險管理不只是「知道問題在哪」,而是「確實有人在處理、有人在更新」,確保整個組織都能對潛在威脅保持警覺與行動力。

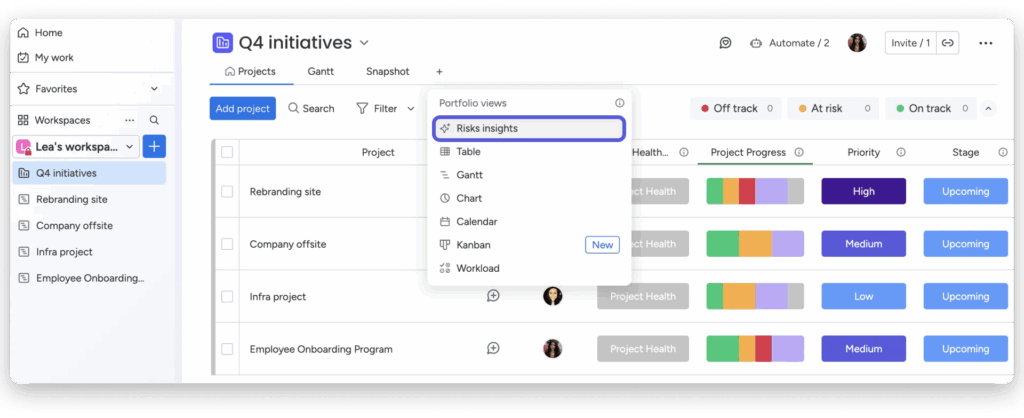

提升風險識別效率的必備工具

在組織愈來愈複雜的今天,風險識別如果沒有合適的工具支撐,很容易變得零散、重複或遺漏關鍵資訊。

高績效團隊懂得運用數據化與協作式工具,讓整個流程更即時、更透明,也更容易追蹤責任歸屬。

為什麼需要風險管理平台?

傳統用 Excel 或分散文件紀錄風險的做法,最大的問題是「沒有人知道最新版本在哪裡」。

資訊分散導致決策延誤、更新落差、風險被忽略。

而專業的風險管理平台能把這些流程整合起來,讓所有人都在同一個系統上協作。

透過這類工具,團隊可以:

- 建立針對部門或專案客製化的「風險看板」

- 自動化任務分配、通知與風險升級流程

- 用儀表板一目了然地掌握風險熱點與整體趨勢

- 整合其他系統(像 Jira、Salesforce、Slack),即時拉取相關數據

- 利用 AI 分析歷史資料,提前標示潛在高風險區域

換句話說,這些工具不只是「方便紀錄風險」,而是幫助團隊建立動態、持續更新的風險雷達系統,讓你不只是看到風險,更能在它發生前就採取行動。

SWOT 分析:用四個面向洞察潛在風險

SWOT 分析是一個經典又實用的工具,用來全面檢視企業或專案的內外部環境。

它的四個構面——優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、機會(Opportunities)與威脅(Threats)——

除了幫助制定策略外,其實也是辨識風險的絕佳起點。

以下是 SWOT 如何幫助你「看見風險藏在哪裡」:

- 優勢(Strengths):看似安全的優勢,也可能隱藏風險。

若企業過度依賴某個供應商、技術或關鍵人才,一旦這項優勢出現問題,整體業務就可能受影響。 - 劣勢(Weaknesses):這是最直接的風險來源。

技術落後、流程斷層或缺乏專業技能,這些內部短板都可能在關鍵時刻拖慢進度。 - 機會(Opportunities):別忘了,機會往往伴隨挑戰。

若要追求新市場或創新產品,可能需要追加投資、重組資源或快速轉型,這些動作本身就帶風險。 - 威脅(Threats):這是風險中最直觀的一環。

來自外部的壓力,如市場競爭、法規變化或國際局勢不穩,都可能讓企業被迫調整策略。

簡單來說,SWOT 不只是策略分析工具,它也是一面「風險放大鏡」。

透過這四個角度去檢視業務,你不只能看到成長機會,更能提前發現那些可能讓計畫出軌的危險訊號。

風險腦力激盪:把潛在問題「說出來」

有些風險不會出現在報表裡,也不會藏在數據中,而是存在於日常工作的經驗裡。

開放式的腦力激盪會議,正是讓這些「被忽略的風險」浮出檯面的最佳方式。

這類會議的重點不是挑毛病,而是培養團隊「主動發現風險」的思維。

讓大家明白——提出問題不是悲觀,而是一種負責任的專業態度。

為了讓會議更有效,可以這樣做:

- 找一位中立的主持人,確保討論不偏題也不被少數人壟斷。

- 在開會前先給大家清楚的脈絡:討論範圍、預期成果、成功定義。

- 鼓勵平常不太參與風險討論的部門(像行銷、客服、物流)也來分享。

- 會後整理內容時,將意見歸納成不同主題或風險分類,方便後續追蹤。

當大家開始用開放心態面對問題時,風險管理就不再是壓力,而是一種集體智慧的展現。

根本原因分析:找到問題的「真正源頭」

有些風險一再出現,是因為我們只治標不治本。根本原因分析(Root Cause Analysis)能幫團隊深入挖掘問題的核心,找到風險背後真正的成因。

幾個實用的方法包括:

- 5 Whys 技巧:連續問「為什麼」,直到找到最根本的原因。

- 魚骨圖(Ishikawa Diagram):用視覺方式分析造成問題的多重因素。

- 模式比對:檢視不同部門或流程是否都有相似的弱點。

- 邀請現場主管參與:那些熟悉整體運作的人,往往能指出被忽略的環節。

這個過程不只是找出問題,更是重新理解系統如何「製造風險」。

當你掌握這層關係,就能在問題發生前做好防範,而不是等它一再重演。

真實世界中的三個風險識別案例

風險識別不只是理論,它在現實中往往能挽回鉅額損失、保護品牌聲譽,甚至避免企業營運崩盤。

以下三個案例,清楚展示了不同產業如何透過早期風險辨識與應對策略,成功將潛在威脅轉化為行動力。

一、供應鏈挑戰:GM 提前預警電池原料依賴問題

當 GM 全力推進電動車生產時,他們發現:供應鏈的穩定性,將決定未來的競爭力。

2019 年,GM 在內部風險評估中,就警覺到一個關鍵問題——公司過度依賴海外取得電池原料。

這種依賴讓他們暴露在地緣政治不穩、原物料價格波動與貿易法規變化的風險之下。

為了降低這些不確定性,GM 投資 1.5 億美元 入股加拿大的 Nouveau Monde Graphite 礦業公司,確保石墨等關鍵原料能在北美地區自給自足。

這不只是供應策略的調整,更是風險識別的成功案例——提早看見問題,讓企業在面臨全球供應波動時依然穩健前行。

二、資安危機:Change Healthcare 的勒索軟體警鐘

2024 年 2 月,美國醫療科技巨頭 Change Healthcare 遭遇嚴重的勒索軟體攻擊。

這家公司每年處理高達 150 億筆醫療交易,幾乎涵蓋全美三分之一的病患資料。

事件爆發時,公司發現駭客已深入系統、部署攻擊程式,最終造成全國醫療運作中斷。

這起事件揭示了一個嚴重的警訊:即使是大型企業,也可能因忽略核心系統漏洞而付出慘痛代價。

這次網攻導致病患就醫受阻、醫療理賠延遲,甚至威脅到醫療機構的財務穩定。

它也讓業界重新審視——老舊系統、第三方介面與安全更新延遲,都是容易被利用的風險點。

若這些隱憂能提早被識別與修補,結果可能會完全不同。

三、高層人身安全:領導人遇襲引發企業警覺

2024 年底,一場令人震驚的事件震撼美國醫療業。

UnitedHealthcare 執行長 Brian Thompson 遭針對性攻擊身亡。

這起悲劇讓企業開始正視一個長期被低估的風險:高階主管的個人安全。

事實上,早在事件發生前,業界分析師就曾提醒——

隨著民眾對醫療費用與企業責任的情緒升高,領導人曝光度越高,風險也越大。

公開的照片、職稱、行程資訊,都可能成為攻擊者的線索。

事件之後,包括 UnitedHealth Group、CVS Health 在內的多家大型企業,

紛紛下架官網上的高層頭像與個資,並擴大安全防護措施與風險評估流程。

這不只是危機反應,更是企業風險識別文化的轉捩點——

個人安全風險不再是假設,而是必須提前管理的現實威脅。

風險識別常見三大誤區:別讓流程成為你的盲點

就算你的風險管理制度再完整,也可能在實際執行中「看得太窄、動得太慢、連結太少」。

以下三種情況,是最容易讓團隊誤以為「風險已掌握」,但其實問題才剛開始的警訊。

一、聚焦太窄,只看到眼前的風險

很多團隊在做風險盤點時,會自然地把焦點放在短期、可量化的問題上——

例如專案延期、供應商延誤、預算不足。但更深層的風險其實藏在組織架構與外部環境裡。

正確做法:

每次進行風險識別時,先從整體業務目標與市場條件出發。

不要只看「現在」的風險,也要回頭思考前期依賴可能帶來的問題,

以及未來階段、其他部門可能被牽動的部分。

定期回顧全局,有助於你在風險環境變化前就先做好準備。

二、觀點太少,忽略不同角色的洞察

如果只有管理層或特定部門在參與風險識別,那你看到的永遠只是「片面現實」。

現場人員知道流程卡在哪裡,客戶團隊懂得哪些承諾容易踩雷,而高層則能看見市場、政策或策略上的變動。缺一不可。

正確做法:

讓風險識別成為跨層級、跨部門的討論。邀請第一線員工、合作夥伴、法務與合規團隊一起加入,並透過工作坊或問卷等方式,讓他們有結構地分享觀點。

同時,也要明確告訴大家——這些意見會被如何採用。這能建立信任,讓回饋更具價值。

三、只做一次,更新就停擺

最常見的錯誤之一,就是「專案一開始有做風險分析」,但之後就再也沒更新。結果文件變成裝飾,風險早已跟現實脫節。

正確做法:

把風險檢視變成固定節奏的一部分。

無論是每個里程碑、每季規劃,或整體專案健康檢查,都要重新檢討:有哪些風險已解除?哪些新風險出現?優先順序是否該調整?

只有持續更新、持續回顧,風險管理才會真正發揮效用。

用 monday work management 的風險登錄表,讓風險識別變得聰明又主動

風險管理不該等問題發生才開始行動。當你擁有對的系統,風險識別就能變成一種習慣——

團隊不只能提前發現潛在威脅,還能跨部門協作、即時反應,讓專案在變數再多的環境裡,也能穩穩前進。

monday work management 提供一個統一的工作空間,讓風險識別融入日常流程中,不再只是形式上的控管。透過內建的 AI 功能,你能讓「風險辨識」變得像呼吸一樣自然。

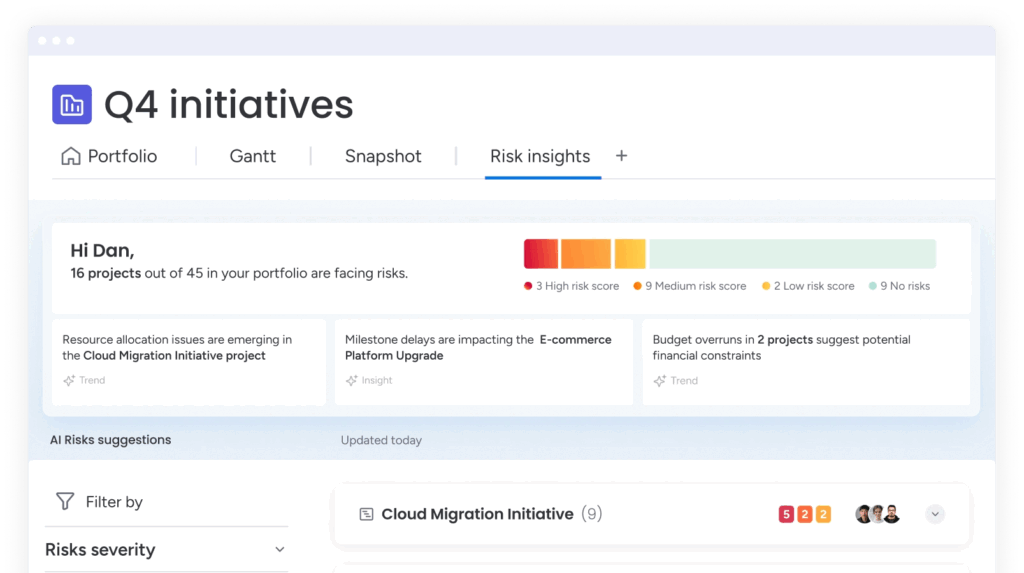

主動偵測潛在風險,不再被動補救

越早發現風險,你就越能用冷靜、清晰的方式去應對。這正是 monday AI 的 Portfolio Risk Insights 所擅長的事。

它就像一位永不疲倦的分析員,全天候幫你掃描所有專案看板、時程與更新動態。即使團隊忙著開會或交付任務,它仍會主動偵測異常活動並提醒你潛在問題。

系統會每天自動產出一份風險概況報告,根據項目名稱、更新內容與活動記錄,標記出需要注意的部分。

這樣你就能即時掌握哪些專案風險升高、哪些仍在安全區間,在問題變成延誤或超支之前,先採取行動。

你還能在平台上輕鬆完成:

- 按風險等級進行篩選

- 直接查看單一風險的脈絡與相關資訊

- 通知專案負責人採取行動

- 自動生成摘要報告給管理層

所有這些都能在同一個清晰、直覺的介面中完成,讓風險管理不再是繁瑣的報告流程,而是讓團隊更有信心前進的日常工具。

一站式打造你的風險登錄表

風險識別的第一步,就是讓資訊「集中」。 當所有潛在風險、影響與對策都能存放在同一個地方,團隊就能更快判斷問題、分配責任,也更容易追蹤進度。

透過 monday work management,你能建立一份完全客製化的風險登錄表。

不論你是大型企業還是新創團隊,都能自由新增欄位,像是:

- 風險類型

- 負責人

- 發生機率

- 影響程度

- 對應的緩解計畫

更棒的是,這些項目都能與具體的專案、時程、或任務連結。

換句話說,風險資料不再只是靜態報表,而是活的資訊,

能隨著專案進展即時更新與追蹤。

團隊協作更順暢,溝通零落差

在風險管理裡,溝通品質往往決定結果。

monday work management 讓協作變得自然又高效——不必再開長會、寄 endless email。

你可以直接在風險項目下留言、更新進度、標註負責人,或用儀表板整合跨部門視角。

每一個與專案相關的人都能即時看到最新狀況,從策略規劃到實際執行都能無縫接軌。

這樣不只提升透明度,更讓風險管理變成真正的「團隊運動」。

企業級安全防護,讓風險管理更安心

跨部門、跨地區的協作意味著更多資料往來與存取需求,因此平台的安全性絕不能妥協。

monday work management 內建多層級安全防護, 包含角色權限設定、操作稽核紀錄、資料加密,並符合嚴格的國際標準 SOC 2 Type II。

你能放心管理高敏感度的風險資料,同時確保正確的人擁有合適的權限,讓安全與效率並存,讓組織在掌握風險的同時也守住信任。

透過 monday work management,你可以打造一套更清楚、更協作、也更有深度洞察力的風險識別流程。

不論是從集中管理、跨部門溝通,還是即時追蹤潛在問題,一切都能在同一個平台上完成。

現在就開始免費試用,建立屬於你團隊的風險管理系統,讓大家在每一次決策、每一個挑戰中都能更有信心、更有方向地向前邁進。

不一定。最重要的是要有人負責、流程要明確。團隊只要清楚分工、搭配合適的工具,並把風險意識融入日常專案運作中,就能有效地掌握與處理風險。 不能完全取代。自動化系統確實能幫助追蹤風險,但真正的理解與判斷仍需要人來完成。最理想的做法是結合工具與定期討論,既能掌握數據,也能從團隊交流中獲得更全面的洞察。 以下五種方法是最普遍也最實用的: 例如,一個專案在早期階段就曾出現進度延誤,這往往是未來階段會重演的訊號。這時團隊應該回頭檢視根本原因,像是資源不足或溝通不順,並提前制定補救方案。 第一步是設定背景與範圍,明確知道要分析的對象與可能的風險來源;第二步是列出所有潛在風險,利用結構化的方式全面挖掘問題;第三步則是記錄並分類,把風險依照性質、來源或影響層面進行歸納。這樣做能讓整個風險管理流程更有條理,也更容易追蹤與修正。常見問答

成功進行風險管理,一定需要專職的風險經理嗎?

自動化工具能取代面對面的風險討論嗎?

有哪些常見的風險識別方法?

1. 腦力激盪法:由主持人帶領團隊快速交換意見,整理出潛在風險。

2. SWOT 分析:透過「優勢、劣勢、機會、威脅」四大面向,找出隱藏風險。

3. 根本原因分析:針對過往錯誤或反覆出現的問題,深入探究背後原因。

4. 利害關係人訪談:訪談跨部門成員與合作夥伴,獲得不同角度的風險觀點。

5. 歷史專案資料回顧:檢視過去專案的失誤與成功經驗,預測可能重現的問題。

綜合運用這些方法,能更全面地描繪出風險地圖,減少遺漏。能舉個風險指標的例子嗎?

風險識別的三個主要階段是什麼?