想像一下,你不可能在麵包還沒烤好前就抹上奶油,也不可能在牆壁還沒立起來前就裝窗戶。這些任務都有順序,必須「先做這個,才能做那個」。專案管理也是一樣——每個專案都由一連串互相依賴的任務組成,少了一環,整個流程就卡住。

這篇指南會帶你全面了解「專案依賴關係(project dependencies)」:它有哪些種類、能帶來什麼好處、有哪些實務技巧,以及如何在 monday work management 裡有效整理與追蹤所有依賴任務,讓你的專案運作更順、更有條理。

什麼是「依賴關係」?專案裡的任務為什麼都要有順序?

在專案管理中,「依賴關係(dependency)」其實就是任務與任務之間的連動關係——哪些事要先做,哪些事得等別的完成才能開始。

舉個簡單例子:你得先完成任務 A,才能進行任務 B;而任務 C 也得等到 B 結束後才能開工。這就像是一條有邏輯順序的生產線,一步沒到位,整個流程就會卡住。

再實際一點說:你不能在預算還沒核准前就啟動專案第一階段,也不能在內部品質檢查沒通過前就把成果交給客戶。這些階段彼此相扣——每一個任務都「依賴」另一個才能完成。

專案管理中的四大依賴關係類型

在專案中,不同的依賴關係往往受到內部決策與資源分配的影響。以下是最常見的四種類型:

邏輯性依賴(Logical Dependencies)

所謂的邏輯性依賴,也叫「因果依賴」或「邏輯關係」,是根據專案的自然工作流程所形成的順序。簡單來說,就是有些任務必須按照一定步驟完成,沒辦法同時進行,否則就會亂套。

例如:軟體工程師必須先設計好軟體架構,才能開始寫程式。如果沒有設計圖就開寫,整個專案就會變得毫無邏輯。這就是典型的「任務 A 必須完成後,任務 B 才能開始」的依賴關係。

資源依賴:沒材料,專案就動不了

所謂「資源依賴」指的,就是那些推動專案運轉所需要的實際資源——像是預算、原料、人力,甚至是正式文件。沒有這些東西,任務根本無法展開。

舉例來說,要蓋房子你需要錢、磚頭和工人。少了其中任何一項,工程都得停工。這就是最典型的資源依賴。

偏好性依賴:不是必做,但不做會出事

偏好性依賴(又叫「裁量性依賴」)不像其他依賴那麼硬性規定——你可以選擇不做,但這樣很可能犧牲品質。它的存在就像一層「品質防護網」,確保成果達標。

比方說,在新聞編輯流程中,記者先寫稿,接著編輯要進行事實查核。這個查核步驟雖然不是「非做不可」,但若直接略過,文章可能會出錯甚至誤導讀者。換句話說,這是一種你「可以省略,但最好不要」的依賴關係。

跨團隊依賴:不同團隊要接力合作的順序

在大型專案中,往往會有多個團隊共同參與,而「跨團隊依賴」描述的,就是這些團隊之間的合作先後順序。

舉例來說,銷售團隊得等產品部門開發完新產品才能開始推銷;薪資部門也得等員工交出工時表後才能發薪。這些接力的流程,就是跨團隊依賴。

這類依賴在協作型組織中特別常見——只要其中一環卡住,整個專案就會延誤。了解誰該先動、誰該等,是讓多團隊協作順利運作的關鍵。

專案中的「內部依賴關係」有哪些?一次搞懂六種類型

在每個專案裡,團隊內部的任務往往互相牽動。有些工作要等前一個完成才能啟動,有些則受限於人力、設備或流程規範。以下整理出最常見的六種內部依賴關係,幫助你更好規劃專案節奏:

- 任務型依賴:一個任務得先完成,另一個才能開始。

例如:產品還沒開發好,就不能開始測試。這是最典型的任務串接關係。 - 團隊型依賴:不同團隊之間的接力合作。

例如:設計部門得先交出視覺稿,開發團隊才能進行程式編寫。前一組沒動,下一組就只能等。 - 核准型依賴:沒有主管或贊助人的正式簽核,就無法往下一步推。

例如:專案正式上線前,必須先取得專案贊助人的批准。 - 最佳實踐型依賴:根據專業標準或安全規範而設定的步驟。

例如:在施工現場,應該先裝好水管再佈線,這樣能避免日後漏水或短路問題,也符合法規要求。 - 資源型依賴:取決於資源是否到位。

例如:沒有攝影師、相機,拍攝就動不了;沒有設備或人力,任務就得延後。 - 軟體型依賴:與系統架構相關的技術依賴。

例如:在開發網站時,前端功能得等後端伺服器架好才能開始。不然即使介面畫好了,也沒地方運作。

專案中的外部依賴:那些你「管不著卻得面對」的變數

不論你多會規劃,總有些事情不在你的掌控中——這些就是「外部依賴關係(External dependencies)」。它們可能來自環境、政策、甚至供應鏈,任何一項出狀況,都可能讓專案卡關。以下是最常見的幾種外部依賴:

- 供應鏈依賴:最典型的外部變數。

像是建築工地等著鋼材入場,結果供應商延誤出貨,整個施工進度就得往後推。 - 氣候依賴:天氣往往說變就變。

無論是戶外拍攝還是工程建設,遇上暴雨、颱風或極端高溫,就只能暫時停工。 - 公共衛生依賴:這類風險往往不可預測。

例如全球疫情爆發,導致國際航線封鎖或隔離政策,跨國專案勢必延後。 - 官僚依賴:政府核准、法規程序一慢,專案也跟著卡。

像是新產品上市前,必須等待相關部門的許可或安全認證。 - 交通依賴:別小看交通塞車這回事。

如果道路封閉或物流延誤,貨品就送不進倉庫,供應鏈節奏全亂。 - 財務依賴:錢沒到位,專案也動不了。

若專案仰賴外部資金(例如銀行貸款核准),那這筆資金延誤就成為外部依賴的一環。 - 法規依賴:政策一改,全盤都得跟著調整。

像是政府推出新的稅務法案,你的財報系統就得先更新、測試完才能重新上線。

任務依賴關係的 4 種形式:搞懂順序,專案才會順暢

專案裡的任務之間,就像一場接力賽——有的要先跑完,下一棒才能上場;有的可以同時開跑。越是大型或跨部門的專案,任務的依賴關係就越重要。掌握這些關係,不只幫你排出合理時程,也能避免進度「卡關」。以下是四種最常見的任務依賴類型:

- 完成到完成(Finish to Finish, FF)

👉 一個任務得等另一個完成後才能結束。

比方說,你在做一份報告,報告的「最終編輯」(任務 A)完成後,版面設計(任務 B)才能結束。在這兩項子任務都完成前,整份報告都還不能算完成。

- 開始到開始(Start to Start, SS)

👉 兩個任務要同時啟動,但一個得等另一個先開始。

例如線上直播活動中,影片串流(任務 A)與聊天室監控(任務 B)要同步開跑。不過,聊天室監控要等直播開始後才能開啟,確保觀眾留言能即時被看到。

- 完成到開始(Finish to Start, FS)

👉 最常見的依賴類型:上一個任務完成,下一個才能開始。

舉例來說,員工訓練計畫中,必須先完成基礎課程(任務 A),才能繼續進階培訓(任務 B)。

- 開始到完成(Start to Finish, SF)

👉 比較少見的一種:一個任務要等另一個啟動後才能結束。

例如:夜班員工(任務 A)要等日班員工(任務 B)接班後,才能下班離開。這種依賴常見於交接性質的工作中。

為什麼要花時間管理依賴關係?因為它能讓專案更順、更穩、更好交

任務之間的依賴關係,就像是專案的「骨架」。只要順序正確、每一步都搭配得宜,整個專案就能順利推進。以下這些實際好處,會讓你開始重視這個看似瑣碎卻關鍵的環節:

專案時程更精準,不再「憑感覺」排進度

如果你的專案排程只是簡單分成「開發—執行—交付」這三步,那你看到的其實只是冰山一角。真正的關鍵在於每個任務之間如何互相影響。

當你知道哪個任務要先完成、哪個必須依賴另一個時,你就能規劃出更精準的時程,準時完成專案,而不是在最後關頭手忙腳亂。

團隊合作更流暢,效率自然翻倍

清楚畫出任務依賴關係,能讓每個人知道「別人在等我」。

當負責任務 A 的成員明白自己的工作會直接影響到任務 B,他自然會更積極地完成任務,也更願意交出高品質成果。這種連動關係能提升責任感與合作意識,讓整個團隊更有節奏。

提前預防風險,不怕突發狀況

任務依賴關係就像一張風險雷達圖。

舉例來說,若負責任務 A 的人臨時請假或生病,整個專案可能會被拖延。

但若你早就知道誰的工作會影響誰,就能及早擬定備案——例如調整人力、改變任務順序,讓專案照樣能推進。

資源配置更聰明,不浪費、不短缺

當你把每個任務的細節釐清,會更清楚需要多少人力、工具或技能。

這樣一來,你能及早發現「資源不夠」的問題,並主動調度或補強。與其在半路才發現「少人少料」,不如提早準備,讓專案一路順暢。

遇到變化也能靈活應對

專案裡最不變的就是「變化」。

當意外發生時(比如供應延誤、預算縮減),若你手上已有任務依賴圖,就能立刻知道哪些任務受牽連、要調整哪個部分。這樣不但能快速止損,也能保持團隊穩定,掌握全局。

各行各業的專案依賴關係實例:看看你的工作中了沒?

不同產業的運作方式不一樣,但有個共通點——所有專案都靠「前後順序」才能運轉。從行銷、醫療到法律,每個領域都有自己的「依賴鏈」。以下是一些實際例子,看看你是否也有共鳴:

- 行銷團隊 :貼文還沒寫、沒排程、沒發出去,就別想回覆粉絲留言。內容要先上線,互動才能開始。

- 軟體工程師:要修 bug 之前,得先找到是哪段程式出問題。沒釐清問題根源,修了也是白修。

- 建築工人:暴風雨沒停,誰也別想爬上屋頂修。天氣是最大的依賴因素。

- 企業主:報稅表還沒算完、沒送出,就不能繳稅。這是每年固定的「報稅依賴鏈」。

- 醫療單位:病人要開刀前,得先做完所有術前檢查,確定安全無虞才能排手術。

- 活動企劃人員:賓客名單沒確認,座位表怎麼排?先確定誰會來,再決定誰坐哪。

- 學校與培訓機構:學生報名、講師敲定之後,課程才能正式開課。

- 電影製作團隊:拍都還沒拍完,怎麼剪?剪輯必須等拍攝結束後才能開始。

- 零售商家:庫存補完貨,才有東西能打折促銷。沒貨推活動,只會被罵爆。

- 法律團隊:證據和文件都備齊後,案件才能正式遞交法院。

- 非營利組織:募到捐款、找好受助社區後,才開始發放救援物資。

怎麼找出專案裡的依賴關係?六步教你一眼看清「誰卡誰」

有些依賴關係顯而易見(像是「牆沒蓋好就不能裝窗」),但也有許多隱藏在細節裡。

想讓專案流程順暢、不出岔子,專案經理必須學會系統性地找出每一條「任務連鎖」。以下是實用步驟:

① 先拆解專案:把大任務拆成可執行的小步驟

先從最終目標出發,再一步步往回推。

例如你的專案是「建立新網站」,那整個流程就可能包含:

- 註冊網域名稱、支付主機費用

- 規劃網站架構與頁面數

- 設計網站版型與配色

- 撰寫並優化每頁文案(含 SEO)

- 製作視覺素材(Logo、影片、圖片)

- 建立網站介面與導覽

- 測試網站功能

- 撰寫隱私權政策與使用條款

- 正式上線

- 最後再透過社群或電子報對外宣傳

從這裡開始,你就能明確看到每一步之間的「前後依賴」。

② 分析順序:畫出你的「任務路線圖」

把所有任務依時間順序排列。

可以用「關鍵路徑法(Critical Path Method)」來判斷整個專案最長的依賴鏈,並計算出每個任務的最早與最晚起始時間。

兩者之間的差距稱作「浮動時間(float time)」——就是你能延遲任務而不影響整體進度的緩衝空間。

③ 將依賴關係分類,釐清優先順序

不論是邏輯性、資源性還是偏好性依賴,都要一一標註。

例如:網站上線前需經法務審核文件,這就是「邏輯性依賴」——沒審核過就上線,可能違法。

這樣做能幫你先處理最重要的任務,不浪費時間在次要環節。

④ 與利害關係人確認,別自己猜

光靠自己列清單還不夠。

要再和所有關鍵角色討論,包括:

- 各部門主管與專案負責人

- 技術人員(如開發者、設計師)

- 外部合作夥伴或客戶

- 財務、法務或其他相關單位

他們能提供第一手資訊,避免你忽略任何潛在依賴。

⑤ 把依賴關係「畫出來」

別只放在腦袋裡。你可以用白板畫關聯線、用心智圖工具整理,

但最推薦的方式是用甘特圖(Gantt chart) ——清楚、可更新、可追蹤。

一眼就能看到誰在等誰、哪個任務卡在哪。

⑥ 找出「阻礙者(blockers)」

不只是列出「正常流程」,還要預測什麼會打亂它。

例如:如果關鍵人員臨時請假、外包廠商延遲交件,整個進度就可能停擺。

資料營運專家 Octavian R. 的提醒值得記住:

「很多人害怕在專案初期花時間思考『萬一出錯』的情況,

但事實上,風險最高的就是一開始那一段。

要減少風險,最好的辦法就是讓未知變成已知。」

⑦ 驗證所有依賴,讓流程閉環

當你完成所有整理後,別急著結案。

再把整份依賴關係圖拿給團隊和利害關係人確認,

確保所有人對專案的步驟、順序與責任分工都達成共識。

依賴關係管理 3 大實戰技巧:讓專案不卡、流程順到底

想讓專案順利推進、避免「卡在誰也沒發現的地方」,掌握依賴關係的管理技巧是關鍵。以下三個最佳做法,能讓團隊合作更順、責任更清晰。

① 越早發現依賴關係,越能避免出錯

專案規劃初期就要列出所有可能的依賴關係。

這不只是了解「要做什麼」,更是掌握整個專案的難度與風險來源。

越早發現誰的工作影響誰,就越能提前預防延誤或卡關。

② 持續更新,別讓依賴變「舊資料」

專案在跑的過程中,任務、時程、甚至人員都可能改變。

因此要定期檢查依賴關係清單,確認每項任務的最新狀態。

想要省時又不出錯?直接用商業流程管理工具(business process management tool),自動追蹤變更、同步團隊資訊最有效。

③ 明確指定負責人,別讓任務變「無人島」

光知道有依賴關係還不夠,還要知道誰負責它。

否則 A 還沒動,B 就一直等,兩邊都以為是對方該先做。

最簡單的做法:建立一份全員可見的共享文件,或使用協作型專案管理平台,明確標註每項依賴的負責人與狀態。

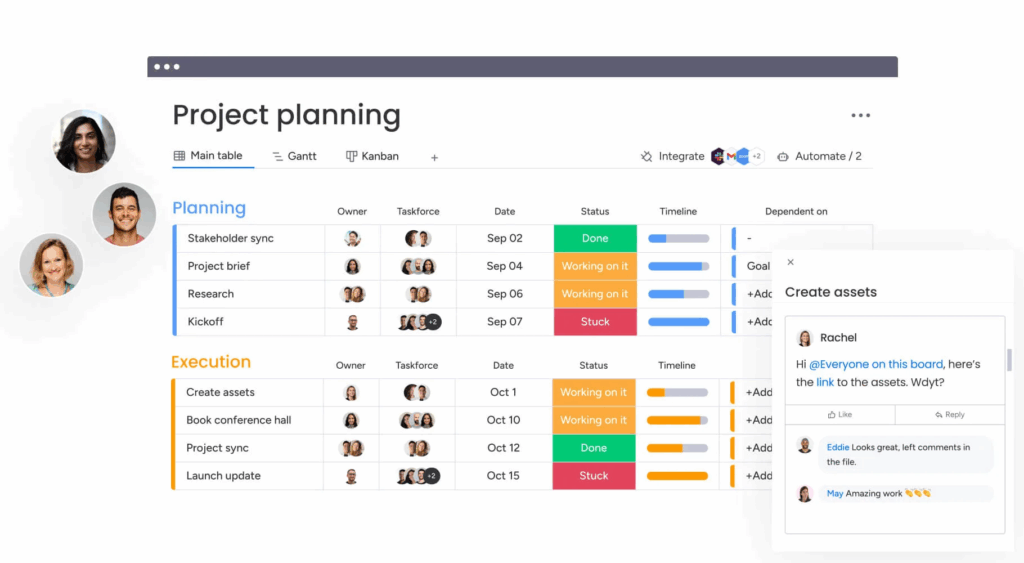

用 monday work management 管好依賴關係,讓專案更順、更快、更協作

在專案裡,最怕的就是「誰在等誰」沒搞清楚。

monday work management 就是為了幫你解決這個問題而生——

它是一個全方位的協作平台,能同時追蹤你的任務依賴、專案時程、負責人與所有進展。

這套系統是架構在 monday.com Work OS 上打造的,專為跨部門、跨職能的團隊設計,讓大家能更快達成共同目標、不再被資訊孤島拖慢腳步。

想知道它怎麼幫上忙?以下這樣用最有效 👇

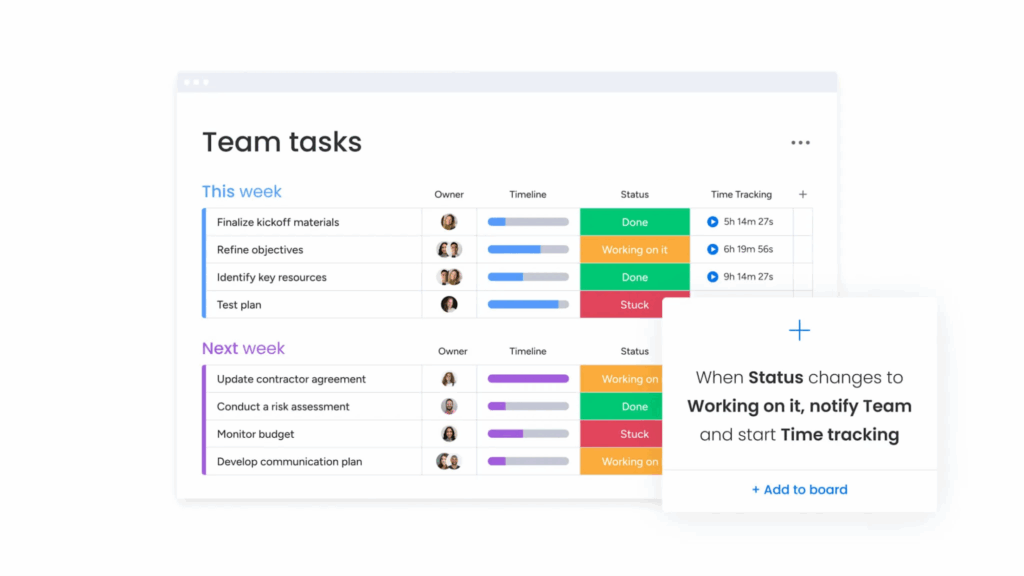

- 集中規劃 × 智慧協作,一站搞定專案管理

用 monday work management,就像擁有一個能把所有專案拼圖拼起來的控制中心。

你可以在同一個介面中:- 制定專案策略

- 追蹤瓶頸與進度

- 與團隊共享最新更新

- 而且它的自動化功能會幫你把任務順利「傳棒」給下一位負責人——

系統會自動發出通知,讓協作變得更順、更快、更聰明。

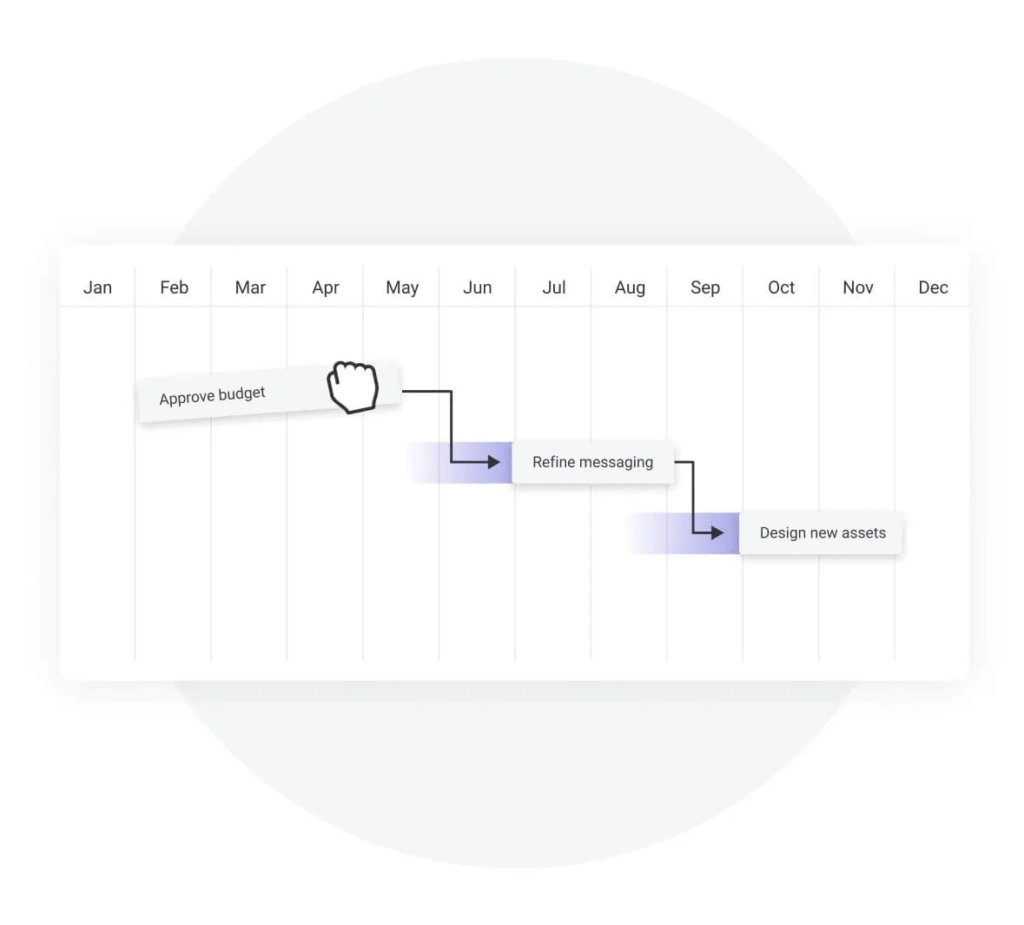

用 甘特圖(Gantt Chart) 把依賴關係一目了然地呈現出來。

在 monday work management 裡,你可以依照專案需求選擇「嚴格模式」或「彈性模式」,

讓系統自動幫你決定在調整時程時,其他相關任務要不要跟著動。

如果你選「彈性模式」,只有當任務時間重疊或互相影響時,系統才會調整接下來的任務。

但若你選「嚴格模式」,那麼所有後續任務都會自動根據新時程重新排列,

讓整條依賴鏈緊密同步、毫無誤差。

這樣不論你是要快速微調排程,還是嚴格控管進度,

monday work management 都能讓你的甘特圖清晰、直覺又完全掌握在你手裡。

排好任務順序、指派負責人,打造真實可執行的專案時程。

把專案的所有細節都放進 monday work management 看板裡——包含時程表、重要日期,還有「依賴關係」欄位中的任務連動設定。

接著,你可以依照習慣在兩種視角間切換:

想看整體概況?用「看板(Board)」模式。

想追蹤時程與任務關聯?切到「甘特圖(Gantt Chart)」視圖。

不論你偏好哪種方式,monday 都能讓你清楚掌握每一個任務的進度與責任歸屬,讓專案時程既準確又實際。

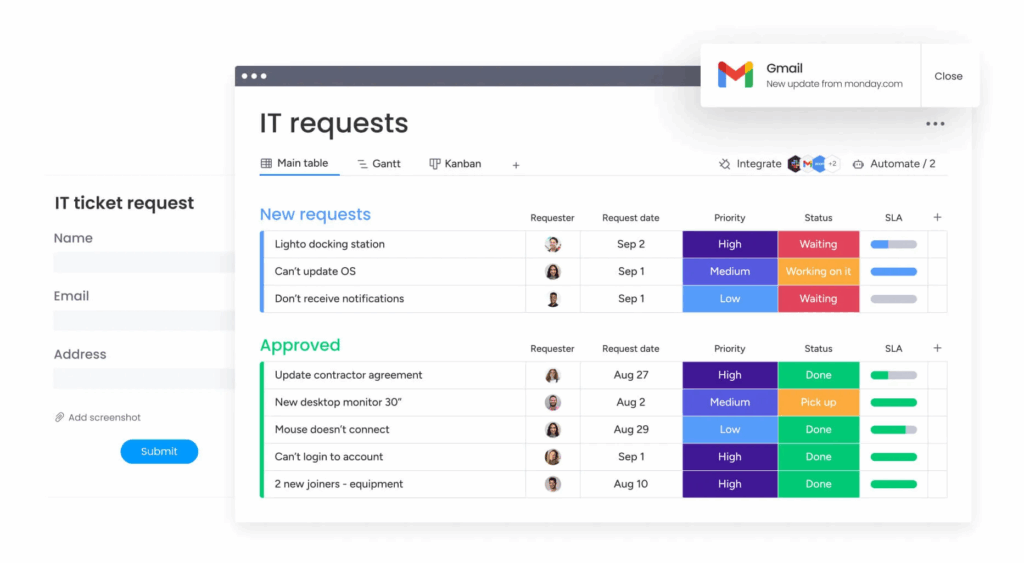

隨時掌握專案資源,讓進度穩穩到位。

有了 monday work management,你不必再為「缺資源」或「卡簽核」而頭痛。

系統會幫你整合完成每個里程碑所需的資源,確保專案一路順暢、準時達標。

內建的核准流程,讓你快速完成簽核,不再被層層關卡拖延;而團隊規劃看板(Team Planning Board) 則能幫你清楚分配每個人的工作量,不但能避免超載,也能讓整個團隊協作更有節奏。

簡單說,monday 幫你管資源、管人、管節奏——讓專案每一步都穩紮穩打。

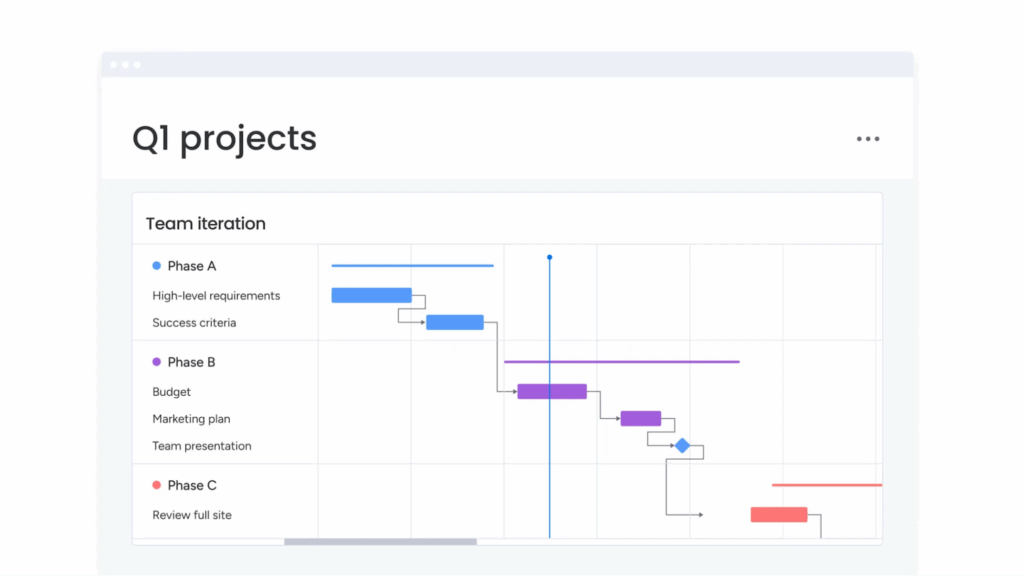

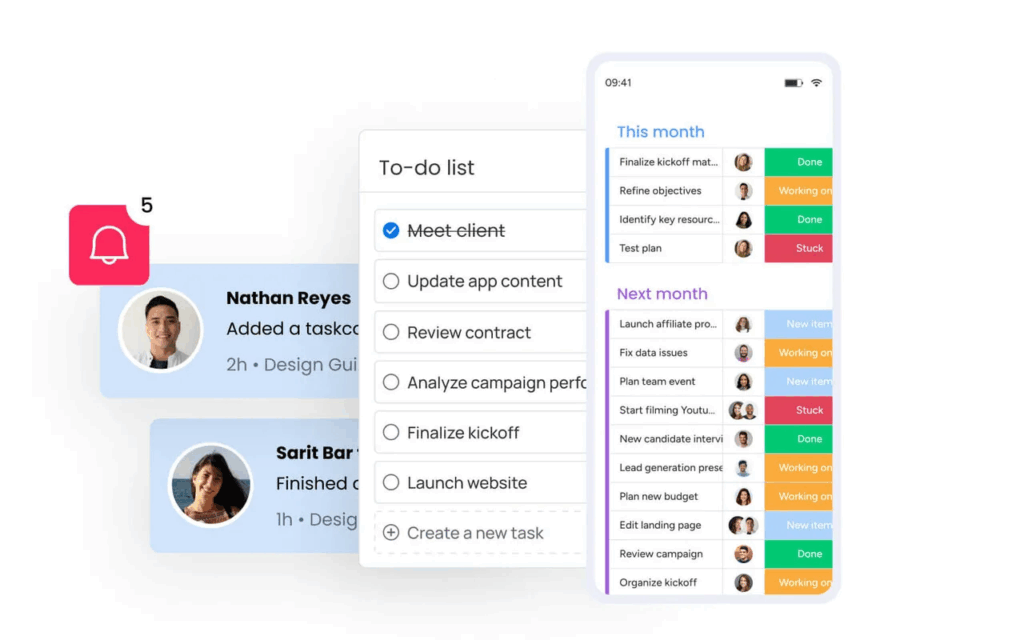

把大任務拆小做,讓進度更清晰、重點更明確。

面對龐大的依賴任務時,別一口氣硬撐到底—— 先把它拆解成一份份明確的待辦清單(to-do list), 這樣你就能專注在自己在母任務中的那一部分,不會被整體的複雜流程淹沒。

這種方法不僅讓工作更有條理,也能讓團隊清楚誰負責哪一塊,大家各司其職,整個專案自然推得更穩、更快。

在 monday work management 裡追蹤專案的依賴關係,就像幫團隊裝上導航系統——

所有人都能朝著同一個方向、帶著相同目標前進,

確保每個人都知道該做什麼、該等誰、該往哪走,最終順利把專案送到終點線。

準備好讓團隊運作更流暢了嗎?立即免費試用 monday work management。

最常見的就是邏輯性依賴(Logical Dependency)。 沒錯! 方法其實一樣。 不一樣。專案限制(constraints) 是那些「固定不變」的條件,像是預算、時間或人力;常見問題

最常見的依賴類型是什麼?

意思是——你得先完成前一個任務,才能開始下一個。

舉例來說,內容還沒寫完,怎麼可能開始審稿?這就是典型的邏輯依賴。依賴關係也可能變成風險嗎?

如果某個關鍵任務沒如期完成,整個專案的時程和預算都可能被拖累。

所以才會說,越早辨識依賴關係,就能越早防止問題爆發。不同專案之間的依賴關係要怎麼管?

無論是同一個專案內的任務,還是兩個不同專案之間的關聯,都要做到三件事:

1. 搞清楚任務彼此的連動關係。

2. 及早找出可能的阻礙。

3. 與利害關係人保持清楚、持續的溝通。

只要這三步做好,就能輕鬆處理跨專案的依賴。依賴關係和專案限制是一樣的東西嗎?

依賴關係(dependencies) 則是「任務之間的連動順序」,要先完成哪個、才能繼續下一個。

舉例來說,如果任務 A 延誤,就會拖到任務 B,最後導致整個專案的截止日期被迫延後。

也就是說,依賴可能影響限制,但兩者並不是同一回事。