人工智慧帶來前所未有的商機,但同時也藏著傳統風險控管無法完全應付的挑戰。AI 系統會隨著資料持續變動而不斷調整,這讓它變得難以預測、難以掌握,也更難以控制。

本文將帶你認識 AI 風險管理,解釋它如何幫助企業看清並提前因應 AI 的獨特風險。你會發現,透過有效的風險管理,企業不僅能提升防護力、加速創新步伐、減輕法規遵循的壓力,還能強化客戶信任。而且更有趣的是,AI 也能反過來幫助簡化風險控管的流程。

什麼是 AI 風險管理?為什麼必須重視?

AI 風險管理的重點,就是幫助企業辨識並降低人工智慧所帶來的風險。傳統的控管方式通常依賴固定規則,假設結果可預測,但 AI 打破了這種模式,帶來幾個新的挑戰:

- 模型發展快速,且經常難以預料。

- 若輸入的資料品質不好或存在偏差,結果就會失真。

- AI 的決策過程不透明,往往難以追蹤與解釋。

因此,需要專門的 AI 風險管理來處理這些複雜性,並提供符合 AI 特性的一套做法,讓企業在面對不確定性時更有掌握。

主動管理 AI 風險,有哪些好處?

提早佈局 AI 風險管理,可以為企業帶來許多實際效益:

- 安全性更高:先一步找到 AI 系統可能的漏洞,避免問題爆發。

- 創新速度更快:新產品能更順利上線,減少臨時意外拖慢腳步。

- 法規壓力更小:隨時符合新規,例如 EU 的 General Data Protection Regulation (GDPR) 或 California Consumer Privacy Act (CCPA),不用擔心動輒得咎。

- 透明度更高:能夠更清楚地解釋 AI 的判斷依據,面對客戶或監管單位時更有說服力。

實際案例:AI 風險管理怎麼發揮作用?

想像你推出了一款 AI 客服聊天機器人。沒多久,使用者開始抱怨,它的回應帶有偏見甚至不恰當。這些問題其實源自於訓練資料裡的隱藏偏差。結果不僅傷害了企業形象,還引來監管單位的調查。

如果事前就導入 AI 風險管理,這些狀況完全能避免。它會在部署前先檢視資料與模型,並在運作過程中持續監控,一旦出現異常就立即警示,幫助企業守住聲譽。

企業最需要留意的 AI 風險

AI 帶來的風險不是單一部門能處理的事,而是需要 IT、法遵、法務、甚至業務團隊跨部門合作,才能真正做到有效控管。如果能在一開始就認清這些風險,後續的 AI 導入就會順暢許多。

資料風險

AI 的運作核心在於資料,但這同時也是最容易出問題的地方。常見的風險包含:

- 資料完整性:舊資料或錯誤資料,會讓 AI 輸出結果偏差。

- 未授權存取:一旦資料外洩,機密資訊可能曝光。

- 隱私侵害:處理個資不當,不只觸法,還會讓企業背上高額罰金。

舉例來說,2023 年 Microsoft 研究人員就因 AI 模型設定錯誤,意外曝露了 38 TB 的敏感資料。 同年,人臉辨識公司 Clearview AI 也因未經同意擷取數十億張人臉照片,觸犯 GDPR,被歐盟多國資料保護單位裁罰超過 2000 萬歐元。

這些事件不只是金額龐大的處罰,更嚴重的是,它會動搖使用者對企業的信任基礎,讓品牌聲譽受創。

模型風險

除了資料本身,AI 模型也潛藏許多風險,像是:

- 對抗式攻擊:駭客輸入「陷阱資料」,讓 AI 做出錯誤判斷。

- 模型漂移:隨著新資料和訓練資料的落差越來越大,模型準確度會逐漸降低。

- Prompt injection 攻擊:惡意輸入偽裝成一般指令,讓生成式 AI 輸出危險或錯誤的內容。

- 演算法偏見:資料裡存在的偏差會被放大,導致歧視或不公平結果。

想像一下,如果人資部門使用 AI 招聘工具,而這個工具因資料偏差而排擠某些族群,不僅可能違反就業平等規範(由美國 Equal Employment Opportunity Commission,EEOC 所執行),還可能讓企業陷入官司,甚至毀掉多年經營的品牌形象。

營運風險

AI 如果沒規劃好,在日常運作上很容易出現狀況。常見的營運風險包括:

- 系統整合難題:AI 工具和舊有系統連不起來,專案進度就可能被拖慢。

- 突發停機:一旦系統掛掉,關鍵服務和營運馬上中斷。

- 擴充受限:AI 系統在面對龐大工作量時,可能出現延遲甚至直接當機。

- 缺乏永續性:如果一開始規劃不周全,AI 解決方案可能變得既昂貴又難以維護。

舉例來說,財務部門若依靠 AI 做預測,結果卻出現重大誤差,就可能踩到 Sarbanes-Oxley Act (SOX) 的法規紅線,因為這部法律強調精準財報與內控。缺乏嚴謹的監督,即使只是小小的 AI 計算錯誤,都可能演變成重大的財務問題。

因此,企業必須透過定期監控系統,及早抓出營運上的風險,才能維持 AI 穩定性,避免因系統故障而付出高昂代價。

倫理與合規風險

另一大風險來自於倫理與合規問題,這和公平性、透明度,以及法規遵循息息相關:

- 公平性:AI 必須平等對待所有使用者,避免結果出現偏差或歧視。

- 透明度不足:如果 AI 的決策過程不清楚,會讓和客戶、監管機構的溝通變得困難。

- 責任模糊:沒有清楚的責任分工,AI 治理可能變得四分五裂。

沒有完善治理,後果可能非常嚴重。2022 年,愛爾蘭的 Data Protection Commission (DPC) 就因 Meta Ireland 在 Instagram 與 Facebook 上違反 GDPR,分別開出 1.8 億與 2.1 億歐元的巨額罰單。調查指出,這些平台進行用戶側寫、行為廣告等操作時,並未事先告知用戶。

這件事清楚提醒我們:AI 治理必須「負責任」且「透明化」,才能避免企業陷入法律與信任危機。

正如 ICO 的監管風險執行董事 Stephen Almond 所說:「組織在開發或使用生成式 AI 時,必須一開始就把資料保護放進設計與默認流程裡。這不是可有可無的選項——只要涉及個人資料,就必須遵守法律。」

大型企業最常採用的 AI 風險管理框架

很多企業在導入 AI 時,不會單打獨鬥,而是依循一套已被驗證的框架。這些框架能提供清楚的操作指南,幫助企業確保 AI 使用合乎倫理、符合監管規範,同時把新興風險降到最低。

以下幾個框架,是目前全球最廣泛採用的做法:

NIST AI 風險管理框架 (AI RMF)

由美國國家標準與技術研究院制定的 AI RMF,以四大核心功能為基礎:

- Govern(治理):建立明確的政策、角色和責任,全面掌控 AI 風險。

- Map(映射):盤點組織內部 AI 系統,並釐清潛在風險。

- Measure(衡量):評估風險可能帶來的影響,並量化風險等級。

- Manage(管理):透過持續監控與控管,確保 AI 系統保持穩定與合規。

這套框架能讓企業在決策過程中更透明、更負責任,也能確保每一步都符合「可信任 AI」的原則。

ISO/IEC 23894 標準

這套由國際標準組織制定的規範,重點放在透明度、責任制與一致性。它特別適合跨國企業,因為能確保在不同市場和地區中都遵循同一套標準,減少因各國法規不同而帶來的麻煩。

歐盟 AI 法案 (EU AI Act)

歐盟的 AI 法案是目前最嚴格的監管之一。它採「分級制度」,對高風險 AI 系統(例如涉及人權、安全或隱私的應用)有更嚴格的規範。想在歐洲市場營運的公司,必須展現完整的治理架構、文件紀錄與高度透明度,否則難以通過審查。

其他值得參考的框架

除了上述三大主流框架,還有一些由產業或顧問公司提出的輔助方法:

- Google Secure AI Framework (SAIF):提供安全開發 AI 的實務指引,包括威脅偵測與資料保護。

- MITRE 的 Sensible Regulatory Framework:專注於威脅建模與監管建議,特別適合金融、醫療等高度受管制產業。

- McKinsey 的 AI Security Approach:將 AI 風險控管融入整體商業戰略,確保治理與企業承擔風險的能力相符。

這些框架的共同點在於:它們都強調「全球一致性、倫理規範與有效治理」。只要善加應用,企業就能在 AI 領域取得更穩定、可靠的成果。

打造 AI 風險管理框架的 4 個關鍵步驟

一套清楚的 AI 風險管理框架,能幫助企業把風險變成可控、可執行的流程,同時讓 AI 的發展和公司的策略目標保持一致。以下 4 個步驟,就是建立有效框架的關鍵:

1. 先搞清楚你的 AI 風險在哪

第一步,就是要全面盤點組織中 AI 的使用狀況:

- 把所有 AI 模型、系統、資料來源都列出來。

- 確定誰負責監督、誰負責操作。

- 用「影響 × 發生機率」的矩陣,快速排出哪些風險最急迫。

小撇步:用簡單的 Excel 表格或可視化看板,把 AI 系統搭配「負責人、資料敏感度、已知漏洞、潛在影響」幾欄記錄下來,馬上就能讓團隊一目了然。

2. 把風險評估轉成「行動計畫」

光是找出風險還不夠,接下來要把它們變成可以落實的行動:

- 為每個問題設計具體的解決措施。

- 明訂角色分工、治理流程,誰該負責要說清楚。

- 讓整個計畫與公司目標、以及像 GDPR 這類法規保持一致。

小撇步:準備一份簡短的檢查表,例如:

- 指派特定人員負責每個項目。

- 把 AI 風險直接對應到法規要求。

- 每月開會檢討,確保方向不跑偏。

3. 小規模試點,再慢慢放大

導入 AI 不用一次到位,可以先在可控環境裡做小型測試:

- 先推一個小規模試點,安全地測試可行性。

- 用情境模擬和合規檢查來驗證表現。

- 成功後再逐步放大,並且把過程和成果完整紀錄下來。

小撇步:為每個試點設定清楚的成功條件,記錄下每次測試的結果,再決定是否推廣。這樣能大幅降低「踩雷」風險。

4. 持續監控,異常要即時跳警示

最後,AI 的表現不是一勞永逸,必須持續監測:

- 設定自動通知,問題一出現馬上跳警示。

- 定期做模型稽核,確保準確度與效能。

- 規範或業務需求一變,要能快速更新政策。

小撇步:導入 AI 監控工具,自動偵測效能下滑或異常行為,讓團隊能第一時間反應,避免損失擴大。

AI 風險管理範本:輕鬆搞定監管與控管

要讓 AI 風險管理更有效率,範本就是最佳幫手。它能幫企業把流程標準化,節省時間,避免錯誤,還能把潛在問題透明化,讓團隊一眼就看清楚重點。

AI 風險管理範本的好處包括:

- 清楚紀錄:完整列出 AI 系統清單、風險評估結果,以及各單位的責任分工。

- 一致評估:用統一的方法,根據「嚴重程度 × 商業影響」來決定風險優先順序。

- 產業專屬調整:金融、醫療、科技等產業,都能套用專屬範本,因應不同的法規與營運需求。

範例:AI 風險管理範本長什麼樣?

| AI 系統 | 負責人 | 資料敏感性 | 潛在風險 | 風險等級 | 相關法規 | 緩解措施 | 檢視頻率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| HR 招聘工具 | Steve Roberts (HR) | 高(個資) | 訓練數據偏差 | 高 | GDPR, EEOC | 定期做偏差稽核;每季重訓模型;導入多元數據 | 每月 |

| 客服聊天機器人 | Cornelia Brown (CX) | 中(客戶互動) | 不當回覆、資料外洩 | 中高 | GDPR | 每日檢查紀錄;AI 情感偵測;即時警示不當輸出 | 每週 |

| 預測引擎 | Sarah Roth (Finance) | 高(財務資料) | 預測錯誤、輸入錯誤、模型漂移 | 中 | SOX, GDPR | 定期模型驗證;人工數據比對;每季更新資料 | 每季 |

搭配 monday work management,這些範本能直接整合到日常工作裡。AI 風險不僅能被清楚追蹤,任務分工透明,進度持續掌握,連法規遵循也能簡化處理——讓團隊可以更主動、更有自信地面對 AI 帶來的挑戰。

用 monday work management,全方位防堵 AI 風險

如果還在用人工方式管理 AI 風險,不只會耗掉團隊大把時間,還容易出錯、拖慢專案進度。要避免這些麻煩,你需要的是一個更聰明、更有效率的解決方案,能提早發現問題,讓專案一路順暢。

有了 monday work management 的智慧自動化,企業級的 AI 風險管理可以變得非常輕鬆。它能幫團隊這樣優化流程:

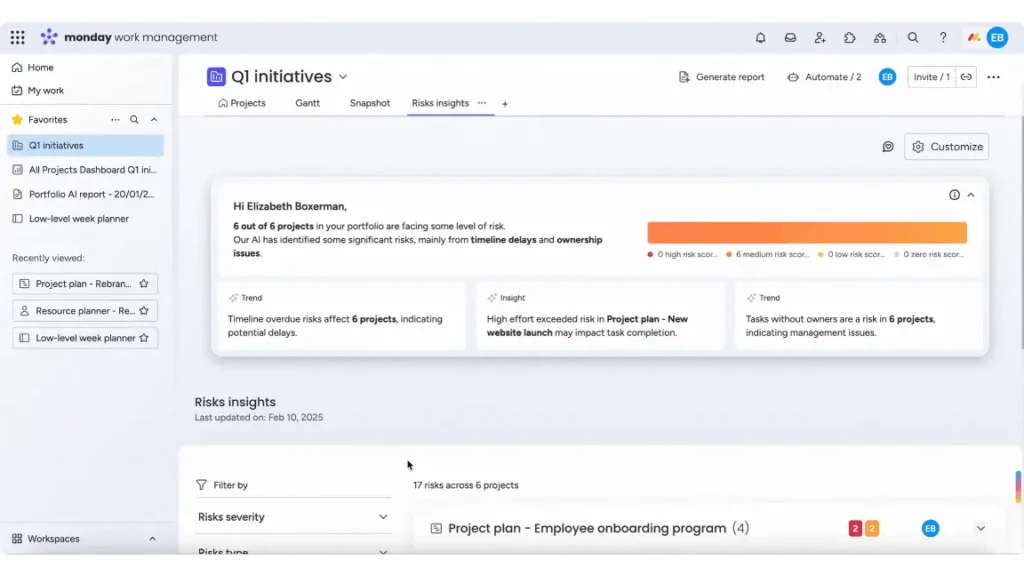

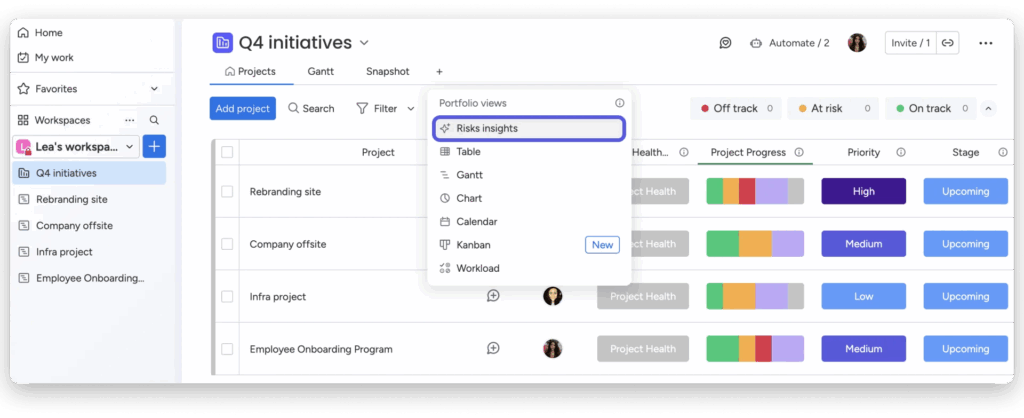

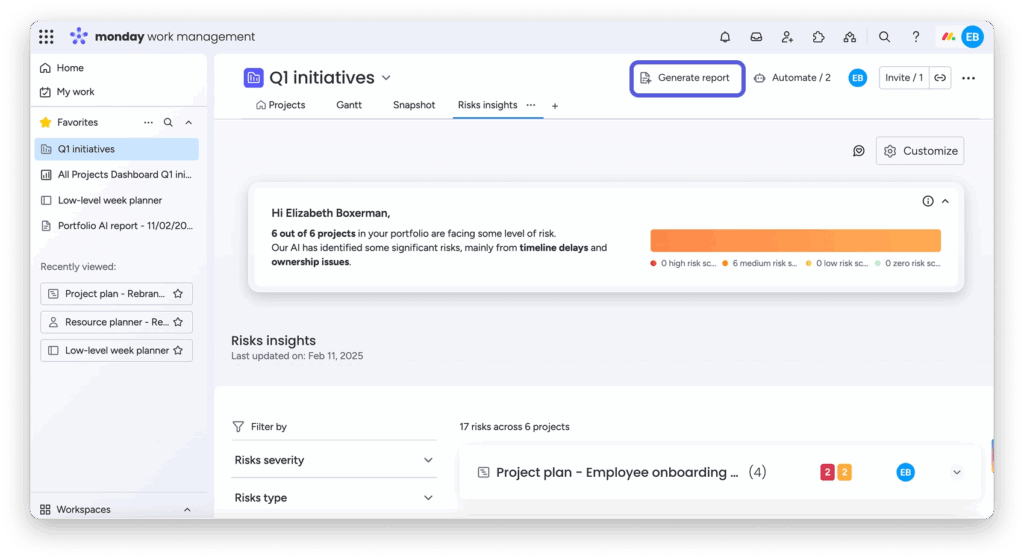

- 即時偵測問題:透過 Portfolio Risk Insights 掃描所有專案看板,系統會依風險嚴重程度快速標記。你不用一條條翻資料,就能一眼鎖定最關鍵的問題。

- 持續警示、馬上可行:新風險一出現,馬上收到更新提醒,團隊隨時保持領先,清楚知道哪個專案需要優先處理。

- 一鍵通知負責人:只要點一下,就能把新風險直接通知到對的人。平台會自動產生摘要,還附上相關任務連結,讓團隊馬上進入解決模式。

- 管理層專用的 AI 報告:只要幾秒鐘,就能生成每日報告,清楚呈現趨勢、風險和專案狀態。直觀的視覺化儀表板,讓主管隨時掌握大局,策略決策也更快更準。

很多大型企業團隊都仰賴 monday work management,因為它能:

- 幫你擺脫重複又耗時的手動瑣事,把時間還給團隊。

- 讓風險在「小問題」階段就被解決,不會拖到成為大麻煩。

- 明確劃分責任,讓誰該負責風險管理一清二楚。

有了 monday work management,AI 風險管理不再是複雜難懂的流程,而是直觀、自動又高效率的日常管理。這樣一來,團隊就能更安心、更專注地推動專案前進。

讓 AI 風險管理成為你的競爭優勢

AI 帶來的挑戰若能被有效控管,不只能守住企業安全,還能推動創新加速,並確保你永遠踩在法規合規的軌道上。掌握智慧治理框架的公司,往往就是能在激烈市場中脫穎而出的贏家。

那些原本複雜又繁瑣的人工流程,用 monday work management 就能化繁為簡,變成清晰易執行的工作流程。透過 Portfolio Risk Insights,團隊能隨時掌握新風險,清楚分類、快速傳達,確保不但符合法規,還能提前主動應對威脅。

把「智慧、主動的 AI 治理」轉化為企業的致勝武器,用 monday work management 當你的風險管理神器。

AI 可以幫企業做很多事,像是透過 預測分析 找出可能的問題、用 異常偵測 發現不正常狀況,還能進行 自動化風險評估 與 即時報告。簡單來說,就是幫團隊提早看到危機,並且能快速反應。 不會啦!AI 再厲害,也不可能完全取代專業的風險管理人員。因為在理解情境、處理倫理議題、做關鍵決策時,人類的判斷還是不可或缺。AI 比較像是一個「加速器」,幫人類把重複、耗時的工作自動化,並提醒你最重要的風險在哪裡。 像 JPMorgan Chase、IBM、Google 這些大公司,都已經用 AI 來 預測財務風險、確保合規性、保護資料安全。不只這樣,金融、醫療、保險、科技等行業,也都在積極把 AI 納入風險管理的流程裡。 可以!AI 很擅長從大量資料裡找出規律,預測可能的趨勢與威脅。不過它不是水晶球,還是會受不確定性和突發事件影響,所以不能保證百分之百準確。 最大的風險其實來自「錯的資料」或「有偏差的演算法」。一旦這些錯誤被放大,就可能導致偏頗或錯誤的結果,進而帶來品牌信任受損、觸法風險,甚至對使用者造成傷害。常見問題

AI 在風險管理中怎麼用?

風險管理會被 AI 取代嗎?

哪些公司已經在用 AI 做風險管理?

AI 能不能預測風險?

AI 最大的風險是什麼?